Préserver la rémunération des créateurs et le financement de la création

À l’heure où les usages numériques reconfigurent profondément les modèles économiques de la culture, garantir une rémunération juste pour les créateurs et préserver les mécanismes de financement de la création sont plus que jamais des enjeux stratégiques. Le ministère de la Culture s’attache à défendre un écosystème équilibré, adapté aux mutations technologiques, dans le respect des droits culturels et de la diversité des expressions.

Défendre un partage équitable de la valeur et le principe de territorialité

Le développement des grandes plateformes numériques a interrogé le partage de la valeur : quelle rémunération revient aux créateurs et ayants droits au titre de l’exploitation de leurs œuvres ? La question est d’autant plus compliquée quand ces plateformes possèdent un siège social hors des frontières nationales, donc non assujetti directement à la réglementation fiscale française. Le partage équilibré de cette valeur constitue ainsi l’une des priorités premières de l’action du ministère de la Culture.

Dans l’ensemble des secteurs culturels, le ministère agit pour protéger les droits des créateurs et adapter les cadres juridiques et économiques à l’ère numérique.

- Dans le cinéma et l’audiovisuel, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Arcom jouent un rôle essentiel pour garantir le financement, la diffusion et la rémunération équitable des œuvres. Les obligations de financement et d’exposition des œuvres francophones et européennes, ainsi que les principes du droit d’auteur et de protection des jeunes publics, ont été renforcés grâce à la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA), transposée en droit français. Ces mesures garantissent que les plateformes, y compris les acteurs mondiaux du numérique, contribuent à la création et respectent la diversité culturelle.

- Dans la musique, le Centre national de la musique (CNM) accompagne les artistes et les producteurs, notamment dans l’adaptation aux nouveaux usages liés au streaming.

- Dans le livre, le ministère veille à la bonne application du droit d’auteur, soutient les auteurs via le Centre national du livre (CNL) et a renforcé la régulation du marché avec la loi relative au prix du livre. Elle encadre notamment le prix unique du livre et a été adaptée pour intégrer les enjeux du numérique et de la vente en ligne, afin de garantir une juste rémunération des auteurs tout en facilitant l’accès du public aux ouvrages.

- Dans les arts visuels et le spectacle vivant, il soutient la reconnaissance et la rémunération du travail artistique, notamment à travers des dispositifs spécifiques pour les artistes-auteurs et le dialogue constant avec leurs représentants. Le ministère accompagne également les concepteurs d’expériences immersives et interactives, afin de favoriser le développement de nouveaux formats culturels et numériques.

- Dans le secteur des jeux vidéo, le Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV), géré et financé par le CNC, accompagne les auteurs et les entreprises de création sur toutes les phases de réalisation d’un jeu : écriture, préproduction et production. Le fonds soutient ainsi les professionnels pour faciliter la diffusion de leurs œuvres sur les plateformes numériques et promouvoir une diversité de créations accessibles aux publics.

- Le ministère accompagne également le secteur de la presse pour garantir la rémunération des journalistes et la diffusion des contenus de qualité. Il soutient les entreprises de presse via des dispositifs de modernisation, d’innovation numérique et de transition vers le numérique, tout en promouvant la protection des droits d’auteur et des rémunérations équitables pour les journalistes

Ces actions s’inscrivent dans un objectif commun : garantir que la transition numérique, qui bouleverse les modes de diffusion et de consommation culturelle, n’entraîne pas un affaiblissement de la rémunération des créateurs, mais au contraire consolide leurs droits et leur place dans la chaîne de valeur.

Adapter les modèles économiques aux nouveaux usages

Le développement rapide de certaines pratiques culturelles numériques transforme profondément la production et la consommation de la culture.

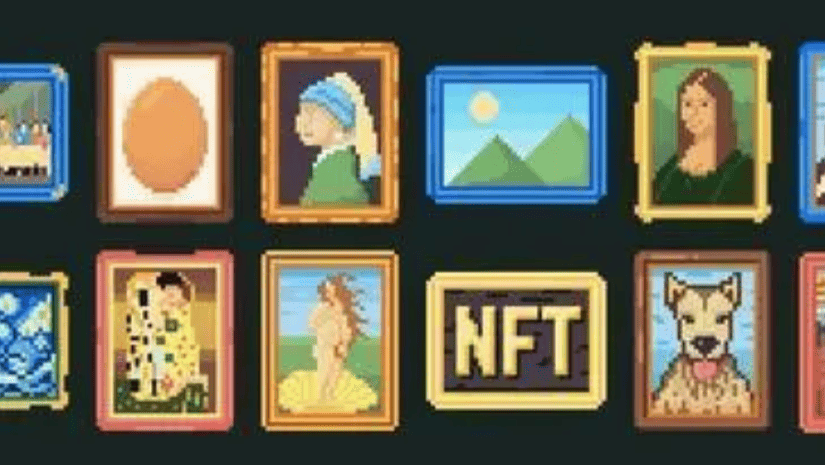

- Du côté des publics, il s’agit notamment de la consommation en ligne de contenus audiovisuels et musicaux, de la diffusion et de l’achat d’œuvres via des plateformes numériques, ou encore de l’émergence de nouveaux formats comme les jetons non fongibles (non fungible tokens - NFT) et les expériences immersives.

- Du côté des créateurs, de nouvelles pratiques apparaissent : financement participatif (crowdfunding), utilisation d’outils d’intelligence artificielle pour la création musicale ou visuelle, diffusion directe de leurs œuvres sur des plateformes en ligne, ou professionnalisation de certaines pratiques auparavant considérées comme « amateurs ».

Ces évolutions rendent nécessaire l’adaptation du cadre juridique et fiscal du secteur culturel. L’objectif est de garantir une rémunération juste pour l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse des artistes établis ou des talents émergents, tout en permettant aux créateurs de profiter pleinement des nouvelles formes de création et de diffusion. La réglementation actuelle ne couvre pas entièrement ces usages innovants, ce qui peut limiter l’accès à certains revenus, créer des inégalités entre créateurs ou freiner l’adoption de nouvelles pratiques économiques.

Encadrer les technologies émergentes dans le respect du droit d’auteur

Certaines technologies émergentes transforment profondément la création et la diffusion culturelles. On pense notamment aux jetons non fongibles (non fungible tokens - NFT), qui permettent de sécuriser la vente et la collection d’œuvres numériques, à la chaîne de blocs (blockchain), qui assure la traçabilité et la transparence des transactions et des droits, ou encore à l’intelligence artificielle générative, qui peut produire de nouveaux contenus à partir d’œuvres existantes.

Ces innovations offrent de nouvelles opportunités pour les créateurs et les professionnels, mais elles posent également des questions importantes sur la protection des droits d’auteur et des droits voisins, la rémunération équitable des artistes et la pérennité des métiers culturels.

Le ministère de la Culture met tout en œuvre pour encadrer ces usages et garantir que le développement de ces technologies ne porte pas atteinte aux droits des créateurs. Cela passe par le suivi des pratiques, la régulation adaptée, le soutien à des plateformes et des outils respectueux des droits, ainsi que la sensibilisation des acteurs culturels aux bonnes pratiques. L’objectif est de favoriser un écosystème d’innovation technologique sûr, compétitif et respectueux du droit d’auteur, qui valorise pleinement le patrimoine culturel et linguistique français, francophone et européen.

Compar:IA, un outil pour comparer les modèles d’IA sur les plans éthique, linguistique et écologique

Compar:IA, développé par l'Atelier numérique du ministère de la Culture, permet de tester et comparer plus de vingt modèles d'intelligences artificielles (IA) conversationnelles. Les utilisateurs peuvent exprimer leurs préférences et découvrir l’identité des modèles ainsi que leur impact environnemental.

Les questions et préférences collectées sont partagées en code source ouvert (open source), constituant un jeu de données francophone unique. Le site vise à former les citoyens aux enjeux des IA conversationnelles (pluralisme, biais, impact environnemental) et à fournir des ressources dans l’idée de constituer un commun numérique qui favorise l’observation des usages et la qualité des modèles sur les usages francophones.

Partager la page