Numérisation et diffusion des contenus culturels

La mise en ligne des contenus culturels contribue à élargir les publics, à valoriser le patrimoine et à encourager l’innovation. Numériser, organiser et diffuser ces contenus implique l’usage d’outils innovants, le respect de standards communs et le déploiement de stratégies adaptées, afin de faciliter leur découvrabilité et leur accès par tous.

Diffuser une offre riche et diversifiée : c’est l’un des enjeux principaux d’un grand nombre de secteurs culturels. Pour y parvenir, la numérisation des œuvres et des contenus est essentielle. Elle consiste à transformer des contenus physiques ou analogiques en format numérique, afin de pouvoir les conserver, les exploiter et les diffuser plus facilement. Elle concerne des objets matériels tels que les archives, les ouvrages des bibliothèques, les collections des musées, les collections de presse, les monuments ou les vestiges archéologiques. Elle inclut également des biens immatériels, à l’image d’enregistrements sonores de langues régionales, de captations dans le domaine du spectacle vivant ou encore de l’expérience des savoir-faire.

La numérisation permet de créer des ressources culturelles inédites, comme par exemple des reproductions d’œuvres ou des captations d’événements. Cela fonctionne à condition que leur utilisation respecte les règles juridiques, soit scientifiquement fiable et techniquement bien maîtrisée.

Le programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels (PNV)

Le PNV aide les établissements culturels à numériser et à mettre en valeur leurs collections pour les rendre accessibles à tous. Il finance la transformation de contenus non numériques en format digital, la mise à jour ou la renumérisation de contenus déjà numériques mais difficiles à utiliser ou à conserver, ainsi que les moyens pour les diffuser. Cela comprend l’amélioration des informations sur les contenus (enrichissement des métadonnées), le développement d’outils pour les rendre plus faciles à explorer et à comprendre, et l’identification des ayants droit pour garantir une diffusion légale. Grâce à ces actions, les collections deviennent plus accessibles, compréhensibles et utilisables par tous.

Numériser le patrimoine pour mieux le transmettre

Numériser le patrimoine ne consiste pas seulement à créer une copie numérique des œuvres ou des contenus culturels : il s’agit de les rendre accessibles, compréhensibles et utilisables par le plus grand nombre. La numérisation permet ainsi de transmettre la culture au-delà des contraintes géographiques ou physiques, et de toucher des publics qui n’auraient pas pu accéder aux collections autrement.

Concrètement, cela passe par plusieurs étapes :

- d’abord, la transformation des objets physiques ou analogiques en formats numériques adaptés à leur usage futur, qu’il s’agisse de documents texte, de photographies, d’enregistrements sonores ou de modèles 3D de monuments ;

- ensuite, la structuration de ces contenus grâce à des métadonnées détaillées, qui permettent de les retrouver, de les explorer et de les relier entre eux ;

- enfin, la mise en ligne sur des plateformes adaptées ou dans des applications interactives favorise leur appropriation par les publics, qu’ils soient chercheurs, enseignants, étudiants ou simples amateurs d’art et de culture.

Un exemple concret est la Bibliothèque numérique Gallica de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Gallica offre un accès gratuit à une vaste collection de documents numérisés, tels que des livres, des manuscrits, des cartes, des images, des enregistrements sonores et des vidéos. La Bibliothèque nationale de France a développé une politique de médiation numérique pour faciliter l’accès à ces ressources numérisées proposées dans Gallica et leur utilisation. Cette initiative illustre comment la numérisation peut démocratiser l'accès à la culture et à l'éducation.

Numériser le patrimoine pour le préserver

La numérisation constitue un outil essentiel de préservation du patrimoine culturel. En créant des copies numériques fidèles des œuvres, monuments ou objets, elle permet de les sauvegarder face aux risques de dégradation, de disparition ou de destruction. Ces données numériques deviennent une mémoire précieuse, mobilisable pour la recherche, la restauration ou la transmission aux générations futures.

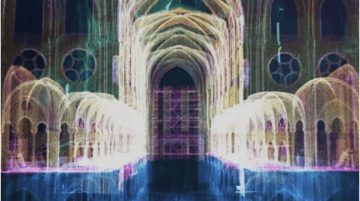

Ce travail de sauvegarde s’est révélé particulièrement décisif après l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Les relevés 3D réalisés avant le sinistre, ainsi que les archives numériques existantes, ont permis de modéliser la cathédrale avec une précision inédite et d’appuyer le chantier de restauration. Grâce à ces ressources, il a été possible de reproduire fidèlement certains éléments architecturaux et de planifier les interventions techniques les plus complexes.

De la même manière, la numérisation du Mont-Saint-Michel et de son environnement a contribué à documenter les effets de l’érosion et de la montée des eaux sur ce site emblématique. Ces relevés permettent d’étudier l’évolution du monument et de concevoir des stratégies de préservation à long terme. En parallèle, les modèles numériques produits sont utilisés pour concevoir des expériences de visite immersives, conciliant valorisation touristique et protection du patrimoine.

En rendant possible la conservation, la documentation et la diffusion de données précieuses, la numérisation agit ainsi comme un rempart contre la perte du patrimoine matériel et immatériel.

Des perspectives en matière d'éducation et de recherche

La numérisation ouvre de nouvelles perspectives pour l’enseignement, la formation et la recherche. En rendant accessibles des corpus patrimoniaux entiers, elle permet aux enseignants, aux étudiants et aux chercheurs d’explorer, d’analyser et de comparer des œuvres ou des documents qui étaient jusqu’alors difficilement consultables. Les reproductions numériques offrent un accès élargi à des sources uniques, tout en réduisant la manipulation d’originaux fragiles. Les chercheurs peuvent ainsi travailler à distance sur des archives, croiser des données issues de plusieurs institutions, ou mobiliser des outils d’analyse automatique (indexation, reconnaissance d’écriture, fouille de texte, intelligence artificielle) pour renouveler les approches scientifiques.

Le musée des arts décoratifs (MAD) a ainsi entrepris un vaste chantier de numérisation de ses collections afin de créer des reproductions numériques. Celles-ci permettent non seulement de conserver la mémoire des objets, mais aussi d’en proposer une lecture nouvelle grâce à des outils d’intelligence artificielle. Le projet TORNE-H, co-financé par le fonds d'accompagnement à la transformation numérique et à la cybersécurité des établissements du ministère de la Culture (FTNC), entend ainsi accélérer la connaissance des fonds du musée, mais aussi offrir un accès enrichi à des collections rarement exposées, tout en garantissant leur préservation. A l'aide de l'intelligence artificielle, ce projet ambitieux se concrétise à travers la mise en ligne d’un nouveau portail de collections, des recherches innovantes et des résidences scientifiques, visant à expérimenter et à développer des solutions numériques au service de la recherche et de la conservation.

Ainsi, la numérisation du patrimoine ne se limite pas à une opération technique : elle participe à la démocratisation de la connaissance, à la circulation des savoirs et à la formation d’une culture numérique commune.

Favoriser la découvrabilité et la réutilisation des contenus

Pour que la numérisation soit pleinement efficace, les contenus doivent pouvoir être trouvés, compris et réutilisés facilement. Cela implique l’usage de standards ouverts, qui garantissent que les contenus et métadonnées restent exploitables par tous, quelle que soit la plateforme utilisée, et des licences de diffusion adaptées, qui protègent les droits d’auteur tout en favorisant le partage légal des contenus.

Au-delà de ces aspects juridiques et techniques, il est essentiel de structurer les données descriptives de manière détaillée et de qualité, en s’appuyant sur des normes et référentiels communs. Les conditions techniques de diffusion (plateformes, interfaces de programmation (API) permettant l’échange entre systèmes, urbanisation des systèmes d’information...) doivent être pensées pour un accès fluide et une réutilisation optimale.

La numérisation transforme le patrimoine culturel en un outil vivant : elle assure sa conservation, enrichit son exploitation scientifique, favorise la diffusion au plus grand nombre et ouvre des perspectives d’éducation et de création. En combinant technologie, innovation et ouverture, elle contribue à rapprocher la culture des publics et à construire une mémoire accessible et partagée pour les générations futures.

Partager la page