Réinventer l’économie de la culture à l’ère du numérique

Le développement du numérique et des formes de consommation a bouleversé les modèles économiques des industries culturelles, soulevant de nouveaux défis : rémunération des créateurs et émergence d’acteurs mondiaux puissants notamment. Cette transformation soulève des enjeux majeurs de compétitivité, de souveraineté culturelle et d’équilibre entre innovation et intérêt général.

Des usages qui bouleversent les modèles économiques

Depuis plusieurs années, les pratiques numériques ont profondément modifié la manière dont le public consomme la culture. Ce changement a un impact important sur les modèles économiques des acteurs culturels. L’offre en ligne s’est fortement développée et repose désormais sur deux grands modèles :

- le gratuit, financé par la publicité ou par l’exploitation des données des utilisateurs ;

- le payant, via l’abonnement ou l’achat à l’acte.

Cette distinction soulève des questions importantes : qui gagne de l'argent ? comment les revenus sont-ils partagés entre les différents acteurs de la filière (artistes, producteurs, diffuseurs...) ?

Dans le secteur de la musique, par exemple, la diffusion en flux (streaming) constitue en 2024 les deux tiers du chiffre d’affaires des producteurs phonographiques. Ce modèle suscite des débats sur les modalités de partage des revenus et pousse certains à proposer des alternatives pour corriger les déséquilibres et mieux soutenir la diversité de la création.

De nouveaux formats, comme les expériences en réalité virtuelle, soulèvent aussi des questions inédites : comment établir des contrats équitables entre établissements culturels, artistes, producteurs et studios de création ?

Entre souveraineté culturelle et nouveaux marchés

De fait, à travers ces modèles économiques, le numérique a favorisé l'émergence d'acteurs mondiaux puissants, dotés de moyens financiers considérables. Cela soulève deux enjeux majeurs pour la France :

- la compétitivité des industries culturelles et créatives (ICC) face à une concurrence internationale accrue ;

- la souveraineté culturelle, fragilisée par la dépendance à ces plateformes.

En parallèle, certaines filières voient leurs marchés s’effondrer, ce qui met en danger des maillons essentiels du financement de la création.

Pour s’adapter, de nouveaux modèles apparaissent. Très présents dans la musique et l’audiovisuel, les modèles d’abonnement remplacent progressivement l’achat à l’unité, et cette tendance touche aujourd’hui tous les secteurs culturels.

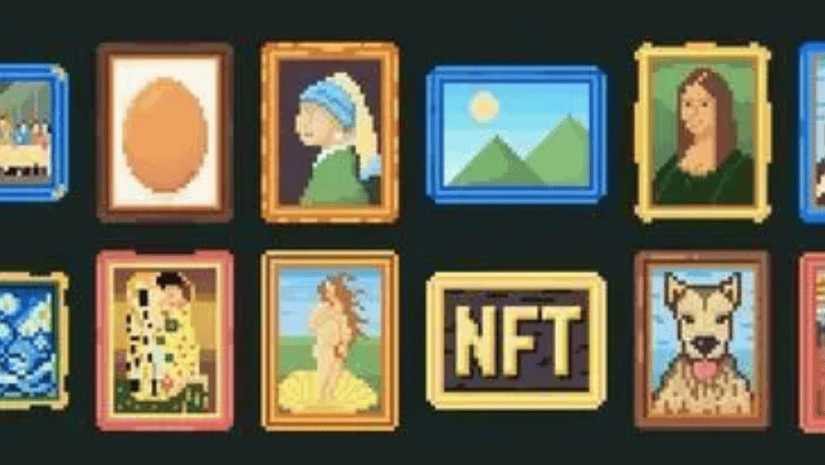

Certains acteurs vont plus loin : ils combinent la culture avec d’autres services ou proposent des expériences numériques uniques et non reproductibles. Il est par exemple possible de rencontrer et d'échanger en direct avec un artiste sur les réseaux sociaux lors d'événements dédiés et accessibles à tous. Ou encore d’acquérir la propriété d’une œuvre authentifiée grâce à la « chaîne de blocs » (blockchain), un système sécurisé qui certifie les oeuvres, comme c'est le cas avec le développement des jetons non fongibles (ou NFT – non fongible tokens).

Le ministère soutient des études pour mieux comprendre et encadrer ces innovations, avec un objectif clair : assurer une répartition équitable de la valeur, en cohérence avec les objectifs des politiques culturelles.

Mieux exploiter les données pour soutenir la création

Dans ce nouvel équilibre, le marché national ne suffit souvent pas à assurer la viabilité économique des projets culturels, et la souveraineté des données peut être limitée par les règles et législations en vigueur dans chaque pays. Il devient donc essentiel d’accompagner ces écosystèmes à l’international : co-créations et coproductions avec d’autres pays, mise en valeur et diffusion des œuvres françaises à l’étranger, présence des acteurs culturels français dans les grands événements culturels internationaux…

La maîtrise des données devient alors un facteur clé de souveraineté culturelle et d’autonomie économique. Les acteurs capables de collecter, sécuriser, partager et analyser leurs données seront mieux armés pour innover, se développer à l’international et maintenir un modèle économique équilibré et durable.

C’est pourquoi le ministère accompagne la filière pour construire un véritable écosystème de la donnée culturelle, reposant sur des données fiables, partagées et sécurisées, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la création à la diffusion. Mieux exploiter les données permet, par exemple :

- de savoir comment les œuvres sont diffusées et trouvées en ligne (ce que l'on appelle leur "découvrabilité") ;

- de mieux connaître les publics et d’en attirer de nouveaux ;

- d’améliorer la production et de suivre la diffusion des œuvres ;

- de gérer les droits d’auteur et de développer des services innovants ;

- d’avoir une vision précise pour piloter l’activité...

Certaines données publiques culturelles sont disponibles sur data.gouv.fr, ce qui permet aux acteurs de mieux comprendre les usages, d’améliorer la découvrabilité des œuvres et de développer de nouveaux services innovants.

Le ministère accompagne la filière pour construire un écosystème de la donnée culturelle, basé sur des informations fiables, partagées et sécurisées, couvrant toute la chaîne de valeur : de la création à la diffusion. Ces données soutiennent non seulement les acteurs économiques mais renforcent aussi la cohérence et l’efficacité des politiques publiques.

Le numérique transforme donc profondément l’économie de la culture. Il offre de nouvelles opportunités pour créer, diffuser et toucher de nouveaux publics, tout en invitant à repenser les équilibres entre acteurs, marchés et politiques publiques.

L’enjeu pour la France est clair : faire de ces mutations une force, au service de la diversité culturelle, de l’a souveraineté et de la vitalité de la création.

Connaissez-vous le guichet de financement « Référentiels de la Culture et découvrabilité des contenus » ?

Il s'agit d'un dispositif de financement proposé à l’écosystème du ministère de la Culture pour favoriser une meilleure production, gestion et circulation des référentiels des domaines de la culture.

Partager la page