C’est un symbole fort. Samedi 7 décembre 2024, lors d’une cérémonie où l’émotion était palpable, l’archevêque de Paris a procédé à l’ouverture solennelle des portes de Notre-Dame de Paris. Un geste fort qui met un terme à une séquence inouïe, entamée avec le dramatique incendie du 15 avril 2019. Un geste qui permet surtout à tous les visiteurs de se réapproprier ce chef d’œuvre universel de l’art gothique, dont la restauration par quelque 2 000 professionnels a ébloui le monde entier.

L’année culturelle 2024 est à l’image de cet événement : mobilisatrice, innovante et durable. Mobilisatrice, parce qu’elle a marqué l’aboutissement de projets de très longue haleine, comme l’Olympiade Culturelle. Innovante, parce qu’elle aura suscité des dossiers d’un nouveau genre, alternatifs et transversaux, qui ont donné une nouvelle dimension aux territoires et aux publics. Le Printemps de la Ruralité en est un exemple emblématique. Durable enfin, parce que 2024 aura mis en lumière une véritable écologie de ce que la France a de plus cher, sa langue, mais aussi sa création et son patrimoine.

Le collectif, valeur cardinale de la réussite

Le succès de Paris 2024, qui a placé la culture au cœur des Jeux Olympiques et celui de la réouverture de Notre-Dame de Paris, qui a été restaurée en un temps record de cinq ans, ont, à tout point de vue, dépassé toutes les espérances. Une telle réussite nous oblige. Et nous rappelle, entre mille autres enseignements, une des conditions essentielles à la réussite d’un projet culturel : la force du collectif.

La place du collectif, c’est aussi ce qui a déterminé un des grands projets 2024 du ministère de la Culture : le plan culture et ruralité. Lancé en février 2024 par le Printemps de la ruralité, une grande consultation nationale qui a rencontré un succès significatif, ce grand projet, qui entend renforcer le rôle de la culture dans les territoires ruraux, emprunte des chemins d’action inédits : fédérer les initiatives, rapprocher les énergies, susciter des transversalités inédites. Les premiers résultats sont, d’ores et déjà, prometteurs.

Pour une IA francophone

Une « chance » et une « richesse ». C’est ainsi que le Président de la République a caractérisé la langue française lors du 19e Sommet de la Francophonie, qui s’est tenu les 4 et 5 octobre 2024 au château de Villers-Cotterêts, en présence de nombreux chefs d’État et de gouvernement des 88 Etats-membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). En effet, avec ses 321 millions de locuteurs sur les cinq continents, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée au monde, le français dispose d’un potentiel incomparable qui devrait doubler d'ici 2050. C’est ce potentiel – linguistique, bien sûr, mais aussi économique, diplomatique, social et culturel – qui a fait l’objet des sept engagements de la déclaration de Villers-Cotterêts.

C’était une annonce très attendue de la Déclaration finale : la création du Centre de référence des technologies des langues, situé à Villers-Cotterêts. Cette nouvelle structure a mis en valeur l’un des projets les plus ambitieux de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture, dont l’ambition revendiquée est de développer une Intelligence Artificielle générative totalement francophone.

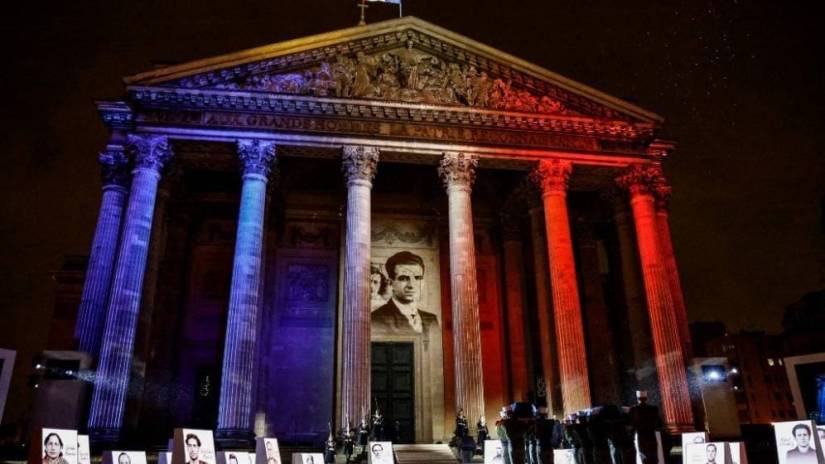

Mémoire de la Résistance

Quatre-vingts ans après, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est toujours aussi brûlante, comme l’ont montré les commémorations du Débarquement. Preuve en est également l’entrée au Panthéon, le 21 février 2024, de Missak Manouchian, accompagné de Mélinée, son épouse. Ce héros de légende, fusillé par les Nazis le 21 février 1944 au Mont-Valérien avec ses vingt-trois compagnons d’armes, apparaît comme un symbole, celui de la Résistance d’origine étrangère (Manouchian est arménien). C’est ce symbole que la France, après tant d’écrivains et d’artistes, consacre cette année en le faisant entrer avec éclat parmi les grandes figures de la Nation.

Village-martyr entre tous, Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) apporte un témoignage grandeur nature de la barbarie nazie. Rappelons que, le 10 août 1944, la division SS Das Reich massacre ses habitants et incendie le village. Classé au titre des monuments historiques, ce paysage de désolation et de ruines, qui accueille chaque année 300 000 visiteurs, entretient puissamment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Sous l’égide de la ministre de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine a participé à l’élaboration d’un schéma directeur afin d’en assurer la pérennité, notamment financière. Objectif : restaurer et préserver ce lieu de mémoire emblématique.

La participation des publics

A travers plusieurs dispositifs – l’éducation artistique et culturelle et le pass Culture, entre autres – la jeunesse est incontestablement au cœur des politiques publiques du ministère de la Culture. Pour rendre son action plus efficace, la ministre de la Culture a annoncé le 28 novembre un nouvel élan pour le pass Culture, visant notamment à favoriser les publics les plus éloignés de la culture et à augmenter la part du spectacle vivant et du patrimoine.

En 2024, les initiatives en direction de la jeunesse ont continué leur mobilisation. Citons, entre cent autres projets, la création du chorégraphe Salia Sanou, qui a fait danser les enfants de Montbéliard, Capitale française de la Culture 2024, ou « L’Enfance des arts », un festival de création entièrement consacré au jeune public. Point commun entre ces manifestations : l’une et l’autre misent sur une valeur appelée à prendre une importance croissante, la participation. C’est aussi le cap retenu par deux nouvelles manifestations nationales, « 1 km de danse » et « Biblis en folie ».

Autre priorité affichée concernant la jeunesse : la sensibilisation à l’éducation aux médias et à l’information (EMI). Là aussi, le ministère de la Culture a intensifié ses approches et croisé ses initiatives : soutien apporté au « Printemps de l’esprit critique » conçu par Universciences, recueil publié par la délégation à la langue française et aux langues de France sur les mots de l’information (et de la désinformation !), programme d’éducation aux médias développé par la médiathèque le Phénix de Colombelles (Calvados) qui a reçu le prix EMI lors de l’édition 2024 des Assises du journalisme…

Ouverture et inclusivité

Inclusivité, ouverture, solidarité. Sur ces terrains-là, qui ont beaucoup à voir avec les droits culturels, l’impulsion du ministère de la Culture a été souvent décisive, comme le montrent deux soutiens exemplaires. Soutien aux actions de la Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA) et de la mission Vivre Ensemble, tout d’abord. Grâce à leurs initiatives inlassables en direction des malades, précaires ou personnes en situation de handicap, mieux vivre l’ouverture extraordinaire que constitue l’accès au monde de la culture, c’est possible. Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France a également consacré un volet conséquent de son intervention aux personnes en situation de handicap. Le résultat est à la hauteur de ses ambitions.

Côté territoires, le maître-mot est : ouverture. Ici, ce sont les territoires ruraux qui plébiscitent l’itinérance artistique, notamment cinématographique, ou les pratiques participatives, comme les fanfares. Là, c’est le design, réputé urbain et ciblé, qui fait une entrée fracassante dans les territoires. Ailleurs, ce sont les Outre-mer qui étonnent avec le dynamisme de leur scène créative.

En matière d’ouverture à l’autre, la langue française n’est pas reste, comme en témoignent les « Glossaires bilingues de l’administration française » disponibles en arabe, persan et soninké, qui sont publiés par l’association des Maisons de la sagesse – Traduire, en partenariat avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Cette publication a mis en évidence une nouvelle notion à l’œuvre dans le rapport entre le nouvel arrivant et le pays d’accueil : l’hospitalité.

Rayonnement de la culture française

C’était il y a 150 ans. Le 15 avril 1874, la première exposition d’un mouvement artistique appelé à connaître une grande notoriété était organisée dans l’atelier parisien du photographe Nadar. L’Impressionnisme était né. C’est le début de cette longue histoire que raconte le musée d’Orsay dans une passionnante exposition, « Paris, 1874. Inventer l’Impressionnisme ». Le dispositif ne s’arrête pas là. Pour diffuser les œuvres impressionnistes sur tout le territoire, le musée d’Orsay a prêté 178 œuvres de sa collection, la première au monde, à 34 musées en région. C’est ainsi que l’on a pu découvrir un dialogue entre Courbet et Monet au musée d’art et d’archéologie de Besançon, la nature morte au musée Léon Dierx à Saint-Denis de la Réunion ou les séjours niçois de Berthe Morisot au musée Jules Chéret, à Nice.

Découvrir ou redécouvrir un art populaire comme celui de la chanson française, c’est ce que propose jusqu’au 5 janvier la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts. « C’est une chanson qui nous ressemble » – titre de l’exposition conçue par le Centre des monuments nationaux qui propose cette confrontation pleine d’enseignement – dresse en effet un portrait des succès mondiaux des musiques populaires. Longtemps, son nom a été synonyme de rayonnement de la chanson française à l’étranger. Charles Aznavour, disparu en 2018, aurait eu 100 ans en 2024. Pour cet anniversaire, les artistes étudiants de l’École supérieure du Hall de la Chanson ainsi que des artistes amateurs placés sous main de justice ont interprété du 17 au 24 mai un florilège de l'artiste entré au patrimoine de la chanson française.

Arts et lettres : une promotion emblématique

C'est une promotion particulièrement symbolique. En distinguant dans l’ordre des Arts et Lettres les personnes qui se sont investies dans la restauration et la sauvegarde de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le ministère de la Culture a récompensé par un arrêté du 3 décembre 2024, 380 personnes, dont plus de cent femmes et quinze personnalités de nationalité étrangère, complété par l'arrêté du 29 janvier 2025.

Artisans d’art, ouvriers, personnels de sécurité, agents administratifs, architectes , originaires de région parisienne ou de toute la France, toutes et tous ont mis en commun leurs compétences et savoir-faire afin de contribuer à la restauration de l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine national et de l’Humanité.

Partager la page