Qu’est-ce que la recherche de provenance ?

La recherche de provenance vise à documenter le parcours des œuvres depuis leur création jusqu’à leur localisation actuelle. Elle prend particulièrement en compte quatre problématiques de recherche : spoliations entre 1933 et 1945, restes humains, biens issus de contextes coloniaux et trafic illicite (vol, pillage archéologique, faux et contrefaçon). Améliorer la connaissance de l’histoire des collections publiques est un enjeu d’autant plus important que le musée est une institution en laquelle les citoyens placent leur confiance.

Mis à jour le

Recherche en provenance et histoire de l’art : des objectifs différenciés

Si la notion de provenance est apparue au XVIIIe siècle avec la création des catalogues de collections (premier catalogue de la collection royale en 1729) et l’apparition du marché de l’art, elle a connu des évolutions récentes notables.

La recherche classique sur l’histoire des œuvres ou des collections a un objectif scientifique et patrimonial, centré sur l’esthétique, la production, l’histoire de la réception de l’œuvre, l’histoire du goût et sur l’intérêt de l’œuvre pour les collections. S’y sont ajoutées de manière de plus en plus pressante des garanties en matière d’authenticité, d’originalité et de valeur. La recherche classique en histoire de l’art porte sur toutes les informations qui peuvent renforcer la valeur artistique, historique ou d’usage des biens culturels : elle peut donc assumer d’être sélective.

La recherche de provenance vise à reconstituer la succession de l’ensemble des détenteurs et propriétaires d’un bien culturel, de sa création à aujourd’hui, et les étapes de sa circulation. Elle poursuit un objectif différent de la recherche sur l’histoire classique des collections mais complémentaire : juridique (la sécurisation de la propriété s’avérant un enjeu croissant) et éthique (l’absence de transparence étant beaucoup moins tolérée face aux questionnements sociétaux). Elle est donc centrée sur des aspects qui nécessitent des compétences techniques particulières (méthodologie pour déterminer l’origine ou les changements de propriétés, connaissance du marché de l’art, maîtrise de la recherche en généalogie). Elle consigne les traces historiques mais aussi leur absence : omissions comme actions sont susceptibles d’affecter la valeur juridique et éthique voire la légitimité de la propriété publique. Elle vise donc à l’exhaustivité, même si elle y parvient rarement, dans la reconstitution de la chaîne de propriété. Elle permet, pour les acquisitions, de sécuriser le processus ; pour les collections permanentes, de faire œuvre de vérité et de transparence sur les acquisitions passées et de prévenir les risques réputationnel et juridique, en rendant possible, le cas échéant, la restitution de biens entrés de manière illicite ou illégitime dans les collections publiques.

Des préalables indispensables en histoire de l’art

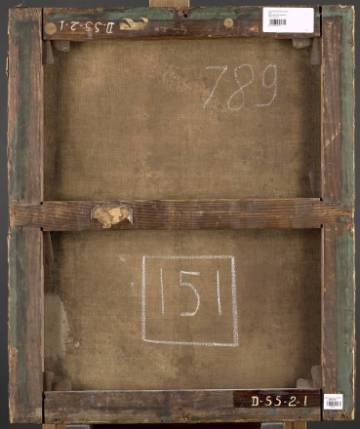

Avant de commencer à étudier les questions spécifiques à la provenance d’un bien, il est indispensable de faire d’abord un état des lieux de la recherche sur le bien dans le domaine concerné (histoire de l’art, archéologie, ethnologie, etc.) et de s’intéresser à la matérialité de l’objet (étude du revers de l’œuvre, recherche de marques ou d’étiquettes, etc.) (Voir Vadémécum des recherches de provenance, partie 2).

Toute recherche doit commencer par la consultation des catalogues raisonnés (ressource du site Musées sur les catalogues raisonnés numériques d’artistes, bibliothèque de l'INHA …) qui peuvent donner des éléments de provenance. Il est cependant nécessaire d’être vigilant aux changements d’attributions ou de titres qui peuvent induire en erreur.

Il est également nécessaire de déterminer si l’œuvre a pu passer en vente publique, grâce aux catalogues de ventes, notamment ceux qui ont été numérisés. Les catalogues sont parfois annotés et peuvent alors apporter des informations précieuses sur les acheteurs et les vendeurs, ainsi que sur les montants des transactions. Les procès-verbaux de ces ventes permettent de connaître le nom des acheteurs. Ils sont conservés aux archives départementales, et donc aux archives de Paris pour l’Hôtel Drouot (guide de recherche « Retrouver un bien vendu aux enchères »). D’autres fonds sont signalés sur Resprovmus.

Toute recherche d’ensemble sur un fonds ou une collection suppose un certain nombre de prérequis, il est nécessaire de s’appuyer sur les éléments suivants :

- une trame sur l’histoire institutionnelle (qui retrace les grands moments d’assemblement ou de fusion, de dispersion, de succession des institutions et du personnel, les logiques de constitution des collections, et les liens avec les sociétés savantes – versements, dépôts, etc.) ;

- une note sur l’histoire des inventaires, nécessitant souvent de vérifier la présence d’inventaires anciens dans les fonds concernant le musée aux archives municipales ;

- la numérisation des registres d’inventaire et, si les collections ont circulé entre les musées d’une même ville, ou entre plusieurs musées nationaux, rassembler et mutualiser les numérisations ;

- une cartographie des archives et de la documentation concernant les collections. Si elles ont été dispersées entre différentes structures (archives municipales ou nationales, musées…), leur rassemblement facilitera le dépouillement ;

- la mise en place des conditions permettant un examen matériel des biens considérés : les marques, étiquettes, numéros, revers des tableaux, etc., doivent être facilement accessibles.

Ces éléments rendent possible la réalisation d’un état des lieux des collections visant à évaluer les priorités de recherche en fonction des problématiques (spoliations 1933-1945, restes humains, biens issus de contextes coloniaux…). Ce travail peut nécessiter l’appel à des spécialistes ou à des chercheurs indépendants pour évaluer les points d’attention propres à vos collections. La feuille de route qui en sera issue aidera à prioriser les recherches à mener sur des œuvres précises.

Vérifiez si vous disposez des moyens nécessaires, en interne et/ou en externe. Dans la négative, revoyez les objectifs de manière pragmatique, le cas échéant en étalant les travaux dans le temps.

Quatre grandes problématiques

Spoliations entre 1933 et 1945

Les « spoliations entre 1933 et 1945 » désignent le vol et la dépossession d’apparence légale mis en œuvre dans le cadre de la législation établie par le régime nazi ou, en France, le régime de Vichy, ainsi que les ventes forcées intervenues pendant la période.

Les œuvres appartenant aux collections publiques sont protégées par les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, inscrits dans le code du patrimoine : elles ne peuvent être cédées ni détruites. Mais la loi-cadre promulguée en 2023, assortie de son décret d’application paru en janvier 2024, vise à faciliter la restitution d’objets d’art, d’œuvres ou de livres présents dans les collections publiques qui se révéleraient spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945. Elle crée une dérogation permettant de restituer le bien à son propriétaire légitime ou son ayant droit et prévoit qu’une loi spécifique puisse être votée pour le faire sortir du domaine public. Pour cela, la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites donne un avis. Ce dernier est basé sur les recherches effectuées par la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture. C’est elle en effet qui est chargée d’établir les faits de spoliation en lien avec les musées et bibliothèques concernés. Lorsque la spoliation est reconnue, la restitution de l’œuvre s’impose – mais d’autres modalités de réparation peuvent être définies en accord avec les propriétaires légitimes.

L’identification de ces biens et leur restitution est un impératif pour les institutions publiques. Ils doivent désormais être mieux repérés parmi les acquisitions réalisées depuis 1933 et jusqu’à aujourd’hui, et leur provenance doit être clarifiée pour qu’ils puissent retrouver dans les plus brefs délais leurs légitimes propriétaires.

L’identification des biens culturels spoliés dans ce contexte et entrés dans les collections publiques, et leur restitution à leurs légitimes propriétaires, est un impératif pour les institutions publiques. Ces œuvres doivent désormais être mieux repérées parmi les acquisitions réalisées depuis 1933 et jusqu’à aujourd’hui et leur provenance doit être clarifiée pour qu’elles puissent retrouver dans les plus brefs délais leurs légitimes propriétaires.

Les œuvres Musées nationaux récupération (MNR), quant à elles, ne font pas partie des collections publiques mais sont confiées à la garde des musées nationaux. Les 170 Musées de France concernés doivent les exposer et les mettre en valeur de façon spécifique. La Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 met à disposition différents outils (texte de présentation des œuvres MNR, modèles de cartels, indications pour la transmission des photographies afin d’alimenter la base Rose-Valland (MNR-Jeu de Paume), etc.).

Au sein du ministère de la Culture, la Mission de Recherche et de Restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 est chargée de piloter et d’animer la politique publique de recherche, de réparation et de mémoire des spoliations de biens culturels. Elle répond à toute question de la part de descendants de familles spoliées, chercheurs, musées, bibliothèques, marchands, maisons de vente, etc.

Restes humains

Par « restes humains » on désigne, dans les musées et collections publiques patrimoniales (y compris les dépôts) :

- les vestiges matériels constitués en tout ou en partie, transformés ou non transformés, de matériel biologique humain ;

- les vestiges anthropologiquement définis comme issus de l’espèce Homo sapiens (ils ne comprennent pas les vestiges d’autres représentants du genre Homo, considérés comme disparus et relevant de la paléontologie).

Pour mémoire, le droit français interdit l’achat de restes humains. Les acquisitions à titre gratuit (dons, legs), sont légales mais déconseillées dès lors que la provenance des restes humains n’est pas parfaitement documentée.

La loi permet la restitution de restes humains de personnes étrangères après 1500, qui se trouvent dans les collections publiques. Elle vise à mieux répondre aux demandes d’États qui souhaitent rendre l’hommage dû à leurs morts. Or, pour rappel, les biens de collections publiques sont protégées par les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, inscrits dans le code du patrimoine. Une loi de 2023 et un décret de 2024 permettent une dérogation à ces principes, dans un cadre strict : « la sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires » (Code du patrimoine). Elle prévoit une procédure et une méthodologie claires ainsi qu’une information continue du Parlement. Elle institue le recours, chaque fois que nécessaire, à un comité scientifique composé d’experts français et d’experts du pays concerné par la demande de restitution, chargé de travailler à l’identification des restes humains concernés, qui est une des conditions de la restitution.

Compte tenu qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude la filiation entre le corps d’un individu décédé avant 1500 et les groupes actuels auxquels il serait apparenté, seuls les restes humains postérieurs à l’année 1500 sont concernés par la loi sur les restitutions.

La notion de mort étant perçue très différemment d’une région du monde à l’autre, il est fondamental de se renseigner sur le statut accordé aux défunts dans la société concernée. La manière dont elle considère ses défunts déterminera la manière d’appliquer les principes de respect et de dignité dans les décisions quant à la conservation de ces restes humains dans les collections publiques françaises.

Il convient de s’intéresser à la fois au contexte de décès et au contexte de collecte des restes humains, qui peuvent être séparés de plusieurs siècles. Tous deux sont susceptibles de comporter un non-respect de la volonté des défunts et de leurs descendants, ainsi que des normes sociales, des coutumes, des conventions, voire des lois de la société concernée. Lorsque tel est le cas, la loi-cadre pourra s’appliquer.

Par exemple, si des scientifiques européens ont collecté au XIXe siècle les restes humains d’individus décédés de manière naturelle plusieurs décennies auparavant sans l’accord des autorités de la société d’origine, c’est le contexte de collecte et non le contexte de décès qui contrevient aux normes sociales. À l’inverse, à la suite des batailles coloniales, certains militaires européens ont rapporté les corps des opposants morts au combat : dans ces cas-là, tant le contexte de décès que le contexte de collecte comportent un non-respect des défunts et de leurs descendants.

Biens issus de contextes coloniaux

Les musées français sont appelés à renforcer les moyens mis en place pour la documentation de l’histoire des biens issus de contextes coloniaux. L’existence de ce type de contexte ne signifie pas que l’acquisition de l’objet est illégale ou qu’une restitution est nécessairement à envisager. Elle implique en revanche d’être particulièrement attentif au contexte culturel historique et juridique. Il convient de garder à l’esprit que l’éventail des contextes est varié et que la recherche vise donc à documenter au mieux les processus d’appropriation et de négociation à l’échelle historique et locale.

Quel que soit le contexte de la recherche, il est capital d’établir des contacts avec les chercheurs et les professionnels du patrimoine des pays d’origine, de se référer à des collections similaires dans d’autres musées en France ou à l’étranger et de s’appuyer sur les réseaux compétents qui peuvent fournir une expertise spécialisée pour une meilleure compréhension des objets.

Dans l’attente d’une troisième loi cadre concernant la restitution de biens culturels, il n’existe pas de loi permettant de déroger au principe d’inaliénabilité du code du Patrimoine. Ce dernier implique qu’un bien culturel entré dans les collections d’un musée public ne peut en sortir. Seules des lois spécifiques, nécessitant pour chacune la mise en place d’un nouveau travail parlementaire, rendent possibles la restitution (Lois d'espèces de 2020 pour le Sénégal et le Bénin et de 2025 pour la Côte d'Ivoire).

Trafic illicite

On parle de trafic illicite lorsqu’une personne fait circuler un bien culturel dans le but de tirer un profit matériel ou financier, sans respecter les lois et conventions internationales en vigueur.

Les objets illicitement trafiqués peuvent avoir été volés à leur précédent propriétaire, ou bien ont été pillés : ils peuvent n’avoir jamais été inventoriés.

Les acteurs de ce domaine appartiennent par définition à un contexte d’activités marquées par l’opacité. Une vigilance particulière doit être portée aux personnes ayant eu l’occasion de travailler dans des pays étrangers en temps de crise et d’instabilité. Ces informations sont souvent connues par les spécialistes, chacun dans leur domaine.

Par ailleurs, le risque de falsification des documents s’accroît : il arrive qu’un vendeur modifie un certificat ou une facture pour laisser penser que l’historique du bien ne comporte ni lacune ni alerte. Il est donc nécessaire de redoubler de vigilance sur les éléments fournis par le vendeur à l’appui d’un projet d’acquisition, pour essayer de détecter des incohérences ou anachronismes qui trahiraient une provenance illégale.

Déontologie

Les responsables de collection ont plusieurs obligations relevant de la déontologie.

- Effectuer des recherches de provenance en priorité sur les projets d’acquisition et les collections concernées par les quatre problématiques de recherche décrite.

- S'abstenir d'acquérir des biens :

- dont la provenance n'est pas ou mal documentée et pour lesquels des signaux pointent une des quatre problématiques évoquées ci-dessus ;

- ayant un historique lacunaire sans avoir vérifié un certain nombre de mots-clés dans les bases de référence sur les spoliations ou les vols ; avoir fourni un relevé précis de ces recherches comme des lacunes subsistantes ;

- pour lesquels des indices pointent une suspicion d’appartenance à la domanialité publique française ou étrangère. - Permettre l’accessibilité de l’information sous toute forme pertinente, en publiant ou rendant public ce qu'ils savent sur les objets de leurs collections (notamment sur POP, la plateforme ouverte du patrimoine, Participer à Joconde, catalogue collectif des collections des musées de France).

- Vis-à-vis des éventuelles victimes et de leurs ayants droit, aborder dans un esprit de collaboration, de concertation, de transparence, de respect et de confidentialité tous les aspects de l'acquisition, de la gestion et de l’histoire de biens concernés.

- Dans le cas particulier des restes humains, les musées doivent prendre en compte les questions d’éthique et de dignité humaine spécifiques, notamment le respect dû aux défunts et à leurs descendants, mais aussi les besoins de la recherche.

Pour en savoir plus, voir le Vadémécum des recherches de provenance (publication à venir).

Partager la page