Méthodologie, sources et outils pour la recherche de provenance

Le service des musées de France et les professionnels du réseau ont élaboré un Vadémécum des recherches de provenance auquel tout responsables scientifiques peut se référer. Des ressources de diverses natures (guides de recherche, archives, bases de données …) sont susceptibles de faciliter les recherches de provenance et sont accessibles à travers une ressource numérique synthétique.

Mis à jour le

Méthodologie

La recherche de provenance peut être conduite à partir de différents points d’entrée : un objet (ou une collection), un acteur, une vente sur le marché de l’art. Si les conditions le permettent, il est plus efficace d’essayer d’identifier une stratégie de recherche (par un donateur, un collecteur, un événement, une mission, une fouille archéologique) dans la mesure où les sources d’archives seront alors les mêmes pour documenter tout un lot d’objets.

Des outils pour une méthodologie commune

En 2025, le service des musées de France, s’appuyant sur quatre groupes de travail, a constitué deux outils visant à guider les recherches et à établir une méthodologie commune, incluant l’ensemble des problématiques et des types de collections.

- Un Vadémécum des recherches de provenance, organisé en quatre parties.

I. Généralités (définition, cadre juridique, procédures d’acquisition, déontologie)

II. Sources, outils et moyens

III. Conduire la recherche (points d’entrée, priorisation, rapport de recherche)

IV. Diffusion des résultats et valorisation. - Dans les annexes de ce rapport, une fiche provenance intégrée à l’ensemble des projets d’acquisition présentés par les musées de France, territoriaux ou nationaux, quelle que soit la commission ou délégation permanente à qui le dossier est soumis. Cette fiche vise à assurer la traçabilité des recherches de provenance effectuées : si la recherche n’a pas d’obligation de résultats, elle a des obligations de moyens. L’institution doit être en mesure de prouver qu’elle a réalisé la totalité des diligences requises à sa disposition et que le processus d’acquisition s’est accompagné de questionnements, discutés de manière collégiale.

La Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS) a également réuni sur le portail du ministère de la Culture un certain nombre de ressources spécifiques aux spoliations liées au régime nazi (présentation des principales bases de données, spécificités liées à la recherche sur les livres et sur les instruments de musique, bibliographie…).

Des associations spécialisées

Par ailleurs, plusieurs associations de chercheurs de provenance se sont constituées afin de faciliter le partage de ressources et d’expériences. Il existe notamment :

- Le Collectif Pluridisciplinaire de recherche de provenances (CPRProvenances)

Fondé en 2023 par la première promotion du DU de l’Université de Nanterre, il réunit des historiens, des conservateurs, des archéologues et des juristes. Il a pour but de sensibiliser aux enjeux de traçabilité des biens culturels et de faciliter l’identification de chercheurs de provenance compétents par les professionnels du marché de l’art et les musées, qui auraient besoin de leur intervention

- L'Association pour le Soutien aux Travaux de Recherche Engagés sur les Spoliations (ASTRES)

Fondée en 2019 par Dominique Schnapper et Marcel Wormser, l’association a pour objectif premier de soutenir les recherches sur la provenance des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 et conservés aujourd’hui dans les collections publiques françaises. Cet objectif a été élargi en mai 2023 et couvre les œuvres d’art volées, issues de fouilles illicites, saisies dans les périodes de colonisation par la puissance occupante, exportées illicitement.

- Au sein de l’association des chercheurs de provenance germanophones (Arbeitskreis Provenienzforschung e. V.), il existe un groupe de travail (AG Frankreich) destiné à faciliter les contacts entre les chercheurs travaillant sur les spoliations ayant eu lieu en France ou les œuvres ayant circulé sur le territoire français.

Sources et outils

Les ressources à mobiliser pour documenter la date et les circonstances de collecte, les changements de détenteur ou de propriétaire sont multiples. Leur sélection sera déterminée par le contexte historique d’entrée dans la collection (achat à un particulier, une galerie, en vente publique ; don, donation, legs, échange, missions scientifiques, expositions universelles, etc.) et/ou l’histoire institutionnelle (transferts de collections par dépôts ou affectations).

Les sources primordiales sont celles de l’établissement conservant la collection, documentant les œuvres, les acteurs et leur histoire dans tous les domaines, administratifs comme scientifiques : documents relatifs à leur entrée, gestion, reproduction, catalogage, restauration, publication... Plus largement, tout ce qui peut aider à comprendre le contexte historique et culturel local, l’action du conservateur, les sociabilités à l’œuvre, est utile. Ces sources vont des biens culturels eux-mêmes (ainsi que leurs étiquettes, marques et emballages) aux anciens registres d’inventaire en passant par la correspondance de marchands ou les procès-verbaux de ventes publiques.

Le service des musées de France, avec le réseau des 1 200 musées, a piloté en 2025 deux groupes de travail qui ont recensé les fonds d’archives et les bases de données utiles à la recherche de provenance. Ce travail collectif a conduit à la création d’un outil numérique répertoriant ces ressources : ResProvMus. De nouveaux contenus y sont publiés au gré des évolutions de la recherche et des retours envoyés par les utilisateurs.

Des ressources supplémentaires sont disponibles sur les pages de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliées entre 1933 et 1945.

Les travaux des étudiants sont chaque année plus nombreux grâce aux formations spécialisées qui ont vu le jour en France à partir de 2022. Le service des musées de France a proposé une recension des travaux présentés ces trois dernières années (publication à venir).

Bases de données

Il existe d’innombrables bases de données dans lesquelles peut se perdre le chercheur. Un recensement des bases de données pertinentes est disponible sur la ressource en ligne ResProvMus. Mise à disposition par le service des musées de France, celle-ci propose une courte présentation du contenu de chaque base afin d’aider l’utilisateur à comprendre quelle base de données peut être utile et dans quel contexte.

Outre les répertoires ou les outils généraux développés pour la recherche scientifique (corpus, catalogues de collections), les bases de données susceptibles de servir à la recherche documentent trois types de contenus : des biens culturels, des acteurs ou des sources. Certaines sont propres à une problématique avec pour objectif précisément la recherche de provenance (listes rouges de l’ICOM, Répertoires des acteurs du marché de l’art asiatique, du marché de l’art sous l’Occupation-RAMA), d’autres plus généralistes (catalogues de ventes, base de jurisprudence judiciaire et administrative).

Les recherches dans les bases de données doivent être documentées, car celles-ci sont susceptibles de changer au gré des mises à jour. Il est nécessaire de noter la date des recherches ainsi que les mots-clefs utilisés dans les différentes langues, le nombre de résultats obtenus et l’appréciation de leur pertinence.

Podcasts et vidéos utiles à la recherche

Pour mieux comprendre les enjeux et la nature de la recherche de provenance, des ressources numériques et des podcasts sont à votre disposition.

Podcast « À la trace », pour partir à la recherche des œuvres d’art spoliées. Six épisodes coordonnés par le ministère de la Culture nous emmènent dans le monde entier à la rencontre d’œuvres d’art spoliées et à la découverte de la politique de réparation de ces spoliations.

Séminaire « Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945), conséquences, mémoires et traces de la spoliation », organisé depuis 2019 par l’Institut national d'histoire de l'art (INHA), l’Institut national du patrimoine (INP) et la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS).

Séminaire « Parcours d’objets. Études de provenance des collections d’art « extra-occidental » , Paris, Institut national d'histoire de l'art (INHA). Ce séminaire a pour objectif de faire état de travaux de recherche aboutis ou en cours, en France et en Europe, sur des typologies de collections variées tant par leur nature que par leurs provenances. Il a par ailleurs vocation à offrir outils méthodologiques et données aux conservateurs, aux chercheurs et aux étudiants qui ont engagé ou veulent s’engager dans cet effort nécessaire d’une connaissance affinée de ces collections.

« Cœurs sensibles, biens sans cible », podcast réalisé par des diplômées de l’École du Louvre (Manon Diaz et Ana Angel) sur des biens non européens.

Recherche

Étude des collections permanentes

Les musées de France portent leurs efforts prioritairement sur la sécurisation des acquisitions, mais depuis 2023 commencent également à examiner leurs fonds.

Plusieurs musées se sont engagés dans des études de périmètre et de risque visant à identifier, parmi les acquisitions réalisées depuis 1933, des objets qui auraient pu être spoliés. Ces recherches ont pu être financées sur leurs fonds propres (Orsay, Rouen), ou bénéficier d’une subvention de la M2RS (MNAM, Orsay) ou, depuis 2023, du Service des musées de France (Autun, Dreux…).

Angers, musée Pincé

Autun, musée Rolin

Brou, monastère

Clermont-Ferrand, musée Roger Quilliot

Dreux, musée d'art et histoire

Grenoble, musée

Lyon, musée des Beaux-Arts et musée des Tissus

Lille, Palais des Beaux-Arts et hospice Comtesse

Le Puy-en-Velay, musée Crozatier

Montpellier, musée Fabre

Moulins, musée Anne de Beaujeu

Paris, musée Carnavalet

Paris, musée d’Orsay

Riom , musée Mandet

Rouen, MBA

Strasbourg, musée des Beaux-arts et musée d’art moderne et contemporain

Valence, musée d’art et archéologique

Vichy, musée d’histoire et du thermalisme

Sur les collections extra-occidentales, certains musées ont fait (ou font) des recherches globales de provenance (dans ou hors projets de recherche).

Angers, musée Pincé

Angoulême, musée

Avignon, musée Calvet

Belfort, musée d’Afrique et Océanie

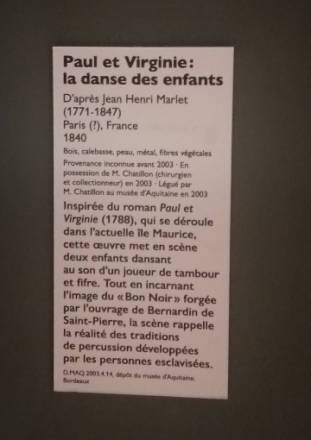

Bordeaux, musée d’Aquitaine

Boulogne-sur-Mer, musée

Bourbonne-les-Bains, musée municipal

Dijon, musée des Beaux-Arts

Fontainebleau, musée du château

La Rochelle, museum et musée du nouveau monde

Le Havre, museum

Lyon, musée des Confluences

Marseille, musée des arts africains, asiatiques, océaniens et américains

Nice, musée des Beaux-Arts

Paris, musée de l’Armée

Paris, musée du quai Branly

Périgueux, musée d’histoire et d’archéologie

Rochefort, musée de la marine

Sens, musée

Ces travaux de fond sont régulièrement réalisés à l’aide de prestataires extérieurs en collaboration avec le ministère de la Culture et les personnels scientifiques des musées.

Expositions temporaires

Au-delà des parcours permanents, dont les refontes prennent de plus en plus en compte les questions de provenance, plusieurs expositions temporaires ont eu lieu et sont prévues.

Expositions sur les spoliations 1933-1945

En avril-mai 1997, une exposition exceptionnelle de Biens Musées Nationaux Récupération (MNR) et biens des catégories assimilées fut organisée aux musées du Louvre, d’Orsay, de la céramique de Sèvres et au château de Versailles ainsi qu’au musée national d’art moderne et dans 120 musées de province. En 2012, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux est l’un des premiers à proposer une exposition sur les œuvres spoliées : L'art victime de la guerre - destin des oeuvres d'art en Aquitaine pendant la Seconde guerre mondiale, musée des Beaux-Arts, 15 mai au 16 septembre 2012.

Depuis 2019, de plus en plus d’expositions ont trait à la question des spoliations :

- Grenoble, musée dauphinois, Rose Valland, en quête de l’art spolié, 5 novembre 2019 au 29 juin 2020 ;

- Strasbourg, Palais Rohan, Passé, présent, avenir d’œuvres récupérées en Allemagne en 1945, 22 octobre au 15 mai 2023 ;

- Paris, musée du Louvre, Exposition de deux tableaux spoliés, donnés par les ayants droit de Mathilde Javal, après leur restitution par l'État, 5 juin 2024 au 6 janvier 2025 ;

- Paris, musée d’art et d’histoire du Judaïsme, « L’enfant Didi », itinéraire d’une œuvre spoliée de Chana Orloff, 1921-2023, novembre 2023 à janvier 2025 ;

- Caen, Memorial, Varian Fry, les chemins de l’exil, juin 2025 à janvier 2026.

Plusieurs expositions relatives aux spoliations sont programmées pour 2025 et 2026 :

- Castres, musée Goya, L’Espagne entre deux siècles : Francis Harburger & Bilal Hamdad, 18 octobre 2025 au 8 mars 2026 ;

- Paris, musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Histoires d’œuvres spoliées : Diane Esmond et Fédor Löwenstein, 19 février 2026 à janvier 2028 ;

- Paris, musée d’Orsay, Dépossédés, œuvres spoliées, destins de vie, 6 octobre 2027 au 31 janvier 2028.

Expositions sur le trafic illicite

- Paris, musée du Louvre, Sculptures antiques de Libye et de Syrie. Lutter contre le trafic illicite de biens culturels, mai 2021 au 21 février 2022 ;

- Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale, Passé volé, l’envers du trésor, 26 mai au 29 août 2022 ;

- Arles, musée départemental Arles antique, Trésors du fond des mers, un patrimoine archéologique en danger, 22 octobre 2022 au 20 février 2023 ;

- Marseille, musée d’histoire, Trésors coupables, 13 octobre 2022 au 12 novembre 2023 ;

- Paris, UNESCO, Unis face au trafic des biens culturels, la coopération au cœur de la lutte, OCBC-Unesco, 23 mai 2025 ;

- Paris, musée de Cluny, Le Moyen- Âge du XIXᵉ siècle. Créations, copies et faux dans les arts précieux, 7 octobre 2025 au 11 janvier 2026.

Expositions sur les biens issus de contextes coloniaux

- Dijon, musée des Beaux-Arts, À portée d’Asie. Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France (1750-1930), 20 octobre 2023 au 5 février 2024, exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture ;

- Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, Mission Dakar-Djibouti, contre-enquêtes, 15 avril 2025 au 14 septembre 2025 ;

- Orléans, Montargis, Pithiviers, projet « Asie en Centre-Val de Loire », été 2025 à 2027. Exposition inaugurale, L’ombre et la grâce, à partir de septembre 2025, musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans.

Expositions sur les conditions de collectes des restes humains

- Blois, château royal, Visages d’ancêtres, retour à l’île Maurice pour la collection Froberville, du 21 septembre au 1er décembre 2024 ;

- Paris, musée de l’Homme, Momies, à partir du 19 novembre 2025.

Bibliographie

Généralités

Nancy H. Yeide, Konstantin Akinsha, Amy L. Walsh, The AAM guide to provenance research, Washington, D.C.: American Association of Museums, 2001

Gail Feigenbaum and Inge Reist (ed.), Provenance: an alternate history of art, College Art Association, Annual conference (2008), Los Angeles Calif.: Getty Research Institute, 2012

David Pearson, Provenance Research in Book History. A Handbook, New Castle, DE and Oxford, England: Oak Knoll Press and The Bodleian Library, 2019.

Jane C. Milosch, Nick Pearce (ed.), Collecting and Provenance. A Multidisciplinary Approach, Smithsonian institution, Washington, D.C., and University of Glasgow, Rowman & Littlefield, Lanham and London, 2019

Arthur Tompkins, Provenance research today : principles, practice, problems, London: Lund Humphries in association with IFAR, 2020

Guide de gestion des documents patrimoniaux à l’attention des bibliothèques territoriales, 3e version, ministère de la Culture, DIRI, Service du livre et de la lecture, 2021

IFAR, Provenance Guide, 2009-2024, International Foundation for Art Research, 2024

Spoliations 1933-45

Consulter les pages Outils et méthodes de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS)

GRIMSTED KENNEDY (Patricia), Reconstructing the Record of Nazi Cultural Plunder : a Survey of the Dispersed Archives of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), International Institute for Social History, edition électronique, 2011.

LESNÉ (Claude), ROQUEBERT (Anne), Catalogue des peintures MNR. Paris, Réunion des Musées nationaux, 2004.

NICHOLAS (Lynn), The Rape of Europa : the fate of Europe’s treasures in the Third Reich and the Second World War. New York, Knopf, 1994 ; Le pillage de l’Europe : les oeuvres d’art volées par les nazis, trad. fr. Paul Chemla, Paris, Seuil, 1995.

Rapports de la Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France (dite mission Mattéoli), en particulier :

- Rapport général (Paris, La Documentation française, 2000).

- LE MASNE DE CHERMONT (Isabelle), SCHULMANN (Didier), Le pillage de l'art en France pendant l'Occupation et la situation des 2 000 œuvres confiées aux musées nationaux, Paris, La Documentation française, 2000.

- PIKETTY (Caroline), DUBOIS (Christophe), LAUNAY (Fabrice), Guide des recherches dans les archives des spoliations et des restitutions. Rapport de la Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France. Paris, La Documentation française, 2000.

VALLAND (Rose), Le Front de l’art : défense des collections françaises. 1939-1945. Paris, Réunion des Musées nationaux-Grand Palais, 2014 (3me édition revue et augmentée).

YEIDE (Nancy H.), Beyond the dream of avarice: The Hermann Goering collection. Dallas, Laurel Publishing, LLC, 2009.

ZIVIE (David), « Des traces subsistent dans des registres... ». Biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale : une ambition pour rechercher, retrouver, restituer et expliquer. Rapport remis à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture, février 2018.

Restes humains

Jenkins Tiffany, Contesting human remains in museum collections - The crisis of cultural authority éd. Londres, New York, 2011. 174 pages (Collection Routledge research in museum studies).

Goffaux Callebaut Géraldine, Éthique et patrimoine culturel : Regards croisés. L’Harmattan, Paris, 2016 (Collection Droit du patrimoine culturel et naturel).

Archives de l’humanité. Les restes humains patrimonialisés, Technè n° 44, 2016, Paris, C2RMF

Michel Van Praët et Claire Chastanier, Groupe de travail sur la problématique des restes humains dans les collections (dir.), Les restes humains dans les collections publiques, OCIM, 2019 https://www.ocim.fr/ocimotheque/ouvrages/les-restes-humains-dans-les-collections-publiques

Deutscher Museums Bund, Le traitement des restes humains dans les musées et les collections, 2021

Biens issus de contextes coloniaux

Deutscher Museums Bund, Guide relatif au traitement des biens de collections issus de contextes coloniaux, 2019, version française, 2021

Arts Council, England, Restitution and Repatriation: A Practical Guide for Museums in England, 2022

Association of art museum directors, Guidance on art from colonized areas, 2022

Yann Ardagna et Anne Chaillou (sous la direction), Les restes humains : législation, intérêt scientifique et enjeu éthique des ensembles anthropobiologiques, Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence 2022

Collaboration, collections and Restitution Best Practices (CCRBP) for United States Museums Holding African Objects, 2024

Trafic illicite

Neil Brodie, Jenny Doole, Peter Watson, Stealing history : the illicit trade in cultural material, Cambridge, The MacDonald Institute for Archaeological Research, 2000

Trafic illicite des biens culturels, 50 ans de lutte, Le courrier de l’Unesco, novembre/décembre 2020

Xavier Delestre, Yann Brun, Vincent Michel, Trésor en péril, le fléau du pillage archéologique, Archéologia, hors-série, n° 39, 2022

Listes rouges de l’ICOM,

Luc Larriba, Laure Fissore, Trafic d’œuvres d’art, une enquête au cœur de l’OCBC, Paris, Editions de La Martinière, 2025

Federico Zeri, Qu’est-ce qu’un faux ?, Paris, Editions Payot et rivages, 2013

L’Âge du faux, Neuchatel (Suisse), Laténium, 29 avril 2011 - 8 janvier 2012 (téléchargeable)

Harry Bellet, Faussaires illustres, Arles, Actes Sud, 2018

Partager la page