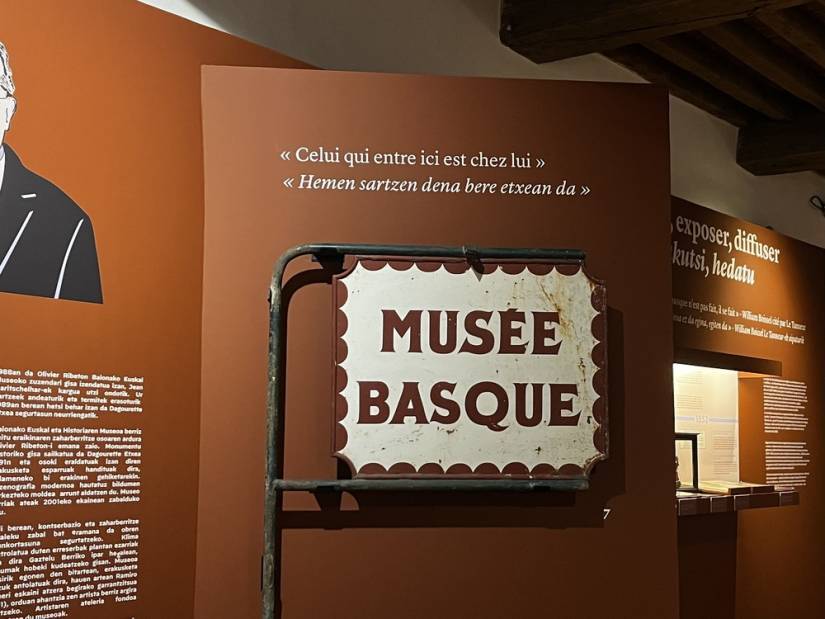

La première journée s’est ouverte au Musée Basque, où Sabine Cazenave, directrice du musée a accueilli les auditeurs et auditrices du CHEC.

Après un mot de bienvenue présentant brièvement le musée, Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et président de la communauté d’agglomération du Pays Basque, a esquissé les contours de la culture basque, rappelant que celle-ci reposait initialement sur trois piliers fondamentaux : l’église, la culture et la mythologie, et soulignant le rôle central de la langue basque, l’Euskara, dans la perpétuation de cette identité.

Il a ainsi plaidé pour ouvrir la porte à un avenir commun pour des voix multiples et singulières.

Johañe Etchebest, directeur de l’Institut Culturel Basque a ensuite illustré ce qui constituait la culture basque, explorant les pratiques artistiques aussi bien professionnelles qu’amatrices et les mettant en perspective avec les traditions culturelles basques.

Maylis Descazeaux, directrice de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, a mis en avant le rôle des jeunes dans la construction d’une politique culturelle inclusive, où les diversités linguistiques et culturelles s’accordent aux dispositifs de cohésion nationale, moment suivi d’un temps d’échange avec Johañe Etchebest et les auditrices et auditeurs.

La table ronde “Pays basque français et espagnol : quelles différences en matière culturelles, quelles coopérations transfrontalières ?”, animée par Rémi Bochard, directeur général des services de la Communauté d’agglomération du Pays-Basque (CAPB) et ancien auditeur du CHEC (Session 22-23), a été l’occasion pour les intervenantes et intervenants de retracer l’histoire de l’Eurorégion créée en 2011 et dessiner les pistes d’avenir.

Comme l’a expliqué Mathieu Bergé, conseiller régional délégué à la coopération territoriale européenne à l’Eurorégion, cette dernière réunit sept provinces du Pays Basque (dont trois en France et quatre en Espagne). En effet, cet outil européen favorise la coopération culturelle et artistique en mobilisant des financements pour des projets mêlant formation, création et diffusion des pratiques basques. Cependant les différences d’organisation des politiques culturelles et de compétences entre entités régionales d’un côté à l’autre de la frontière restent une réalité à prendre en compte pour mener les nombreux projets qu’ont pu présenter en particulier Joseba Erremundeguy, Conseiller Délégué en charge des Coopérations transfrontalières, européennes et internationales à la CAPB et Marie-Christine Rivière, administratrice du Centre Chorégraphique de Biarritz.

L’après-midi a été consacrée aux visites, d’abord du Musée Basque, occasion d’une approche de la richesse du territoire et de ses traditions, du chantier de construction du Musée Bonnat-Helleu occasion de comprendre les défis multiples d’une opération de cette dimension, et enfin de la ville de Bayonne.

Le groupe a été accueilli en début de soirée à la Scène Nationale du Sud-Aquitain, ce qui a permis d’aborder concrètement comment les identités de territoires (contexte géographique, histoire économique, configuration sociologique) devaient être finement prises en compte en terme de programmation culturelle. Damien Godet, son directeur, Aurélie Pothon, directrice des affaires culturelles de la ville d’Anglet et Delphine Hecquet, artiste en résidence ont partagé leur expérience de la culture sur le territoire mais aussi plus précisément des enjeux de création artistique, avec notamment le spectacle « Requiem pour les vivants », écrit et mis en scène par Delphine Hecquet. Les auditeurs du CHEC ont aussi eu la chance de pouvoir assister à un fragment de répétition de celle-ci avec sa compagnie « Magique-Circonstancielle ».

La deuxième journée a commencé à Isturitz, avec une visite guidée des grottes ornées d’Oxocelhaya. Joëlle Darricau, propriétaire et directrice du site, a souligné l’importance de préserver ces trésors préhistoriques tout en les rendant accessibles au public.

L’après-midi à Ospitalea, centre départemental d’éducation au patrimoine, a été l’occasion de découvrir des initiatives d’éducation artistique et culturelle misant sur le rôle de l’immersion pour sensibiliser les jeunes à la culture basque par sa langue et sa mythologie.

Une table ronde a conclu la journée en explorant les politiques linguistiques comme levier transversal. Antton Curutcharry, vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB), Maïder Behoteguy, présidente de l’Office public de la langue basque, et François-Xavier Pestel, directeur académique des services de l’Education Nationale des Pyrénées Atlantiques ont ensemble évoqué les efforts pour promouvoir la langue basque, notamment dans les écoles, comme un moteur de transmission culturelle et d’identité.

La dernière journée s’est déroulée à San Sebastian, au cœur du centre d’art contemporain TABAKALERA. Edurne Ormazabal, directrice générale, a présenté ce lieu nouveau qui transcende les frontières rassemblant artistes, publics et institutions des deux côtés des Pyrénées.

Une table ronde a exploré les visions espagnoles de la coopération transfrontalière. Joxean Fernandez, directeur de la Cinémathèque Basque, membre de la commission de sélection du Festival International du Film de San Sebastian a illustré comment le cinéma basque, qu’il soit produit au Nord ou au Sud, transcende les frontières en trouvant un écho dans les festivals internationaux.

Bertha Vermudez, créatrice et membre de la société DANTZAZ, Marie Heguy-Urain, gestionnaire de projets de coopération transfrontalière pour l’Eurorégion, et Ximun Fuchs, metteur en scène de pièces en langue basque, ont rappelé que la culture au Pays basque est un enjeu permanent, mobilisant artistes et institutions pour faire rayonner une identité forte et ouverte.

Ce troisième module a ainsi montré que le Pays basque, loin d’être un espace cloisonné, est un laboratoire vivant de l’Europe des régions, où culture et coopération se conjuguent pour tenter d’inventer de nouveaux possibles.

Partager la page