Partout en Île-de-France, "Le patrimoine culturel immatériel s’exprime dans les gestes du quotidien, les fêtes, les récits ou les savoir-faire transmis de génération en génération. Il est vivant, parce qu’il continue d’être pratiqué. Il est précieux, parce qu’il nous relie à ceux qui nous ont précédés tout en nous aidant à construire demain. En lançant la campagne "Vivre le patrimoine immatériel", le ministère de la Culture met en lumière cette richesse collective, profondément ancrée dans la vie des communautés. La carte géolocalisée pour l'Île-de-France

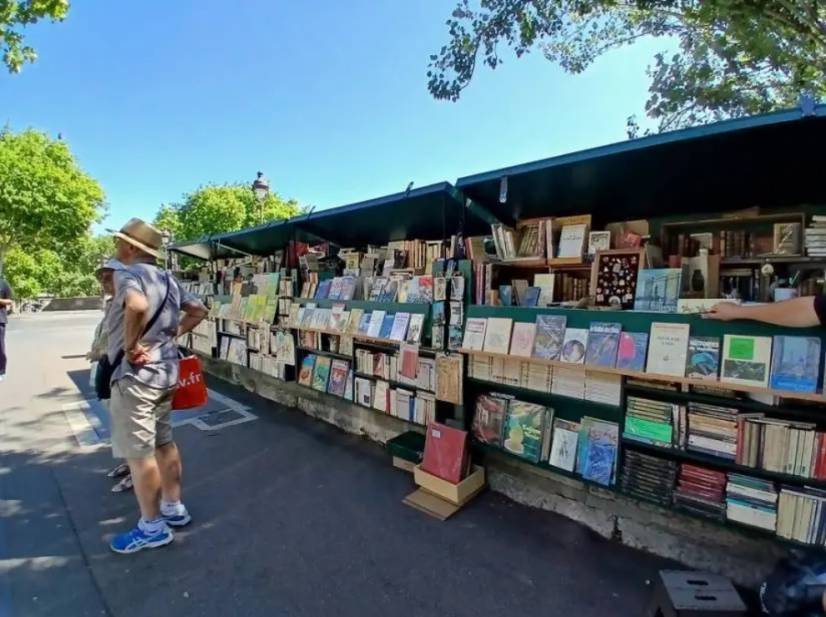

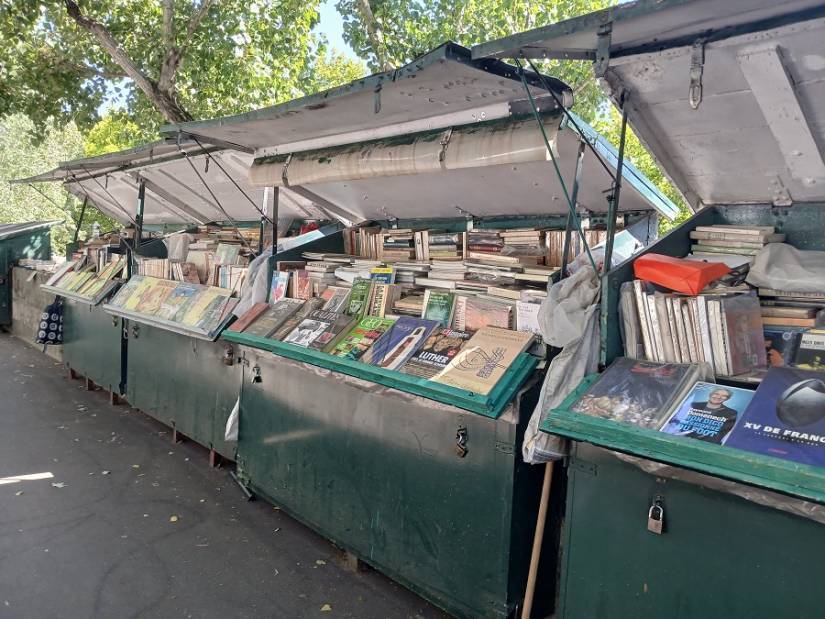

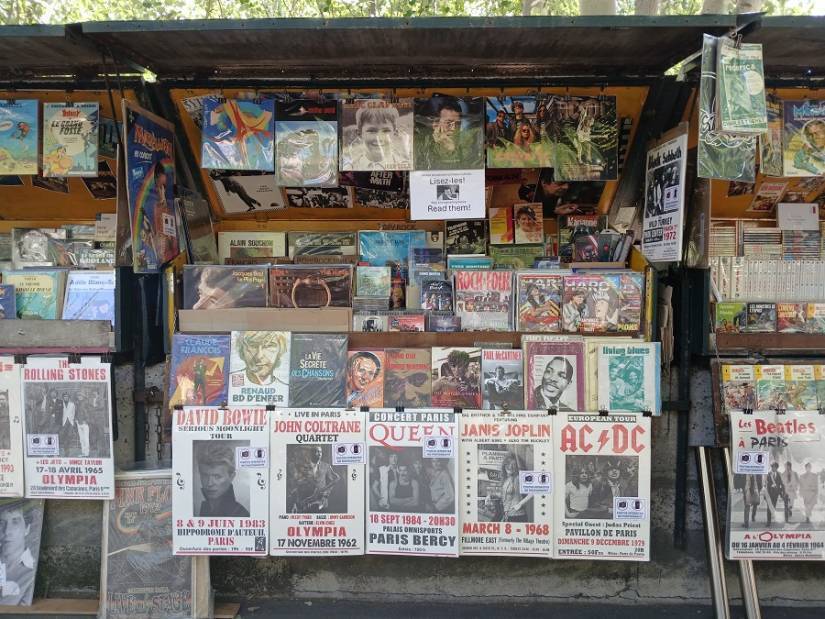

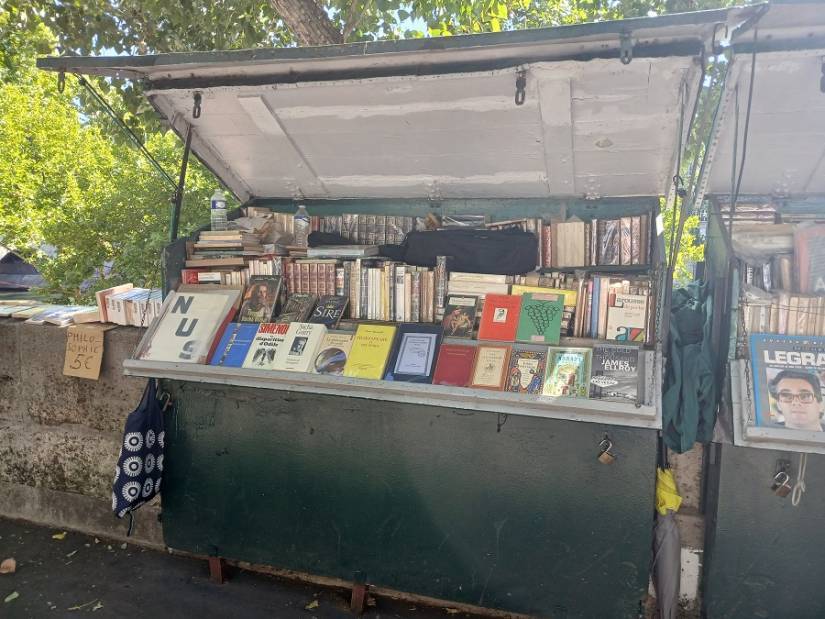

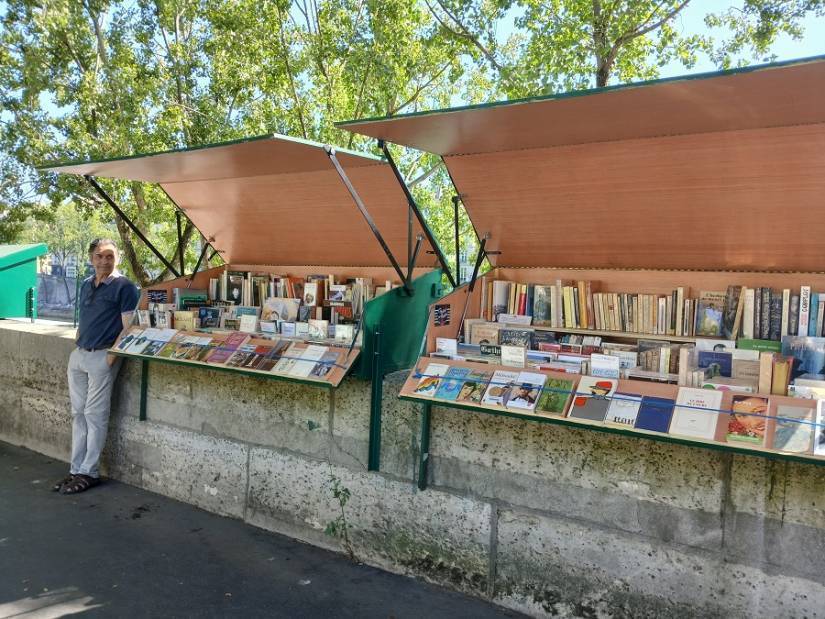

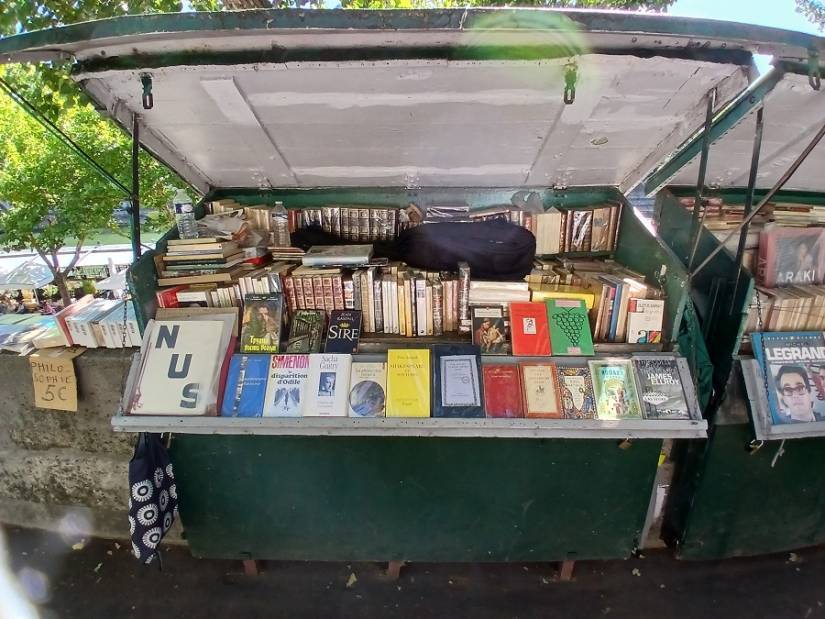

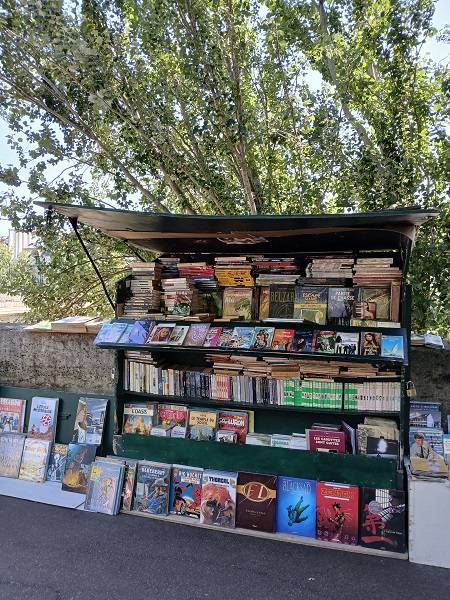

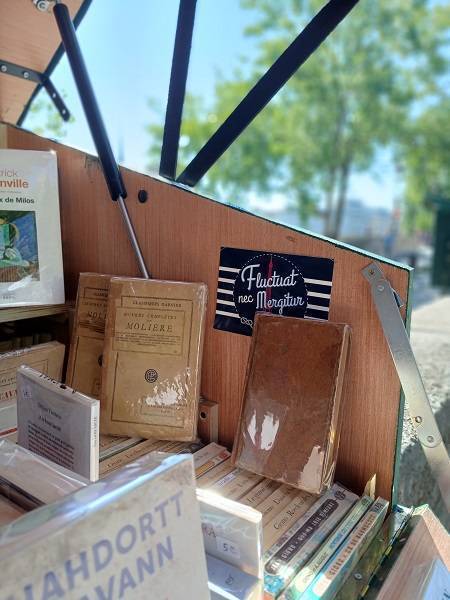

De l’art de l’espalier avec les murs à pêches à Montreuil ou le Potager du Roi à Versailles, des boîtes vertes des bouquinistes parisiens à la danse du lion asiatique au Nouvel An chinois, ces pratiques racontent une autre histoire du patrimoine : celle des gestes partagés, des savoirs portés par des femmes et des hommes engagés, et d’un lien vivant entre mémoire, création et territoire.

Un héritage vivant, enraciné dans le présent

Le patrimoine culturel immatériel se caractérise par son essence collective. Il désigne des pratiques traditionnelles, des rituels, des arts du spectacle, des fêtes, des techniques artisanales, des savoirs et des savoir-faire, ou encore des jeux qui forgent une identité collective. Il inclut aussi les instruments, objets ou espaces qui leur sont associés, comme la maison de Louis Braille, à Coupvray en Seine-et-Marne, l’inventeur du Braille. Reconnu par les communautés patrimoniales comme faisant partie de leur patrimoine culturel, il est transmis de génération en génération, sans jamais cesser d’évoluer.

Ce patrimoine, façonné par l’environnement, l’histoire et les interactions sociales, constitue un facteur essentiel de cohésion. Il procure aux communautés un sentiment d’identité et de continuité, tout en s’adaptant au monde contemporain. En Île-de-France, où les cultures s’entrelacent, cette vitalité prend des formes multiples. La DRAC Île-de-France accompagne ce mouvement vivant, en soutenant la transmission et la valorisation de ces pratiques. Les gestes des métiers d’art verriers, dont la verrerie de Soisy-sur-Ecole, en est une belle illustration en Essonne.

Une reconnaissance internationale qui engage la France

La notion de patrimoine culturel immatériel a été consacrée à l’échelle mondiale par la Convention de l’UNESCO de 2003, ratifiée par la France en 2006. Ce texte fondateur impose aux États signataires de la Convention de prendre des mesures actives pour assurer la sauvegarde de ce patrimoine. Cela implique son identification, sa documentation, sa préservation, mais aussi sa transmission, par des formes d’éducation formelle ou informelle. La communauté des jardiniers des Mûrs à pêches de Montreuil en Seine-Saint-Denis et celle du Potager du Roi dans les Yvelines soutiennent l’art de l’espalier en s’impliquant dans la sauvegarde des savoir-faire de taille d’arbres fruitiers ailleurs en Île-de-France, comme dans le Val-d’Oise et le Val-de-Marne.

La revitalisation de pratiques en déclin entre également dans ce champ. En 2016, cette mission de sauvegarde a été formellement intégrée dans le droit français à travers l’article L1 du Code du patrimoine, renforçant ainsi son statut au sein des politiques culturelles publiques.

À Montreuil, un paysage unique témoigne d’un passé horticole d’exception : les Murs à pêches, vestiges d’un système ingénieux de culture fruitière développé dès le XVIe siècle. Sur plus de 30 hectares, ces vergers enclos sont structurés par des murs de plâtre, dont la fonction n’était pas décorative, mais climatique : grâce au palissage à la loque, les pêchers y étaient cultivés en étant plaqués contre ces surfaces enduites, qui captaient et restituaient la chaleur du soleil, favorisant une maturation rapide des fruits. Ce savoir-faire, raffiné au fil des siècles, fit de Montreuil un centre horticole réputé.

Les pêches issues de ces jardins clos garnissaient les tables de Louis XIV, de la noblesse européenne et des cours étrangères. Mais l’importance du site dépasse le simple prestige gustatif : il incarne une forme rare de cohabitation entre culture agricole, maîtrise de l’espace et respect du vivant. Aujourd’hui encore, ces murs abritent une biodiversité remarquable en milieu urbain.

Ce système repose sur une technique plus large, reconnue depuis 2023 comme patrimoine culturel immatériel en France : l’art de l’espalier. Il s’agit d’un ensemble de pratiques de taille, de conduite et de formation des arbres fruitiers en deux dimensions, contre des murs ou dans l’espace du jardin. En plus de produire des fruits de qualité, il optimise l’espace, prolonge la durée de vie des arbres, et crée des formes harmonieuses. Longtemps dominant dans l’arboriculture fruitière, cet art avait été marginalisé par les méthodes industrielles, mais connaît aujourd’hui un regain d’intérêt dans les villes, les jardins partagés et les projets écologiques.

Les Murs à pêches sont désormais classés patrimoine d’intérêt régional, et leur préservation s’accompagne d’un effort de transmission de ces gestes et connaissances. À travers eux, Montreuil incarne une alliance rare entre histoire, environnement et culture vivante.

Au cœur de Versailles, dans l’écrin végétal du Potager du Roi, l’art de l’espalier se cultive avec une patience savante depuis plus de trois siècles. Ce savoir-faire délicat, inscrit depuis 2023 à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, symbolise l’alliance subtile entre rigueur horticole et poésie du geste.

Né sous le règne de Louis XIV, entre 1678 et 1683, ce jardin nourricier conçu par Jean-Baptiste de La Quintinie sur les plans de Jules Hardouin-Mansart incarne l’excellence de l’arboriculture française. Aujourd’hui classé monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Potager du Roi déploie ses 9 hectares dans une symétrie exemplaire, typique du jardin à la française, où plus de 750 variétés fruitières et potagères trouvent leur place.

Parmi les techniques emblématiques pratiquées ici, la taille en espalier illustre à merveille la maîtrise des formes et du vivant. Guidés contre des murs ou déployés en contre-espaliers, les arbres fruitiers sont formés selon des silhouettes géométriques précises, optimisant l’exposition au soleil, la qualité gustative des fruits et l’esthétique du jardin. Au-delà de la prouesse technique, c’est une philosophie du temps long qui s’exprime : respect du rythme des saisons, patience dans la croissance, dialogue constant entre l’homme et la plante. Longtemps référence absolue de l’arboriculture fruitière jusqu’au milieu du XXe siècle, cette pratique a connu un recul face aux modèles agricoles intensifs. Pourtant, elle connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, en particulier dans les villes, où elle réinvente l’intégration du végétal dans l’espace urbain. Esthétique, durable et productive, l’espalier participe à une nouvelle écologie du quotidien.

Dans le cadre du Potager du Roi, qui est aussi un lieu de formation, de recherche et d’expérimentation agroécologique, l’art de l’espalier prend tout son sens. Il y devient un outil d’apprentissage et de transmission, une source d’innovation ancrée dans la tradition, et un symbole de résilience horticole. Ressuscité dans sa dimension pédagogique et écologique, l’espalier n’est plus seulement une pratique du passé : il est une réponse élégante et nourricière aux enjeux de demain.

Un inventaire vivant, construit avec les communautés

L’un des instruments clés de cette politique est l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel, qui recense les pratiques présentes sur le territoire français. Élaboré de manière participative, cet inventaire associe directement les porteurs de tradition ou de pratique, les chercheurs et les institutions. Il ne s’agit pas d’un simple enregistrement, mais d’une reconnaissance collective. L’héliogravure, procédé qui permet le transfert d’une image sur une plaque de cuivre par l’intermédiaire de gélatine photosensible est incluse à l’inventaire national. Cette pratique est encore utilisée dans un atelier à Meudon dans les Hauts-de-Seine.

En Île-de-France, plus d’une cinquantaine de pratiques sont aujourd’hui recensées. Elles s’inscrivent dans sept grands domaines : les pratiques sociales et festives, les traditions orales, les pratiques physiques, les arts du spectacle, les jeux, les rituels et les savoir-faire artisanaux. Chaque fiche d’inventaire - consultable sur la cartographie interactive du site PCI-Lab - raconte l’histoire d’un geste, d’un évènement, d’une pratique partagée.

Le rôle structurant de la DRAC Île-de-France

Chargée de mettre en œuvre la politique culturelle de l’État dans la région, la DRAC Île-de-France joue un rôle central dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Elle veille à l’actualisation régulière de l’inventaire, en lien direct avec les communautés et les acteurs de terrain. Elle accompagne les porteurs de projets dans la constitution de leurs dossiers pour une inclusion à l’inventaire national, tout en les aidant à valoriser leurs pratiques au niveau régional.

Elle œuvre également à sensibiliser les publics franciliens, à tous les âges de la vie, aux enjeux liés à ce patrimoine vivant. Certains évènements festifs inclus à l’inventaire national sont très populaires auprès des Franciliens comme la danse du lion asiatique au Nouvel An chinois. En soutenant la transmission intergénérationnelle, elle encourage l’implication directe des détenteurs dans la sauvegarde de leurs savoirs. Elle s’attache par ailleurs à garantir la viabilité des pratiques en prenant en compte leur écosystème social, culturel et environnemental. Enfin, elle soutient les actions de recherche, de documentation et de valorisation, indispensables à la connaissance et à la reconnaissance de ces expressions culturelles.

La danse du lion est traditionnellement associée aux célébrations du Nouvel An lunaire, aussi appelé Fête du Printemps. Elle ouvre les festivités dans un éclat de sons et de couleurs, mêlant tambours, costumes flamboyants et mouvements acrobatiques. Cette danse collective, exécutée par deux interprètes dissimulés sous un costume de lion, vise à apporter chance et bonheur, tout en éloignant les mauvais esprits. Derrière son apparence spectaculaire, la danse du lion est profondément symbolique. Chaque geste, chaque saut ou clignement des yeux du lion raconte une histoire ou reprend les codes d’une légende transmise oralement. Cette pratique ancienne, née en Chine, trouve son origine dans des rituels visant à protéger les villages, conjurer les forces du mal ou saluer l’arrivée d’un nouveau cycle.

Parmi les récits les plus célèbres, celui du Nian, une créature terrifiante chassée par le bruit et la lumière, explique l’usage des pétards et des percussions. D’autres histoires évoquent un lion pacifié par un moine bouddhiste, ou encore une déesse – Kwan Yin – qui ressuscite le lion et le guide vers la voie spirituelle. À travers ces mythes, se dessinent les valeurs de protection, de transformation et d’harmonie.

En France, la danse du lion s’est imposée à Paris comme une tradition incontournable depuis les années 1980. Le 13e arrondissement, notamment autour de la Porte de Choisy et de la Porte d’Ivry – dans ce que l’on appelle le "Triangle de Choisy" – accueille les célébrations les plus emblématiques. D’autres quartiers comme Belleville et le Marais, ainsi que des villes de banlieue telles qu’Aubervilliers ou Noisy-le-Grand, participent activement à la transmission de cette tradition vivante, à la croisée du spectacle, de la mémoire et de l’identité pour en fête une grande fête populaire.

Une richesse collective en devenir

Le patrimoine culturel immatériel n’est pas un vestige : il est un espace de création et de partage, d’apprentissage, de lien social. Les traditions et savoir-faire des bouquinistes des quais de Seine illustrent bien ces caractéristiques. Le patrimoine culturel immatériel reflète une histoire sociale, culturelle, économique d’un territoire en mouvement, à la croisée de multiples influences. Des arts du récit aux danses traditionnelles, des savoir-faire anciens aux fêtes locales, il participe à construire un patrimoine commun tourné vers l’avenir, en Île-de-France. Les traditions et savoir-faire des bouquinistes des quais de Seine illustrent bien ces caractéristiques.

Préserver ce patrimoine, c’est reconnaître la diversité des expressions humaines, encourager la transmission et offrir à chacun la possibilité de s’inscrire dans un monde en partage. Grâce à l’action continue de la DRAC Île-de-France et de ses partenaires, ces pratiques continuent de nourrir notre présent et d’inspirer notre futur.

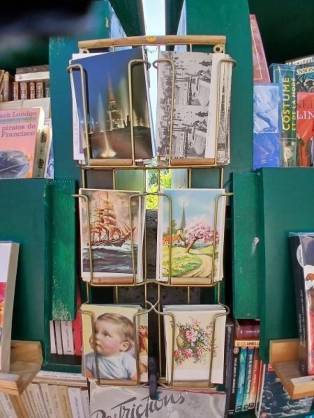

Sur les quais de la Seine, entre Notre-Dame et le Louvre, les bouquinistes sont devenus indissociables du paysage parisien. Leurs boîtes vertes, alignées sur les parapets, proposent une offre unique : livres anciens, éditions épuisées, gravures, cartes postales… On y cherche un titre rare, on y tombe par hasard sur une découverte. C’est même une expression consacrée dans le langage des amateurs : "faire les bouquinistes", c’est tenter sa chance, feuilleter, fouiller, chiner à la recherche d’un ouvrage disparu ou d’une surprise inattendue. Depuis 2023, leurs pratiques culturelles et techniques sont officiellement reconnues comme patrimoine culturel immatériel de la France. Car derrière chaque boîte, il y a un métier à part entière, qui repose sur un savoir-faire précis : constitution des stocks, restauration des livres, connaissance des éditions, sens de la présentation et maîtrise du contact humain.

Leur activité commence bien avant l’ouverture : marchés, ventes aux enchères, achats à domicile… Puis vient le choix de ce qui sera mis en avant sur les quais, dans un espace limité où chaque titre compte. La présentation doit capter l’attention, refléter la personnalité du vendeur, éveiller la curiosité du passant. Les bouquinistes exercent dans des conditions très particulières : à l’extérieur, toute l’année, soumis aux intempéries, à la pollution, au bruit. Ils ne paient pas de loyer, mais doivent respecter un règlement précis. Ce modèle économique, non lucratif, permet de proposer des ouvrages à prix accessibles, dans un esprit de partage plus que de rendement.

Leur culture du livre est souvent autodidacte, bâtie sur des années de lecture, de pratique et d’échange. Certains sont devenus des spécialistes dans un domaine : bande dessinée, poésie, sciences humaines, littérature populaire… Ils sont des repères pour les collectionneurs comme pour les lecteurs occasionnels.

Mais les bouquinistes sont aussi des figures de lien social. Ils discutent, conseillent, orientent les touristes, échangent avec les riverains, entretiennent une solidarité entre collègues. Leur métier repose autant sur la transmission que sur la vente. Ils font partie du quotidien de nombreux Parisiens, comme d’une mémoire collective du livre. Artistes, photographes, cinéastes s’en inspirent depuis longtemps. Leur présence dans l’imaginaire culturel est forte : ils incarnent un Paris cultivé, accessible, vivant. Et si leur avenir pose question dans un monde en mutation, leur rôle reste essentiel : préserver une relation humaine au livre, dans un lieu où chacun peut encore s’arrêter, feuilleter… et repartir avec plus que ce qu’il cherchait.

Une coordination nationale, un maillage

La mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO est coordonnée au niveau national par le ministère de la Culture, via le département Recherche, Valorisation et Patrimoine culturel immatériel de la Délégation à l’Inspection, la Recherche et l’Innovation (DIRI). En lien avec les DRAC, ce service assure une cohérence d’action, tout en s’appuyant sur les réalités et dynamiques régionales.

Loin d’une approche descendante, cette organisation repose sur un dialogue constant entre institutions, chercheurs, associations, collectivités et communautés patrimoniales.

L’inventaire du PCI - Cartographie francilienne

Partager la page