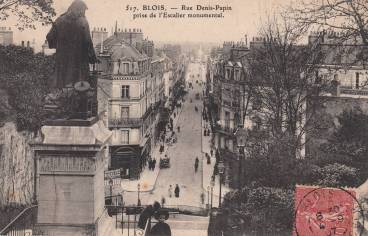

Qu’est-ce que la France ? Qu’est-ce qui fait que nous sommes une nation ? Que voulons-nous collectivement pour ce beau pays et quel regard le monde porte-t-il sur lui ? Que reste-t-il de la promesse républicaine dans un monde traversé par les crises, les replis, les colères ? Autant de questions passionnantes en filigrane des Rendez-vous de l'histoire, créés en 1998 à Blois (Centre-Val de Loire), qui se déroulent du 8 au 12 octobre.

Chaque année, pendant cinq jours, chercheurs, enseignants et grand public se rassemblent pour débattre autour d’un thème donné – cette année : « La France ? ». Il s’agit également pour ces acteurs « de réfléchir à la place et à la transmission de l’Histoire », selon Francis Chevrier, directeur de l’événement. Le ministère de la Culture figure au programme de cette 28e édition avec trois tables rondes, deux interventions de la DRAC Pays de la Loire, une série de conférences et d’ateliers pédagogiques animés par les Archives de France, ainsi que des visites de musées nationaux en réalité virtuelle au sein de l’Agora numérique.

Cette édition des Rendez-vous de l'Histoire sera l’occasion d’illustrer la politique culturelle du ministère de la Culture à travers ces trois tables rondes qui permettent de mettre en lumière plusieurs de ses enjeux stratégiques, de nourrir son ancrage territorial et de dialoguer avec de nombreux acteurs culturels.

L’économie du patrimoine : permanences ou mutations ?

Le patrimoine, en France, est un secteur économique à part entière. Il représente des milliers d’acteurs (institutions, entreprises, associations, indépendants) et d’emplois, lesquels forment un écosystème riche et complexe sur tout le territoire. Selon l’enquête « A l’écoute des visiteurs » menée par le DEPS, la sortie culturelle reste plébiscitée par les Français : en 2024, près de 67 % ont franchi la porte d’un site patrimonial. L’âge moyen des visiteurs est de 38 ans dans les musées et de 41 ans dans les monuments. Ces pratiques restent plutôt celles d’un public parisien diplômé, avec de hauts revenus. Cependant les chiffres sont en progression dans plusieurs autres catégories socio-professionnelles, notamment pour les visites de monuments chez les moins de 25 ans et les visites de musées chez les classes moyennes.

Aujourd’hui, ce secteur est confronté à de fortes évolutions : enjeu des financements publics, nouvelles logiques de consommation des visiteurs, développement de nouveaux usages numériques… Cette table ronde, intitulée « L’économie du patrimoine : permanences ou mutations ? » sera l’occasion de nous interroger sur les transformations économiques à l’œuvre, et les perspectives existantes pour créer une économie des patrimoines dynamique, innovante et durable.

Jeudi 9 octobre à 14h – Conseil départemental - Salle capitulaire

L'histoire de France à travers 200 ans de photographie

« Du daguerréotype au selfie, le bicentenaire de la photographie est une invitation à célébrer l’histoire de cet art majeur en France à travers nos collections uniques au monde, mais aussi de montrer la diversité de la création la plus contemporaine. », soulignait la Ministre en 2024, lors de son annonce de la célébration du Bicentenaire de la photographie. De septembre 2026 à septembre 2027 cet événement sera l’occasion de célébrer cette discipline sous toutes ses formes, mais aussi de soutenir les enjeux éducatifs autour de l'apprentissage, la conception et la lecture de l'image photographique.

Les Rendez-vous de l'histoire de Blois seront l’occasion de rappeler combien la photographie a nourri les représentations historiques, intimes et publiques, de ces deux cents dernières années, et de rappeler sa place unique en France : elle est tout à la fois témoignage, révélation et actrice des événements passés, et renouvelle en permanence, grâce aux nouvelles technologies et à l’arrivée de l’IA, le lien entre la réalité et sa reproduction. Une table ronde : « La photographie, une invention en France : face à l’histoire, 200 ans de photographie », sera l’occasion d’approfondir le sujet.

Jeudi 9 octobre à 16h - Château Royal de Blois – Salle des conférences

Le modèle culturel français : réalités et perspectives

Le modèle culturel français, fondé sur des politiques publiques ambitieuses, fort d’un dense réseau d’équipements culturels et d’une pluralité d’acteurs, est à l’origine de l’émergence d’une offre culturelle riche, comme en témoignent deux exemples récents. Les 15 500 bibliothèques et médiathèques en France, premier équipement culturel de proximité, viennent d’être célébrées lors d’un événement national, Biblis en Folie. Autre exemple récent : la place accordée à la culture dans les territoires ruraux. « Par son histoire et sa géographie, notre pays dans son ensemble doit une part considérable de sa culture à la France rurale. La vitalité de la culture en ruralité est un bien commun pour tous les Français et doit être reconnue et soutenue comme telle, affirmait la ministre de la Culture en juillet 2024, au moment du lancement du plan Culture et Ruralité. Pour rappel, cette initiative a été lancée pour répondre aux défis culturels spécifiques rencontrés dans les zones rurales. Il vise à susciter un nouvel élan de la vie culturelle, en favorisant l’accès pour tous à la culture, en soutenant les acteurs locaux, tout en renforçant les initiatives culturelles existantes.

Les forces du modèle culturel français actuel ? Le souci de la défense de la diversité culturelle, de la régulation numérique et du droit d’auteur, éléments indispensables au développement d'une offre culturelle riche et variée et au maintien d'un réseau substantiel de créateurs. A ce titre, le plan d’actions pour la liberté de création mis en place en décembre 2024 par la Ministre vise une meilleure application sur le terrain de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), au regard de trois enjeux : structurer la remontée des cas d’atteinte à la liberté de création d’une part, mieux informer et accompagner les artistes et professionnels de la culture d’autre part, et enfin sensibiliser et impliquer l’ensemble des parties prenantes de ces libertés.

Cette troisième table ronde, « Le modèle culturel français : état des lieux et perspectives », propose en définitive d’ouvrir un espace d’échange sur ce qu’est, aujourd’hui, le modèle culturel français.

Jeudi 10 octobre à 14h30 – Conseil départemental - Salle capitulaire

Partager la page