Tantôt source de vie indispensable à la biodiversité, tantôt source d’énergie, tantôt pan de l’économie, l’eau – douce ou de mer – joue un rôle primordial dans notre quotidien. Aujourd’hui menacée, cette ressource indispensable fait l’objet de nombreuses attentions. Cette année, les Journées européennes du Patrimoine s’intéressent aussi à des ouvrages ou des lieux qui mettent en valeur l’eau et pérennisent les activités aquatiques et maritimes.

Nouvelle-Aquitaine : le barrage de Tuilières conjugue enjeux de production et environnementaux

L’endroit n’a pas été choisi au hasard. Ici, on est au plus bas de la Dordogne, dans une zone de forte déclivité et de rapides. « On profite de cette pente qui permet de gagner en hauteur de chute. Conjuguée avec le débit, cela permet d’augmenter la puissance », explique Gérard Garigues, responsable EDF de l’usine hydroélectrique. Construit de juin 1905 à décembre 1908 par l'ingénieur Albert Claveille, le barrage de Tuilières est l’un des trois qui composent le groupement d'usines de Tuilières, avec ceux de Mauzac et Bergerac.

À l’époque, la solution retenue est celle d’un barrage mobile de 105 mètres de long, douze de hauteur et huit vannes dont quatre équipées de clapets à vérin qui permettent de réguler finement le débit, contrairement aux barrages fixes qui retiennent un certain volume d’eau. Pas de risque de débordement puisque le barrage peut évacuer jusqu’à 6 000 m3 par seconde, bien plus que les 1 965 enregistrés lors de la dernière crue de la rivière.

Ce barrage dit « au fil de l’eau » permet ainsi de produire chaque année 148 GWh soit l’équivalent de la consommation résidentielle annuelle de plus de 60 000 habitants. Cette électricité est ensuite acheminée sur le réseau de transport d’électricité à l’échelle régionale. « L’électricité ne se stocke pas, il faut donc toujours faire attention à l’équilibre entre production et consommation, souligne Gérard Garigues. L’avantage de cette énergie, c’est qu’elle est mobilisable en 5 à 10 minutes, au moment où l’on en a le plus besoin. »

L’objectif est également que cet ouvrage interfère le moins possible sur la biodiversité ambiante et sur la vie piscicole de la Dordogne, reconnue réserve mondiale biosphère par l'Unesco depuis 2012. « Le barrage est ancien mais reste à la pointe avec la prise en compte des enjeux environnementaux », poursuit Gérard Garigues. C’est pourquoi, dès sa construction, le barrage a inclus différents mécanismes pour que les poissons puissent continuer à remonter et redescendre le cours d’eau au fil de leurs migrations annuelles. D’un système d’échelle, on est progressivement arrivés, en 1989, à la construction d’un ascenseur en rive droite destiné à faciliter la montaison des poissons migrateurs. Les espèces sont attirées vers l’entrée par un débit d’attrait puis atterrissent dans une nasse qui monte à intervalles réguliers. Une fois libérés en haut, ils progressent dans une passe avant de continuer leur chemin. Cet attirail a été complété sur la rive gauche par une passe à anguille et deux passes à anguillettes, espèces qui demandent des conditions particulières pour pouvoir monter. Chaque année, près de deux cents saumons et leurs petits smolts, des centaines de silure et un millier d’ablettes ont emprunté cet ascenseur ainsi que plus de 200 000 anguilles. Pour la dévalaison, les poissons passent soit par le fond du barrage, arrêté certaines nuits pour l’occasion, soit en surface par un clapet ouvert. À Tuilières, EDF s’est associé avec l’association Migado sur le suivi des migrations de montaison grâce à un système de vidéo-contrôle permettant de comptabiliser toutes les espèces.

Les visites prévues lors des Journées du Patrimoine combineront ces deux volets production et environnemental avec une découverte de l’ascenseur à poissons mais aussi de l’atelier de maintenance mécanique.

Grand-Est : le Crot de la Doux, source d’eau potable

Grâce à cet ouvrage, la commune de Bouilly fut, au XIXe siècle, la première de l’Aube à disposer d'un réseau de distribution d'eau. Le tunnel de captation de la source du Crot de la Doux a permis de transporter, pendant plus de cent ans, une eau pure et claire, « avec 0% de nitrates », s’empresse d’ajouter Alain Hourseau, adjoint au maire de Bouilly et historien.

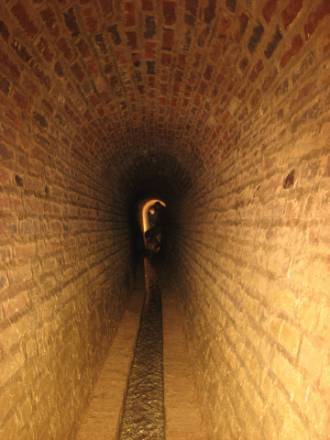

Dans la contrée du Crot de Doux, en bas de la montagne, les habitants avaient en effet repéré une excavation dans laquelle coule l’eau à certaines époques de l'année. Dès 1855, les premiers coups de pioche ont permis de découvrir le siège de la source, situé à 22 mètres de profondeur. Pour la capter, les ingénieurs ont l’idée de creuser une galerie en briques de 442 mètres de long, 1m80 de haut et un de large avec une légère pente pour aboutir à cinq mètres seulement en dessous de la surface. Un système de canalisations a été ajouté afin d’alimenter toutes les habitations. « Sauf pour quelques maisons situées en hauteur, pour lesquelles une alimentation par pompe à bras a été installée », précise Alain Hourseau. Les premières gouttes arrivent dans les logements le 21 octobre 1864, à 7 heures du soir. En tout, l’élaboration de ce système aura pris près de vingt-cinq ans. « Les travaux ont été suivis par la société d’académie de l’eau, qui représentait l’élite intellectuelle du département, et l’évêque était même venu inaugurer cette source ! », poursuit l’historien.

Pendant des décennies, la source du Crot de la Doux a comblé les besoins des ménages jusqu’aux années 80. Après diverses études, la décision fut prise de construire une station de pompage sur la ville voisine de Roncenay. L’eau de la source, elle, est restée abandonnée avant d’être intégrée dans la lagune de la station et réinjectée dans le circuit naturel.

Aujourd’hui, ce tunnel de captation, encore en bon état, est exceptionnellement ouvert et se visite pendant les Journées européennes du Patrimoine. Ce lieu du patrimoine de la région troyenne est aussi un lieu d’hibernation pour les Vespertilions de Bechstein, une espèce de chauve-souris rare qui profite de l’humidité des lieux pour s’établir ici d’octobre à mars-avril. Pour cette espèce très discrète et rare, la source du Crot de la Doux est donc l’un des sites d’hibernation le plus important de l’est de la France.

Hauts-de-France: la FRCPM, gardienne du patrimoine maritime régional

Son territoire s’étend de la frontière belge à Mers-les-Bains, dernière ville côtière avant la Normandie. La FRCPM (Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes) a pour vocation de valoriser, aux côtés d’une quarantaine d’associations, le patrimoine maritime régional. « Cela comprend bien sur les bateaux mais aussi le patrimoine bâti comme les phares, le bâti maritime comme les abris pour canot de sauvetage mais également l’immatériel comme des costumes ou les chants », explique Laureline Vallat, chargée de mission.

Dans les Hauts-de-France, ce patrimoine est riche et possède certaines particularités. « Il a été très endommagé par les deux conflits mondiaux comme à Boulogne-sur-Mer, reprend Laureline Vallat. On trouve beaucoup de plages d’échouage en Pas-de-Calais et dans la baie de Somme avec des bateaux conçus pour être posés sur le sable mais avec des durées de vie faibles. » Ce sont ces différents témoignages de l’histoire régionale et de la vie maritime que la fédération s’efforce de préserver et de faire revivre.

En 2008, le Centre Technique du Patrimoine Maritime de la Côte d'Opale a été créé sur le site d'un ancien chantier naval calaisien qui n’a pas trouvé repreneur. C’est ici que ces bateaux, toujours en bois, sont stockés et restaurés. « Ils n’ont pas tous le même statut : certains sont ici pour être préservés dans le but d’un usage muséal, d’autres appartiennent aux adhérents à qui on ouvre le chantier. On leur apporte un espace et du matériel ainsi que du conseil technique. » La FRCPM travaille par exemple depuis plusieurs années sur le dundee Lorette, voilier de plaisance traditionnel de la mer du Nord construit dans les années 30, l’un des plus anciens de la région. Le site sert également de lieu de formation, avec la volonté de transmettre aux plus jeunes ce savoir-faire en matière de construction navale traditionnelle, désormais inscrit à l’Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel du ministère de la Culture.

Habituellement fermé au public, ce lieu curieux ouvrira ses portes pour les Journées du Patrimoine, dont le thème rejoint les activités quotidiennes de la fédération. « La construction navale est la plus durable et la construction en bois la plus écologique car on fait attention à travailler avec du matériel local et en utilisant les produits les moins polluants possibles », constate Laureline Vallat. Pour l’occasion, les bateaux en restauration y seront présentés par les artisans du chantier et des bénévoles impliqués ainsi qu’une exposition sur deux types de bateaux que sont dundees et flobards. Un zoom sera fait sur le phare de Walde, seul phare métallique de la région et difficile d’accès. Enfin deux canots de sauvetage de deux époques différentes seront exposés, avec les explications d’anciens sauveteurs bénévoles.

Partager la page