Aline Magnien, Conservatrice générale du Patrimoine, dirige le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, situé dans les communs du château de Champs-sur-Marne. Vingt-trois scientifiques, ingénieurs et docteurs pour la plupart, y étudient les matériaux des œuvres et des architectures, originaux comme issus des campagnes de restaurations : les grottes ornées, le vitrail, le métal, le béton, la peinture murale, la pierre, le bois, le textile, la microbiologie… Leur mission est d’apporter une assistance scientifique et technique aux architectes, aux conservateurs et restaurateurs, sur le terrain, et de mener en parallèle ou de piloter des recherches destinées à approfondir cette expertise.

Taux élevé de CO², amplitudes thermiques, tempêtes, inondations…

« Les difficultés et les risques liés au réchauffement climatique sont de plus en plus sensibles, pour la conservation du patrimoine, nous dit Aline Magnien. On les identifie progressivement.

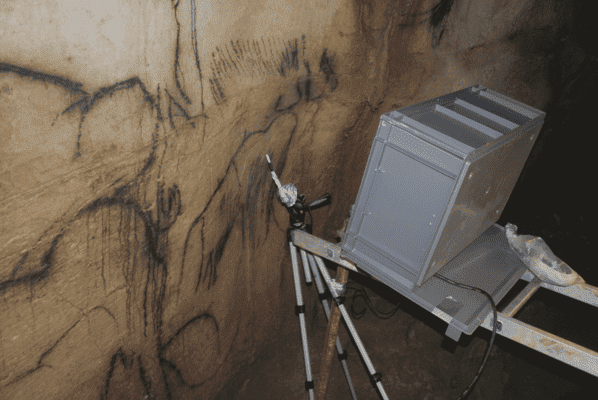

« Beaucoup de grottes ornées, par exemple, sont touchées par une augmentation générale du taux de CO², qui semble bien être un effet du réchauffement. S’il augmente encore, non seulement les hommes ne pourront plus s’y rendre, car c’est trop dangereux, mais des phénomènes de calcification sur les parois peuvent se produire et faire disparaître de notre vue, ni plus ni moins, le patrimoine pariétal !

« Certains bâtiments sont très sensibles aux amplitudes renforcées des températures. La chapelle de Ronchamp, par exemple, œuvre de Le Corbusier, dont la lame sud est très exposée au froid durant la nuit à certaines périodes de l’année, et à des ensoleillements violents le jour en été, mais aussi en hiver ou à la demi-saison. Les matériaux, soumis à des coefficients de dilatation très irréguliers, finissent par craquer.

« Du côté des matériaux, on observe aussi, dans certaines régions, que l’augmentation du taux de CO² accélère la carbonatation des bétons et par conséquent la corrosion des armatures…

« Et puis il y a les intempéries et les inondations, beaucoup plus violentes probablement qu’il y a quelques années. Ainsi, la chute de la rosace de la cathédrale de Soissons à la suite de la tempête en 2017, ou les inondations du Loing, à Montargis en 2016, qui ont été une catastrophe pour les réserves du musée Girodet : les tableaux flottaient sur l’eau, c’était une vision apocalyptique. Mon collègue, Faisl Bousta, qui dirige le pôle microbiologie au LRMH avait été appelé immédiatement, car la grande question dans ces cas-là est surtout de ne pas empirer les choses et d’empêcher les microorganismes de se développer d’une manière anarchique en contrôlant le climat.

Des scientifiques en constantes recherches

« Nous luttons autant que nous le pouvons, contre les causes des altérations, précise Aline Magnien, en développant néanmoins les techniques les moins invasives, et des solutions aussi neutres que possible, afin de ne pas altérer les bâtiments, ni les objets, ni l’environnement.

« Par exemple, pour traiter les infections microbiologiques, qui enlaidissent les objets, qui peuvent à terme les altérer et dont on souhaite se débarrasser, on évite les produits chimiques en travaillant avec des UV-C, une gamme de rayons UV qui a une action destructrice sur tout ce qui est bactérien. Des recherches récentes réalisées par le LRMH ont montré l’effet des UV-C sur les microorganismes chlorophylliens. On traite ainsi les algues dans les grottes ornées, les cryptes, sur les murs humides des églises, ou sur les objets inorganiques.

« Pour limiter l’impact chimique sur l’environnement, on utilise parfois des huiles essentielles à la place des produits chimiques classiques. On installe aussi des vitrines équipées de membrane en polymère poreux qui permettent de réguler l’humidité et de mieux conserver les objets sans produits chimiques et avec un très petit apport en électricité .

« Nous pouvons aussi, comme au judo, nous appuyer sur les forces de la nature elle-même. Il y a ainsi des bactéries qui produisent de la calcite. Nous les utilisons pour « biominéraliser », c’est-à-dire reconstituer une couche minérale pour réparer et protéger certaines pierres, sur des porches, par exemple, très abimés. Ici, la nature est mise au travail pour aider à préserver le patrimoine !

« Dans un autre domaine, nous avons mené un gros programme de recherche sur la question des surfactants de la terre crue, dans le cadre en particulier, mais pas seulement, de la récupération des terres du grand Paris afin d’en faciliter la tenue.

« Enfin, de façon plus large nous suivons le programme Copernicus afin d’essayer d’en tirer des éléments utilisables pour la surveillance du climat et de l’atmosphère, à l’échelle des lieux et des bâtiments, qui puissent nous aider dans leur conservation.

Vers une plus grande tolérance des effets de la nature sur le patrimoine

« D’une manière générale, notre raisonnement, en matière de restauration et de conservation, aboutit fatalement à lutter contre la nature. La nature est ce qu’il faut tenir à l’écart, parce qu’elle menace le patrimoine, quand elle « reprend ses droits ».

Toutefois, sans aller jusqu’à laisser le Louvre prendre l’aspect du temple d’Angkor, on devrait pouvoir tolérer un peu plus sa présence et changer de paradigme. Par exemple, conserver une couche de lichen sur un bâtiment ancien peut se justifier esthétiquement, quand sa couleur dorée enrichit l’aspect général d’une façade de pierres. Elle se justifie aussi scientifiquement, parce que son éradication laissera la place à de nouveaux lichens plus agressifs et plus forts qui causeront plus de dégâts. Sur cet aspect la majorité des études scientifiques a montré sans aucune ambiguïté l’impact négatif et destructeur de la présence des lichens sur les monuments historiques et particulièrement les lichens qui s’incrustent dans la pierre. Il faut donc adapter à chaque cas la solution choisie et développer de nouveaux axes de réflexion sur ce qui est tolérable du point de vue visuel et du point de vue de la conservation.

« D’autres techniques existent pour lier patrimoine et développement durable, comme le soft capping (arases végétalisées), qui nous vient d’Angleterre, et consiste à implanter des végétaux, choisis pour leur type de racines qui enveloppent la pierre au lieu de la détruire, sur les zones archéologiques, les ruines, les murs. On évite ainsi l’association de matériaux différents, pathogène souvent, comme une couverture de ciment sur de la pierre. Le Centre des Monuments Nationaux s’est intéressé à cette technique, qu’on trouve aujourd’hui au château de Coucy, et mutatis mutandis, à l’abbaye de Beauport…

Des incompatibilités parfois insurmontables

« Malheureusement, le souci de protéger la biodiversité peut aussi aller contre la conservation du patrimoine. Je pense à la présence de certaines espèces et en particulier des chauves-souris, espèce protégée, dans les grottes et dans certains monuments. Ce peut être vraiment un problème. Les déjections des chauves-souris sont constituées d’éléments chimiques extrêmement corrosifs dont les gravures rupestres et tous les vestiges archéologiques peuvent souffrir jusqu’à disparaître. Gérer la cohabitation s’avère parfois très compliqué.

« La grotte Cosquer, par ailleurs, va disparaître de façon presque inéluctable avec la montée des eaux de la Méditerranée. Que faire ? Déposer et sortir les gravures est extrêmement difficile car l’accès à la grotte est très compliqué. Pratiquer une nouvelle ouverture depuis la surface ne l’est pas moins mais pourrait être envisagé, le cas échéant. Déjà, à certaines périodes de l’année, le niveau des plans d’eau dans la grotte atteint celui du niveau de la Méditerranée. Alors un double a été construit, et l’on constitue une documentation la plus complète possible, en relevant tout ce que la grotte peut nous apprendre… »

Partager la page