La mesure de l'empreinte carbone, priorité du ministère de la Culture

L'étude sur l'empreinte carbone de la création artistique a été initiée par la direction générale de la création artistique conformément aux objectifs fixés par le guide d’orientation et d’inspiration du ministère de la Culture.

Sa mise en œuvre a été réalisée par le cabinet PwC (Price Waterhouse Coopers) avec l’aide du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS-DOC) du ministère de la Culture.

Cette évaluation s’appuie sur les données récoltées dans le cadre de la démarche de référentiels carbone qui visait à accompagner les structures subventionnées par la direction générale de la création artistique (DGCA) dans la mesure et la réduction de leur empreinte.

Une démarche collective

Elle s’est appuyée sur les associations professionnelles de 11 labels ainsi que sur 5 réseaux de la création (dont les équipes artistiques et les festivals).

Cette démarche a permis :

- De former les équipes aux enjeux énergie-climat et aux principales actions de réduction de l’empreinte carbone (écoconception, mobilité durable, énergie) ;

- De réaliser le bilan carbone© d’un échantillon représentatif de structures : plus de 100 bilans carbone© ont été réalisés dans le cadre de ces démarches ;

- De construire collectivement un plan d’action pour chaque réseau, afin de définir les leviers de réduction des émissions, les conditions de mise en œuvre à l’échelle collective, les bonnes pratiques.

Le saviez-vous ?

Réunis au sein du collectif 17h25, le Théâtre du Châtelet, le festival d'Aix-en-Provence, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Lyon et le Théâtre de la Monnaie travaillent à standardiser les châssis de décors pour ne plus avoir à les transporter lors des tournées.

Les résultats : une empreinte conséquente et des marges de manœuvre

L’étude sur l’impact carbone du secteur de la création artistique livre deux grandes informations présentées ci dessous.

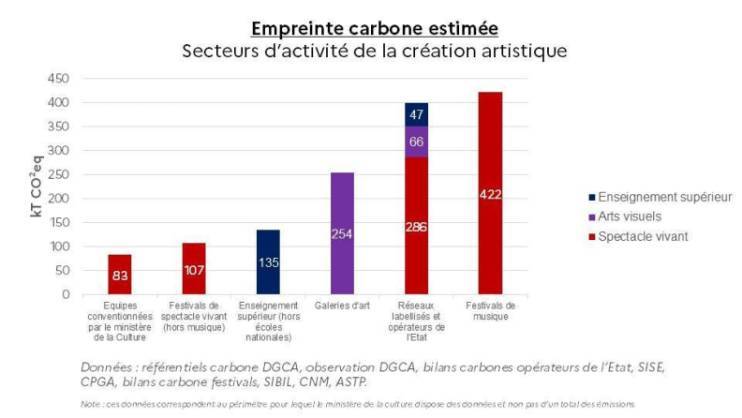

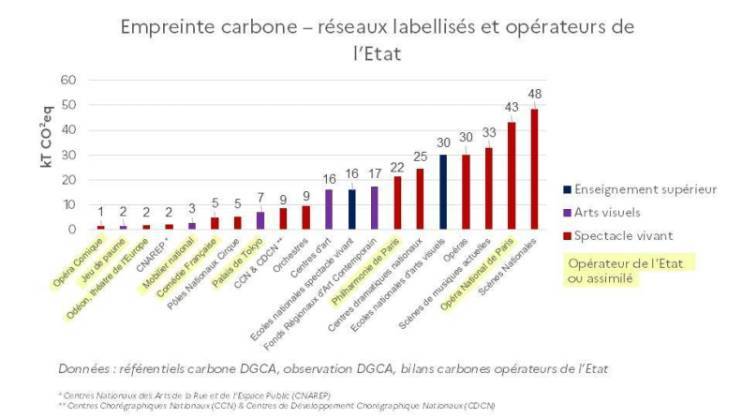

- Les émissions de GES du secteur de la création artistique subventionnée sont évaluées avec précision à 400 kilotonnes de CO²e par an, soit 5% du total des émissions totales du secteur de la création artistique (spectacle vivant, arts visuels et enseignement supérieur de la création artistique). Dans le graphique ci dessus, ces émissions sont mises en regard des émissions d'autres secteurs comme les galeries d'art (254 kilotonnes de CO²e) ou les festival de musique (422 kilotonnes de CO²e). Un dernier graphique présente les émissions des opérateurs de l'Etat ainsi que les émissions des réseaux labellisés de la création artistique.

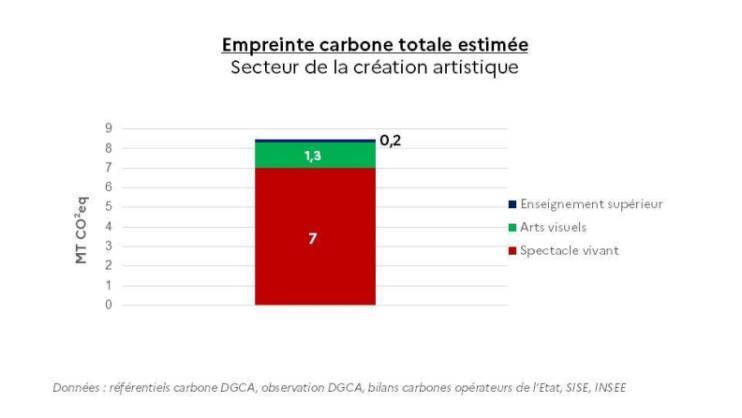

- Grâce à une extrapolation de ces premières données, l’empreinte carbone de l’ensemble du secteur de la création artistique est estimée à 8,5 millions de tonnes de CO²e par an, soit 1,3% du total de l’empreinte de la France. A titre de comparaison, la part du transport aérien intérieur s’élève à 0,7%, celle du numérique à 4,4% et celle tourisme à 15%. Le graphique ci dessus montre le découpage selon les secteurs : 0,2 mégatonnes (ou million de tonnes) pour l'enseignement supérieur de la création, 1,3 mégatonnes pour les arts visuels et 7 mégatonnes pour le spectacle vivant.

Le saviez-vous ?

En 2025, les décors du festival d'Avignon et du festival d'Avignon Off prennent le train. Pour les spectacles du Off, la démarche concerne 150 spectacles et représentera 23 containers pour 1 650 m3. Pour le festival d'Avignon, c'est deux spectacles qui arriveront grâce au ferroutage : les décors du Soulier de satin, par la Comédie-Française, et des Incrédules, par l’Opéra de Nancy.

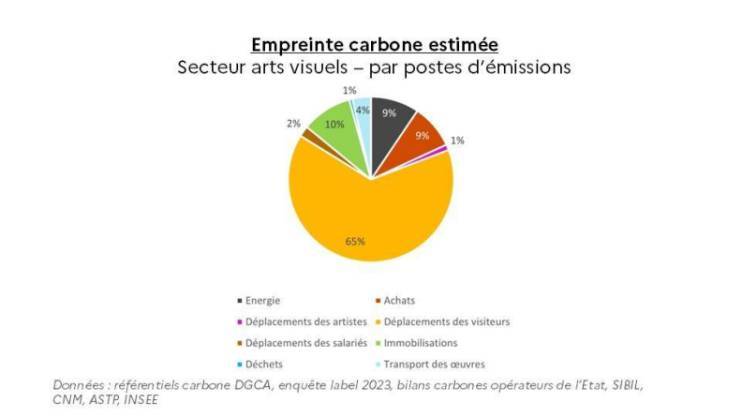

L'empreinte moyenne du spectacle vivant et des arts visuels

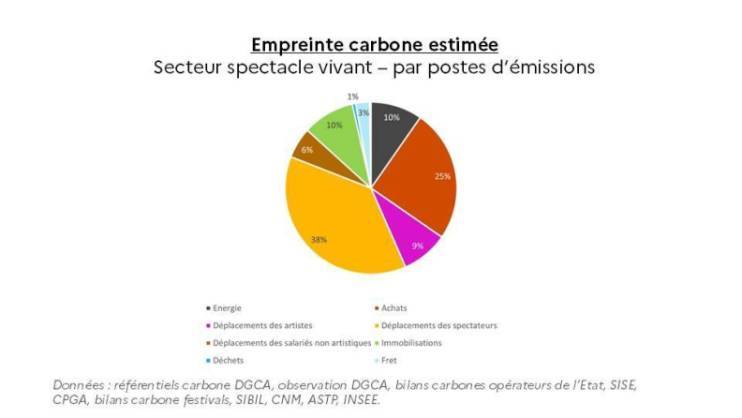

L’étude permet également de connaître les postes d’émissions majoritaires du spectacle vivant et des arts visuels. Les graphiques présentés ci dessus présentent les émissions des secteurs du spectacle vivant et des arts visuels par postes d'émission, c'est à dire par catégorie d'activité.

Spectacle vivant

- La mobilité des spectateurs est le premier poste d’émission (38% des émissions du secteur, soit un niveau bien inférieur à ce qui était escompté).

- Les achats constituent le second poste : la part des achats de biens et services - notamment décors, costumes et accessoires - est de 25% ; celle des achats amortissables (véhicules, bâtiments, machines et équipements) de 10%.

Le saviez-vous ?

Les professionnels de la scénographie se sont réunis au sein du collectif Augures Lab Scénogrrrraphie pour réfléchir collectivement à l’avenir de la scénographie et ont notamment développé la plateforme « écothèque » pour partager leurs recherches.

Arts visuels

- La mobilité des visiteurs est le poste d’émission majoritaire (65%) mais les achats ne sont pas négligeables (19% au total).

Le saviez-vous ?

De nombreuses ressourceries culturelles, réunies au sein du RESSAC, valorisent les productions en fin de vie pour les réemployer ou les recycler.

Et après ?

Une synthèse des résultats sur le spectacle vivant de cette étude a été rendue publique le 7 juillet à Avignon, à l’occasion du Festival. Les résultats détaillés sur les arts visuels et l’enseignement supérieur seront présentés à la rentrée 2025. L’ensemble de l’étude sera publiée sur le site du ministère de la Culture à l’automne 2025.

Les résultats de cette étude feront l’objet d’une publication dans la 3e Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), afin d’identifier les leviers de réduction de l’empreinte carbone au niveau national et d’inscrire le secteur de la création artistique dans une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone compatible avec l’objectif européen de neutralité carbone à horizon 2050.

Ils permettront d’affiner les politiques publiques en faveur de la transformation écologique de la création artistique et d’optimiser tous les leviers de réduction des émissions de GES.

Cette étude s’inscrit dans la continuité du plan d’action pour la transformation écologique de la création artistique qui est un axe spécifique du plan « Mieux produire, mieux diffuser » de la direction générale de la création artistique.

Retrouvez l'ensemble des mesures pour la transformation écologique de la création artistique sur la page dédiée.

Partager la page