Les huit expositions impressionnistes (1874-1886)

En 1874, un groupe de peintres, de graveurs et de sculpteurs dissidents décident d’exposer leurs œuvres en dehors des circuits officiels. À cette occasion, le mot impressionnisme est inventé, par dérision. Nous vous proposons un retour aux sources de ce mouvement complexe et multiforme, à travers l’étude des tenants et aboutissants de chacune des huit expositions qui s’échelonnèrent de 1874 à 1886.

Se faire connaître et vendre

En 1874, un groupe de peintres, de graveurs et de sculpteurs dissidents décident d’exposer leurs œuvres en marge des circuits officiels. À cette occasion, le mot impressionnisme est inventé, par dérision.

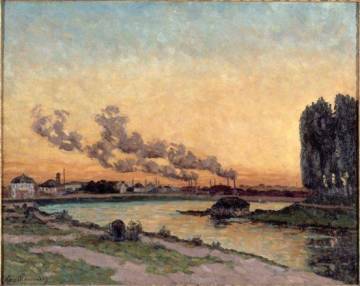

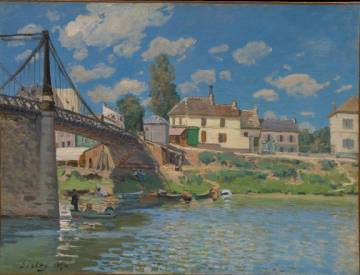

S’il se cristallise en 1874, ce mouvement s’est développé depuis le milieu des années 1860. Il s’inscrit dans une volonté d’observation de la nature initiée par Corot, Courbet, Daubigny, Jongkind et Boudin. L’apparente spontanéité des œuvres de ces artistes va à l’encontre de la tradition classique, intemporelle. Ces œuvres sont donc régulièrement refusées par le jury de la grande exposition annuelle, le Salon. De plus, le commerce d’art contemporain subit alors les effets de la grande déflation. L’objectif des sécessionnistes devient prioritairement financier : montrer ses œuvres pour se faire connaître et vendre. Les impressionnistes, et leur marchand Durand-Ruel, mettent en œuvre une stratégie entièrement nouvelle (expositions indépendantes, publicité agressive…) dont s’inspirera le commerce d’art du vingtième siècle.

Cinquante-huit artistes

La dimension stylistique, vivement attaquée par la presse, passe au second plan. La preuve en est que cinquante-huit artistes, dont certains fort peu impressionnistes, participent à l’une ou l’autre des expositions organisées entre 1874 et 1886. Et parmi ceux qui incarnent l’impressionnisme, seul Pissarro participe à la totalité des expositions. Morisot et Degas sont présents à sept, mais Monet à cinq seulement, Renoir et Sisley à quatre. Manet, Van Gogh ou Lautrec, dont les noms sont souvent associés à ce mouvement, n’ont jamais exposé avec les impressionnistes, contrairement à Seurat, à Gauguin ou au symboliste Redon. Arrivée tard dans le groupe, Cassatt s’impose immédiatement comme l’un de ses membres les plus actifs. Si le nom de Guillaumin n’a pas été totalement oublié, celui de Rouart, qui est non seulement un fidèle exposant, mais aussi un important soutien financier pour le groupe, a été éclipsé. Quant à Béliard, Piette ou Vignon, leurs œuvres sont devenues aussi rares que leurs noms oubliés. *

Une production variée

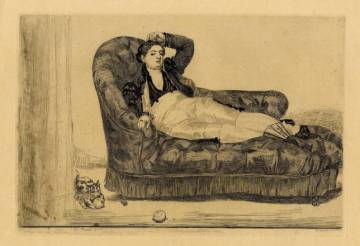

Autre paradoxe, impressionnisme est généralement synonyme de peinture. Pourtant, lors de ces expositions sont présentés dessins, éventails, sculptures, céramiques et surtout estampes. C’est dans ce dernier domaine que les impressionnistes se montrent sans doute les plus novateurs.

Rôle de la presse

La presse, qui est alors à son apogée, développe des campagnes, savamment orchestrées, de dénigrement systématique de ces francs-tireurs de l’art. Quelques gens de lettres, tels Zola, Huysmans, Mallarmé ou Laforgue, prennent la défense de l’impressionnisme, mais ils sont alors des auteurs encore confidentiels et leur action, notamment pour ce qui concerne Zola et Huysmans, n’est pas toujours dénuée d’ambiguïtés.

Impressionnistes, impressionnalistes, réalistes, naturalistes, indépendants, intransigeants

Le nom du groupe, aujourd’hui si populaire, relève également du paradoxe. Le mot impressionnisme est inventé en 1874 pour dénigrer ses représentants. Néanmoins, Renoir essaie de le faire adopter par ses camarades, mais Degas le refuse, lui préférant le mot indépendant. Les critiques parlent alors d’impressionnalisme. Les autres peintres les appellent intransigeants.

Dissensions

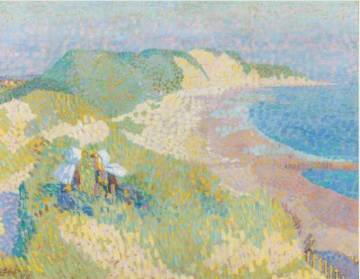

Ces divergences témoignent des dissensions internes qui, tout autant que les attaques de la presse, minent le groupe. Deux tendances s’opposent. L’une, représentée par Caillebotte, cherche à figer l’impressionnisme dans une esthétique assez bien définie, illustrée par Monet, Pissarro, Renoir et Sisley. Cette tendance domine lors de l’exposition de 1882. Mais elle en est le chant du cygne, car même les impressionnistes les plus orthodoxes refusent l’enfermement induit par une telle démarche. L’autre parti, soutenu par Degas et par Pissarro, encourage les jeunes artistes et les nouvelles formes d’expression. Il paraît moins cohérent et plus risqué, car il donne du groupe une image complexe. Pourtant, il lui apporte une dynamique inégalée. Cette tendance triomphe lors de l’exposition de 1886 qui, si elle clôt l’aventure, ouvre sur de nouveaux territoires.

Prolongements en France...

L’impressionnisme ne prend pas fin avec cette ultime exposition. Les premières séries de Monet ne verront le jour qu’au début des années 1890 (« Meules », « Cathédrales de Rouen »). La plupart des impressionnistes ont encore de longues, voire de très longues, années à vivre. Au début du vingtième siècle, la reconnaissance sera au rendez-vous, et pas uniquement en France. Si l’impressionniste s’officialise alors, il n’en aura pas moins favorisé la naissance de divers salons (Indépendants en 1884, Société nationale des Beaux-Arts en 1890, les Cent en 1894, Automne en 1903…). Sans parler des salons qui ont connu une existence plus éphémères, souvent spécialisés, tel le Salon des Cent qui, de 1894 à 1900, sera un lieu de promotion des arts graphiques et de l’Art nouveau, ou le Salon Rose Croix (1892-1897), éminemment symboliste.

... et à l'étranger.

Le mouvement d’émancipation se répand également à l’étranger.

En 1882, en Norvège, est organisée la première exposition indépendante d’Automne, avec un jury composé uniquement d’artistes dissidents. La même année, au Danemark, sont créées les Ecoles libres d’études artistiques. En Finlande, l’Association des artistes finlandais organise une exposition indépendante de l’officielle Société des beaux-arts de Finlande.

En 1883, une pétition signée de soixante-deux artistes danois remet en question le pouvoir de l’Académie royale de Charlottenborg. La même année, vingt artistes belges (Ensor, Khnopff, Van Rysselberghe…) rejetés par le monde officiel, fondent le Cercle des XX dont le Salon annuel contribuera, pendant dix ans, à faire connaître les avant-gardes. À partir de 1894, le Salon de la Libre Esthétique prend le relais.

En 1885, les artistes Suédois partisans du plein air réclament une réforme. Leur demande est rejetée. Ils créent en 1886 l’Association des artistes indépendants.

En 1891, en Finlande, la rébellion contre la Société d’Art, dominante, prend la forme d’une exposition réunissant des artistes refusés. En 1891 toujours, l’académie royale de Charlottenborg continuant de refuser les œuvres d’artistes femmes, Marie Krøyer est l’une des premières femmes à rejoindre « Den Frie Udstilling » (l’Exposition libre).

Le mouvement s’accélère et gagne les pays germaniques où se produisent les différentes Sécessions : Munich (1892), Vienne (1897), Berlin (1898). En 1896, une Académie féminine est inaugurée à Stockholm. En 1898, la fondation du « Monde de l’art » (Mir iskousstva) réunit artistes Russes et Finlandais d’avant-garde (Bakst, Edelfelt, Gallen-Kallela, Serov…).

La rébellion contre les académies touche aussi les Etats-Unis. En 1898, The Ten American Artists quittent la Society of American Artists parce que celle-ci refuse leur allégeance à l’impressionnisme. Au nombre de ces peintres, il y a Julian Alden Weir, qui est en relations avec Cassatt depuis les années 1870. Cassatt lui avait confié : « Vous savez combien il est difficile de lancer quelque chose comme une exposition indépendante entre artistes français ». Weir tire profit de l’expérience française et de ses faiblesses. En dépit de styles différents, The Ten American Artists font preuve d’une totale cohésion.

Ainsi, les modes d’expression les plus divers peuvent s’exposer et se faire connaître. Les mouvements qui se succèdent avec une étonnante rapidité au début du vingtième siècle (fauvisme, abstraction…) s’inspirent de la volonté de renouvellement initiée par l’impressionnisme, même lorsqu’ils semblent s’opposer à celui-ci (cubisme).

Partager la page