Recenser, croiser, localiser. C’est autour de cette triple action que s’articule la démarche de cartographie des risques environnementaux engagée par le ministère. L’idée : représenter spatialement les données relatives aux principaux aléas environnementaux — recul du trait de côte, épisodes de chaleur extrême, inondations — tout en localisant précisément les secteurs culturels exposés.

Ce travail permet d’identifier les zones vulnérables, d’évaluer les niveaux de risques et de prioriser les actions sur le terrain. Une cartographie qui ne se contente pas de dresser un état des lieux, mais qui oriente directement les stratégies d’adaptation.

À ces risques environnementaux s’ajoutent par ailleurs des effets significatifs sur les structures : des phénomènes tels que la sismicité, le retrait-gonflement des argiles ou les submersions marines entraînent la dégradation des infrastructures, la transformation des usages, ainsi qu’une fragilisation des réseaux logistiques et organisationnels. Autant de facteurs qui accentuent la vulnérabilité des sites et activités culturels (lieux clos ou de plein air).

Face à ces enjeux, le mot d’ordre est clair : anticiper. Cela implique une approche proactive fondée sur une connaissance fine des vulnérabilités. La cartographie devient ainsi un outil stratégique, indispensable à l’élaboration de dispositifs tels que :

- les plans de continuité d’activité (PCA) : documents qui définissent comment une institution peut maintenir ou reprendre rapidement ses missions essentielles en cas de crise (inondation, incendie, panne électrique, etc.) ;

- les plans de sauvegarde des biens culturels (PSBC) : procédures destinées à protéger et à mettre en sécurité les œuvres, archives ou objets patrimoniaux face à un risque imminent ;

- l’adaptation des stratégies d’intervention : organisation et ajustement des moyens humains, techniques et logistiques pour intervenir efficacement dans les situations d’urgence propres à chaque institution culturelle.

Un enjeu fort du ministère de la Culture

Dans le cadre du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), la protection et l’adaptation de notre patrimoine naturel et culturel face aux effets du dérèglement climatique s’affirment comme une priorité. C’est dans ce contexte que, dès 2025, une dynamique est engagée pour rapprocher les données relatives aux risques environnementaux de celles liées aux activités culturelles. Une cartographie nationale, élaborée par le ministère de la Transition écologique (MTE), est déclinée au niveau régional par les services de l’État en charge de l’environnement. Sur le terrain, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) coopèrent étroitement avec ces services pour croiser les données cartographiques.

Dans le même temps, le ministère publie un bilan des sinistres survenus entre 2013 et 2023. Ce document permet de mieux comprendre les types d’événements qui affectent les biens patrimoniaux et d’orienter les actions de prévention. Dans cette dynamique, un système d’information patrimonial intégrant les enjeux environnementaux est en cours de développement. Basé sur un outil cartographique performant et un atlas des patrimoines actualisé, il offrira aux propriétaires et aux maîtres d’œuvre un véritable appui pour affiner leurs diagnostics et sécuriser leurs projets de travaux.

Le Guide d’orientation et d’inspiration pour la transition écologique de la culture complète cette ambition. Il prône une cartographie à plus large spectre, intégrant les risques climatiques, environnementaux, ainsi que les données cartographiques. Il insiste également sur un levier majeur : la capacité à croiser les données pour outiller de manière performante le secteur culturel.

Cartographie des risques environnementaux en Normandie : un exemple concret

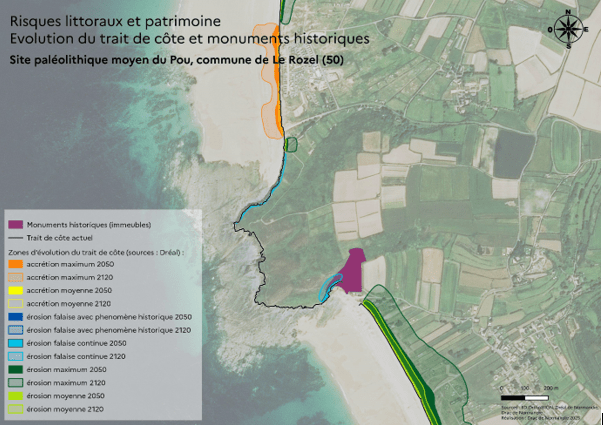

Dans le prolongement de l’orientation nationale portée par le ministère de la Culture, visant à croiser les données environnementales et patrimoniales, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Normandie a lancé en 2025 un projet pilote innovant d’élaboration d’un système d’information géographique. Ce projet vise à croiser les données environnementales, notamment celles relatives au recul et à l’évolution du trait de côte ainsi qu’aux risques de submersion marine, avec les inventaires patrimoniaux. En s’appuyant sur les données environnementales déjà disponibles au niveau régional, la DRAC y intègre également ses propres bases.

Ce projet illustre la collaboration entre le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique, qui travaillent ensemble au niveau local pour mettre en commun leurs données et expertises. Les cartes produites permettent ainsi de repérer plus précisément les patrimoines vulnérables, notamment dans les zones côtières menacées par l’érosion et la montée des eaux.

Cet outil constitue un support opérationnel précieux pour orienter les priorités en matière de préservation, de sauvegarde et de restauration. Il favorise également une meilleure sensibilisation des services de l’État aux risques à moyen et long terme. Par la suite, cette démarche collaborative pourrait être étendue et approfondie en partenariat avec les collectivités territoriales et d’autres acteurs locaux, renforçant ainsi la gestion concertée des risques sur le territoire normand.

Géorisques : un outil transversal à disposition de tous

Dans cette montée en puissance des outils de prévention, la plateforme Géorisques tient une place centrale. Véritable carte interactive des risques naturels et technologiques, elle met à disposition des données actualisées, accessibles et lisibles.

En centralisant ces informations, elle permet aux acteurs culturels de :

- comprendre les vulnérabilités territoriales ;

- éclairer leurs stratégies d’adaptation ;

- ajuster leurs plans de sauvegarde en fonction des risques identifiés.

Accessible à tous, Géorisques est conçue pour être pleinement investie par les professionnels de la culture : porteurs de projets culturels, gestionnaires patrimoniaux et les collectivités.

Face au défi du dérèglement climatique, la culture s’organise, se dote d’outils, et trace, à l’échelle du territoire, les lignes d’une adaptation concrète et éclairée.

Partager la page