« À nous désormais de faire vivre et de transmettre cette culture qui élève, qui éduque, qui structure ». A travers ces mots, prononcés lors du lancement du cinquantenaire de l’Année Malraux, vendredi 14 novembre, la ministre de la Culture a souligné l’ambition de la célébration de la disparition d’André Malraux : raviver, aux yeux de tous les Français, et notamment des jeunes générations, l'actualité de la figure multiforme de l’auteur de L’Espoir et du Musée imaginaire, tour à tour grand résistant, écrivain renommé et ministre visionnaire.

« Car l’héritage laissé par cette personnalité hors du commun demeure d’une actualité brûlante », a poursuivi la Ministre, y voyant « un engagement à continuer à faire vivre une idée exigeante de la culture ». « La culture, a précisé Céline Malraux, présidente de la Commission nationale pour le Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux, ne s’acquiert pas, elle se conquiert », reprenant comme un fil rouge une formule célèbre de l’écrivain. La présidente du Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux nous livre son éclairage sur ces célébrations.

Quels sont, selon vous, les enjeux majeurs de ce Cinquantenaire ?

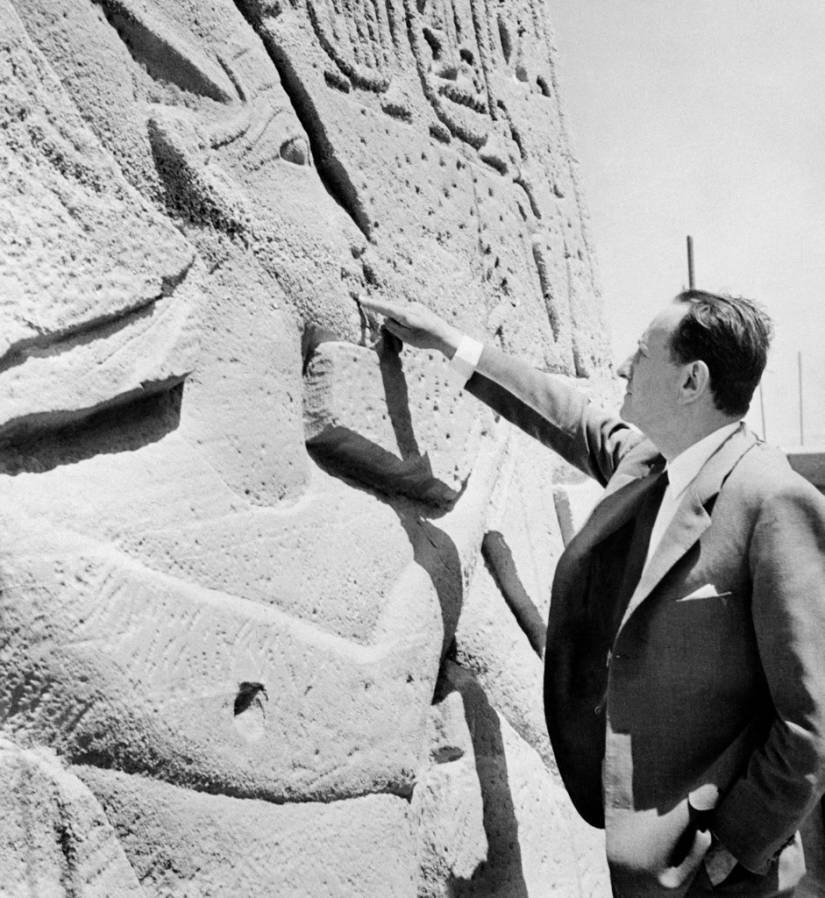

Figure majeure de notre temps, André Malraux est une personnalité particulièrement riche et plurielle : intellectuel engagé, romancier, critique d’art, résistant, homme politique… L’enjeu, aujourd’hui, est de rendre tous ces visages accessibles, notamment aux jeunes générations. De les rendre, en un mot, actuels. Ce Cinquantenaire est une commémoration, dont la devise pourrait être la célèbre formule prononcée par Malraux lui-même à Athènes, en 1959 : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ».

Qu’est-ce qui, selon vous, rend André Malraux proche des jeunes générations ?

On ne le sait pas toujours mais Malraux avait par exemple un côté farfelu (c’est lui-même qui emploie ce terme), que nous souhaitons faire découvrir. Cet aspect de sa personnalité le rend proche, plus léger. Ce Cinquantenaire veut célébrer cette part d’humour et d’étrangeté, cette « espièglerie du non-utilitarisme » qui faisait de lui un esprit curieux de tout, et surtout des mots. Ce versant plus personnel (presque surréaliste, en un sens !) l’humanise, et pourrait être une porte d’entrée vers les jeunes générations.

C'est d'ailleurs un fil rouge de cette Année Malraux : l'ensemble de cette manifestation a vocation à être un projet tourné vers la jeunesse : programmes pédagogiques, parcours numériques, expositions interactives, résidences d’artistes, lectures, adaptations... Faire entendre Malraux, c’est rappeler que la culture est une aventure vivante, un acte de conquête et un héritage commun.

Que pouvez-vous nous dire de la vision d’André Malraux en matière de politique culturelle ?

Malraux a posé les bases de la politique culturelle française moderne : mise en valeur du patrimoine, soutien à la création, dialogue entre l’État et les artistes et – c’est particulièrement actuel – démocratisation culturelle, où son rôle aura été pionnier. Ces conquêtes appellent à être poursuivies et réinventées à l’aune des défis du numérique, de l’inclusion et du pluralisme des récits. Malraux a par ailleurs porté la voix d’une France ouverte sur le monde, convaincue que la culture est un langage commun entre les peuples. De Washington à Pékin, en passant par Dakar, Mexico, Phnom Penh ou Addis-Abeba, il a défendu une diplomatie culturelle qui liait les créations de l'esprit à la dignité et la fraternité.

Le Cinquantenaire doit prolonger cette vision d’une France du partage culturel, réinventant aujourd’hui, face à la fois à la mondialisation et à la parcellisation, les conditions d’un dialogue fécond entre les cultures. La promotion de son discours interculturel est également un objectif de ce Cinquantenaire.

Malraux était à la fois un homme des mots et un homme d’action…

Malraux a incarné une conception de la liberté qui ne sépare jamais la réflexion métaphysique et l’action. En témoignent son passé de résistant ainsi que ses engagements antifascistes et anticolonialistes, qui offrent à la recherche une matière complexe et passionnante. André Malraux a par ailleurs été ministère de la Culture de 1959 à 1969. Ses livres invitent à revisiter les grandes questions : notre finitude, la mort, la révolte et la transcendance. Un autre enjeu de ce Cinquantenaire est de redonner toute sa place à sa puissance littéraire et poétique, à son souffle épique : La Condition humaine, L’Espoir, Les Noyers de l’Altenburg, Les Voix du silence, Les Chênes qu’on abat…

Cette commémoration sera également l’occasion de raviver une exigence morale, civique et politique, au sens le plus noble de ce mot, de rappeler que la culture est une forme d’engagement.

La vision portée par André Malraux est-elle toujours d’actualité ?

Oui, d’une actualité absolument brûlante : inscrite dans la modernité, son œuvre frappe par sa lucidité. Il demeure une voix essentielle pour penser la place de l’esprit face aux crises politiques, sociales et morales — un esprit de résistance, de liberté, de création.

Cette commémoration vise enfin à mettre en lumière le penseur du rapport entre l’art, l’image et la mémoire. Le concept de Musée imaginaire demeure l’une des intuitions les plus fécondes du XXᵉ siècle. André Malraux a pressenti la transformation du rapport aux œuvres à travers l’image. Il a anticipé l’ère du numérique. Le Musée imaginaire pose une question majeure : comment peut-on donner sens à l’expérience commune de la beauté, et de la pensée ?

Que pouvez-vous nous dire sur la programmation de l’année Malraux ?

L’enjeu de cette programmation est de célébrer tous les visages d’André Malraux. Nous avons souhaité que les célébrations soient pluridisciplinaires et s’adressent à tous. Cent-trente projets sont à ce jour envisagés, destinés à des publics variés, depuis les malruciens avertis jusqu’au grand public. Parmi les projets phares : des commémorations (dont le 10e anniversaire du transfert des cendres de Malraux au Panthéon), des expositions (dont « Malraux et l’art moderne - De Degas à Zao Wou-ki » au musée d’art moderne André Malraux du Havre), des colloques et conférences en France et à l’étranger (notamment, le Festival à la maison française de New York University : « Malraux et l’engagement ») ; mais aussi des projets audiovisuels, d’édition et de rééditions (notamment par les éditions Gallimard, Flammarion et Grasset), de spectacle vivant, d’actions éducatives, et même de festivals. L’ambition, soutenue par près de 100 partenaires privés et publics, sera, je tiens à le souligner, nationale et internationale.

Appel à projets pour la labellisation "Cinquantenaire André Malraux"

Sous le Haut Patronage du Président de la République, le ministère de la Culture s'associe à la Commission nationale pour le Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux afin de célébrer la vie et l'œuvre de cette personnalité exceptionnelle qui continue d'inspirer notre époque.

Cette commémoration nationale coïncide avec le 30e anniversaire de sa panthéonisation et prendra la forme d’une programmation ambitieuse.

Une labellisation et une cartographie offriront aux manifestations retenues une forte visibilité, notamment via un site internet dédié.

Les projets se déploieront à travers la France entière et à l'international en 2026 - 2027.

Partager la page