Robert Badinter, c’est d’abord une voix. Celle, puissante et habitée, qui plaide lors des grands combats en faveur des libertés fondamentales : l’abolition de la peine de mort en 1981, la « dépénalisation » de l'homosexualité en 1982, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, plus tard. Cette voix, c’est aussi celle, inspirée et méditative, qui revient sur la marque indélébile laissée par la déportation d’une partie de sa famille dans les camps nazis, mais aussi sur ses convictions profondes issues d’un véritable héritage intellectuel, celui de Hugo, de Camus, du Siècle des Lumières. C’est – enfin – celle d’un homme qui a fait du combat en faveur de la justice la cause de sa vie.

Du ministère de la Justice au Conseil constitutionnel, en passant par le Barreau de Paris, l’Assemblée nationale et le Sénat, Robert Badinter aura en définitive incarné pour beaucoup de Français, après plus d’un demi-siècle de vie publique, une figure morale rare, profondément démocrate, qui a fait de l’état de droit l’un de ses mantras, un intellectuel engagé et un veilleur déterminé contre les fléaux qui fragilisent, aujourd’hui encore, la société : le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, l’autoritarisme. Nul doute que l'entrée de Robert Badinter au Panthéon, le 9 octobre prochain, saura faire entendre un cri dont l’écho résonnera longtemps : celui de la révolte contre la barbarie.

Un humanisme intimement lié à l’Histoire du XXe siècle

Témoin direct des grands bouleversements du XXe siècle, l’engagement humaniste de Robert Badinter s’enracine dans une expérience intime et profondément douloureuse – celle de la barbarie nazie qui fait une irruption brutale dans son existence.

Né le 30 mars 1928 à Paris, dans une famille juive originaire de Bessarabie (actuelle Moldavie) qu’elle a quittée au début du XXe siècle pour fuir les pogroms, Robert Badinter restera, toute sa vie, hanté par la déportation de son père, dont il fut témoin, un 9 février 1943. Arrêté par les hommes de Klaus Barbie lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, Samuel Badinter fut assassiné à Sobibor. Les mesures antisémites du régime de Vichy du maréchal Pétain le marquent à vie : « A mon âge avancé, je n’ai jamais pu oublier cela, parce que c’est l’inhumanité à l’état pur que toutes les formes de racisme, et, moi, j’ai vécu cette forme-là. », déclare-t-il dans l’émission Quotidien, en novembre 2018. Lui-même, alors jeune homme, échappe de peu à la rafle, devra fuir et se cacher sous un nom d’emprunt.

De cette tragédie, de ce deuil fondateur, Robert Badinter tire une conviction, celle d’une justice au service de la protection de la dignité humaine. Sa vocation d’avocat, puis d’homme politique au service de la République, s’est construite autour de cette fidélité viscérale.

Badinter, un nom indissociable de l’abolition de la peine de mort

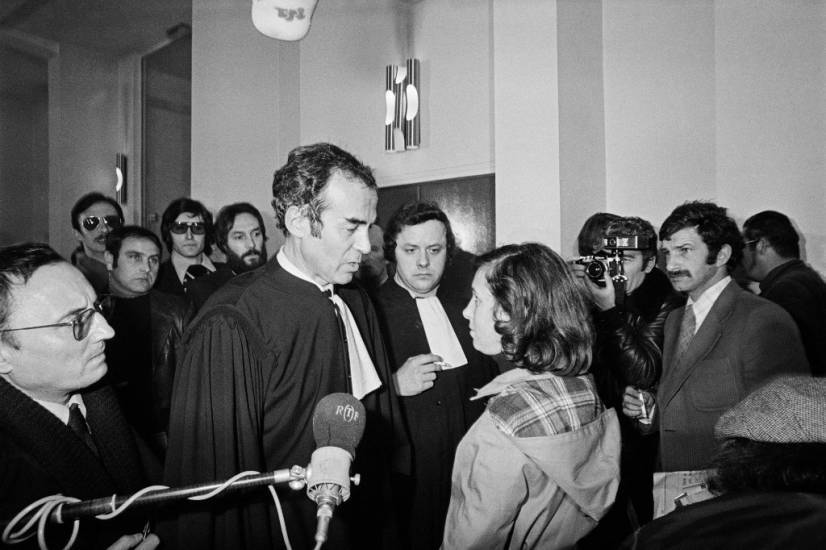

« Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue », déclare Robert Badinter le 17 septembre 1981, dans un discours vibrant et solennel sur l’abolition de la peine de mort devant le Parlement. Son combat contre la peine de mort est un combat de longue date. Brillant avocat, il débute au barreau de Paris en 1951 et se distingue dans des affaires très médiatiques. Il s’impose par la rigueur de son argumentation et la force de ses convictions. Bien avant d’inscrire la France dans une justice refusant la mise à mort, son engagement est d’abord mené dans les prétoires. L’affaire Roger Bontems, dont Robert Badinter assurait la défense, condamné à la guillotine en 1972, marque son combat fondateur contre la peine de mort. Son livre L'Exécution paru en 1973 y décrit le procès et sa révolte par l’exécution d'un homme qui n'avait pas tué. Son combat se poursuit lors du procès de Patrick Henry en 1977, grâce à une plaidoirie d’une intensité rare. Cette fois, il épargne la vie de l’accusé.

Devenu ministre de la Justice en 1981, il poursuit sans relâche son combat d’une justice plus humaine. Robert Badinter marche alors contre le vent face à une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale. La force avec laquelle il parle « au nom de la vie », touche l’Assemblée nationale qui adopte le texte avec 363 voix contre 117 sur 486 députés votants. Le 30 septembre, les sénateurs l’adoptent à leur tour. La loi sera promulguée le 9 octobre 1981. Le nom de Robert Badinter devient ainsi indissociable de la fin des exécutions capitales en France. Un combat d’une vie, une victoire morale que la France conservera précieusement dans sa mémoire nationale.

Robert Badinter, artisan des luttes progressistes

Indépendamment de l’abolition de la peine de mort, Robert Badinter réforme en profondeur la justice française autour de la réinsertion des détenus, l’humanisation des conditions de détention, l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, mais surtout la lutte contre les extrêmes et toutes les formes de racisme et de rejet de l’autre, dont l’homophobie.

« Il n’est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens, dans tant de domaines. ». En 1982, Robert Badinter, ministre de la Justice, là aussi entrera dans l’histoire, aux côtés de Gisèle Halimi alors députée de l’Isère, en soutenant l’abrogation du « délit d’homosexualité ». Un soutien qui fait suite à un long travail préparatoire. Dans une interview de 1976, à l’occasion de la sortie de son livre Libertés Libertés, écrit par le Comité pour une charte des libertés, il prend déjà position et souligne la nécessité de défendre les droits des personnes homosexuelles. Avant 1982, la loi en vigueur est héritée du régime de Vichy. Une avancée majeure qui vise à garantir les libertés fondamentales et, en miroir, à faire progresser les valeurs humanistes au sein de la société dont la dignité, à ses yeux, se mesure à la manière dont elle traite les plus vulnérables.

Président du Conseil constitutionnel (1986-1995), puis sénateur (1995-2011), Robert Badinter continue d’œuvrer autour de la défense des plus faibles. Ses combats en faveur des progrès humains dépassent les tribunaux, le devoir politique et même les frontières du pays des droits de l’Homme. Le 15 mai 2009, il parraine le premier congrès mondial contre l'homophobie et la transphobie qui s'est déroulé au Quai d’Orsay.

Le parcours militant de Robert Badinter, mené sans relâche jusqu’à la fin de sa vie, restera comme un profond témoignage. Celui d’un engagement inlassable en faveur de la justice et de la liberté. « S’ouvre le temps de la reconnaissance de la Nation, avait annoncé le Président de la République lors de l’hommage national donné le 14 février 2024. Aussi votre nom devra s’inscrire, aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent, au Panthéon. » Robert Badinter entrera au Panthéon le 9 octobre prochain.

Partager la page