Créé en 2010, l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) est issu du regroupement des Haras nationaux, fondés en 1999, et de l’Ecole nationale d’équitation (ENE), créée en 1972, dont il occupe les locaux à Saumur. Etablissement public national, l’ENE constitue un pilier de la filière équine en France. Depuis sa création, elle a pour mission de former et perfectionner à l’échelon national les cadres de l’équitation, organiser des sessions de préparation aux compétitions nationales et internationales, participer aux études et aux recherches techniques et pédagogiques et assurer le maintien et le rayonnement que l’équitation de tradition française.

« Ville du Cheval » depuis le XVIe siècle, Saumur est choisie en 1972 pour accueillir les bâtiments et terrains d’entraînement de l’ENE et du Cadre Noir[1] qui lui est affecté. Parmi les emprises militaires mises à disposition de l’établissement, le terrain de manœuvre de Terrefort (130 hectares) situé à 3,5 km à l’ouest de Saumur et à 3 km à l’est de l’hippodrome de Verrie, est retenu pour l’implantation du projet. Suite à un concours lancé par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports pour la réalisation d’installations nouvelles, une première tranche de travaux est réalisée entre 1974 et 1976 selon les plans des architectes Jean-Jacques Faÿsse et Bernard Ogé, assistés de l’ingénieur François-Xavier Brochard. Il s’agit principalement des écuries, des manèges, des greniers et des services généraux. La deuxième tranche de travaux fait l’objet d’un autre concours d’architecture lancé en 1980. Elle porte sur la construction d’un manège de prestige, d’écuries pour 160 chevaux et de locaux administratifs. A l’issu de la consultation, le projet retenu est celui des architectes Geoffroy de Crépy, Jacques Chudeau, Yann Frioux et Jack Droupy, pour son articulation avec les constructions de la première tranche et ses qualités fonctionnelles.

L’Ecole nationale d’équitation

Le programme initial de l’ENE prévoit 225 employés[2] et 600 chevaux répartis en cinq « unités pédagogiques » autonomes. La première tranche des travaux, livrée en 1976, est conçue pour accueillir 420 chevaux dans quatre unités. Chaque unité regroupe une écurie en arc de cercle pour 120 chevaux, un manège et un grenier à fourrage reliés par une galerie couverte. Les installations développées par le cabinet Faÿsse-Ogé présentent une expressivité forte, tant par leur implantation que par leur esthétique architecturale. Les bâtiments d’écuries et de services décrivent une longue courbe, ponctuée par les bâtiments-greniers d’un côté, les manèges de l’autre. Les matériaux dominants sont le bois pour les grandes structures et les façades, et des bardeaux d’asphalte pour les couvertures animées par des lanterneaux. Les installations se distinguent par une mécanisation avancée destinée à faciliter le travail du personnel (chaîne à fumier, distribution de repas et pansage semi-automatique). Aux bâtiments s’ajoutent des terrains d’évolution : sept carrières, un terrain de sauts d’obstacles, des pistes de trotting et de galop parsemées d’obstacles variés aménagés sur les 130 hectares de la propriété.

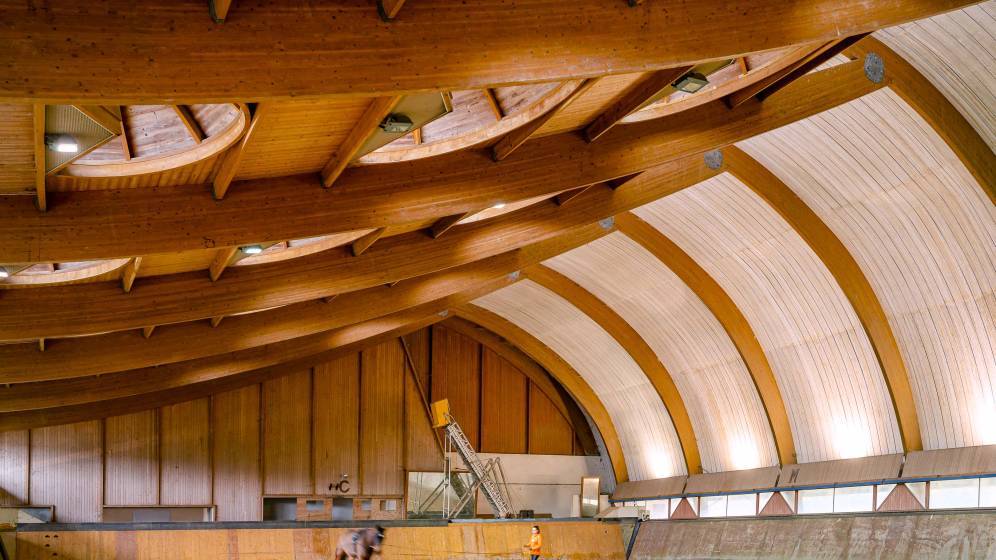

Les bâtiments de la deuxième tranche – grand manège, écuries et bâtiment administratif – sont disposés autour d’une grande cour de présentation rectangulaire, suivant des axes parallèles ou perpendiculaires à la ligne des bâtiments de la première tranche. L’esprit rigoureux du Cadre Noir est traduit par l’ordonnance quasi-militaire de l’ensemble et la simplicité du plan masse, que l’implantation biaise du manège vient tempérer. Ce dernier est encastré dans le sol, ce qui permet de diminuer la masse perçue à l’extérieur et facilite la circulation du public pour atteindre les gradins. La charpente en bois lamellé collé encadre la piste de manière à ce que les cavaliers retrouvent les axes de symétrie qui structurent leurs évolutions. L’éclairement naturel est assuré par des puits de lumière encastrés dans la toiture. Au niveau du sol, les nombreux perrons, escaliers, murets et talus participent à une intégration au terrain naturel. Les écuries se présentent sous la forme de trois bâtiments rectangulaires desservis par deux greniers et couverts d’un comble brisé en ardoise. Le bâtiment administratif marque par son implantation l’entrée de l’école.

Les concepteurs

Jean-Jacques Faÿsse est un architecte français né à Héricourt (70) en 1918. Après un passage à l’Ecole régionale d’architecture de Lyon, il rejoint l’atelier de Georges Gromort (1919-1961) puis de Louis Arretche (1932-1968) à l’Ecole des beaux-arts de Paris, dont il est diplômé en 1947. Dans sa pratique, il témoigne d’une certaine expérience en matière de constructions hippiques ; il est entre autres l’auteur du centre équestre de Poitiers (1969).

Bernard Ogé est un architecte français né à Baccarat (54) en 1922 et mort à Paris (75) en 2010. Fils de l’architecte Jacques Ogé (1887-1970), il participe notamment avec son père à la reconstruction du Club-House de l’Aéro-club de Doncourt (54) entre 1951 et 1954, en association avec Le Corbusier et Jean Prouvé.

Geoffroy de Crépy est un architecte français diplômé de l’Ecole spéciale d’architecture et basé à Paris (75). Mandataire du groupement d’architectes lauréat de la deuxième tranche de travaux de l’Ecole nationale d’équitation en 1981, il est également l’auteur du manège du parc de l’Isle Briand construit en 1975 au Lion d’Angers (49).

Jacques Chudeau (1934-2023), Yann Frioux (1936-) et Jack Droupy sont des architectes français installés à Saumur. Lauréat du concours pour la deuxième tranche de travaux de l’Ecole nationale d’équitation en association avec l’architecte Geoffroy de Crépty, le cabinet Chudeau, Frioux et Droupy participe par ailleurs à la reconstruction du quartier de l’îlot Dacier à Saumur entre 1976 et 1981.

Podcast

Le Cadre noir de Saumur forme et perfectionne les cadres supérieurs de l’équitation. Les écuyers du Cadre noir contribuent activement au maintien et au rayonnement de l’équitation française en illustrant et en transmettant ses principes, lors de présentations publiques en France et à l’étranger.

Thomas de RCF Anjou s’est rendu sur place, à l’IFCE de Saumur.

Partager la page