Pouvez-vous présenter votre parcours ?

Je suis comédien de formation, je suis passé par l’Actéa à Caen et le Théâtre national de Toulouse où j’ai ensuite travaillé une dizaine d'années lors de la direction de Laurent Pelly et d’Agathe Mélinand. En parallèle j’ai découvert l'association les films du Cartel, à Caen et l'organisation d’un festival de création de courts métrages “KINO CAEN”. Ça a été le coup de foudre immédiat en raison de la promesse d'exploration et de liberté incroyable et innovante que j’avais sous les yeux et qui ne s’est jamais démentie. J'ai petit à petit pris des responsabilités dans l’organisation du festival jusqu'à en assumer la codirection depuis 2017, avant de mener depuis 3 ans la structuration de l’association. J’en suis aujourd'hui le coordinateur général.

Pourquoi vous être tourné vers le milieu du cinéma et de l’audiovisuel ?

Je suis un enfant de la caméra mini-dv, qui était finalement plus accessible qu’un plateau de théâtre chez moi dans l’Orne. C’est aussi un moyen d’expression plus direct, plus brut, porteur d’un rêve plus grand. En tant qu'acteur et en fréquentant les plateaux, j’ai de plus en plus apprécié l’envers du décor de la création audiovisuelle, son artisanat, le pouvoir qu’il a, la difficulté que cela représente… Une manière parfois moins ficelée mais plus contemporaine de raconter des histoires. C’était un moyen d’expression avec des références plus familières, un champ culturel plus proche du mien.

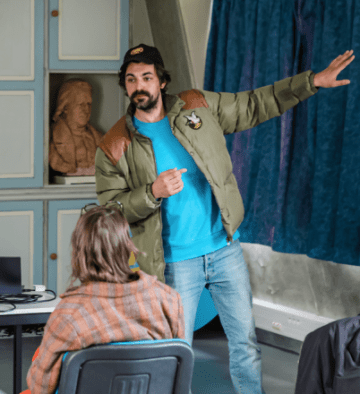

Benjamin Hubert © Julien Hélie

Qu’est ce qui est vraiment motivant dans la conduite d’actions culturelles (tournages participatifs, ateliers, éducation de l’image) ? Qu’en retirez-vous ?

La motivation c’est l’échange. Nous apportons des compétences dans un domaine et une certaine manière de voir et de penser le monde. On se confronte à d’autre compétences et d’autres visions du monde. Complémentaires. A travers la création cela forme un tout, on ne sait plus très bien d’où est parti quoi et l’objet final, généralement un film de fiction d’une dizaine de minutes, c’est le résultat de ce partage. C’est très enrichissant de voir que nous avons des choses à transmettre, à partager et à explorer, d’autant plus quand on découvre un territoire.

Vous menez un grand nombre de projets dans les territoires, auprès des citoyens (Eté Culturel à Putanges-le Lac, tournage à Mortain). Y a-t-il quelque chose de spécifique au sein des territoires ? Plus d’authenticité ? De spontanéité ? La place de la culture y est particulière ?

Déjà je voudrais dire qu’un territoire rural ne fait pas l’autre. La « ruralité » c’est une manière d’opposer les centres urbains et les campagnes par exemple, pour des raisons évidentes, certes. Mais un village de l’Orne ou de La Manche, et même de La Manche et de La Manche seulement séparés par quelques kilomètres c’est une histoire, des habitudes qui, si on creuse, peuvent s’avérer représenter deux mondes différents. De plus, ces mondes sont plus ouverts que ce que l’on peut imaginer (accueil de migrants, implantations d’étrangers, propositions d’actions sociales et culturelles) et dont les représentants, les élus, sont peut-être plus ancrés dans leur territoire. Des enjeux en apparence plus petits sont en fait le fruit d’un véritable engagement : j’ai connu la bataille dans mon village pour la création d’un rond-point et le parcours que cela a représenté entre les oppositions, le financement ou encore l’aventure administrative. Les choses sont plus centralisées aussi, s’organisant plus autour des mairies et des services publics.

Que pensez-vous de la culture en milieu rural (accessibilité, public, offre) ?

Ce que j’aime dans ces territoires, pour faire une généralité, c’est que la culture, souvent, n’est pas délaissée par choix comme on peut le penser, mais elle n’est pas non plus plus importante que la question de l’accès à un médecin généraliste, la question du transport ou celle de maintenir ouverte une maternité ou la construction d’un rond-point. Proposer des actions culturelles est de ce fait, quand cela part des habitants et de ce qui existe, très souvent très bien reçu. Certains territoires, n’ayant pas forcément de structures relais pour faire le lien entre une action et les habitants, il faut parfois un temps plus long pour qu’une sorte de confiance se mette en place. Les actions se passant sur un temps étalé sont souvent plus efficaces.

Benjamin Hubert © Julien Hélie

Quels sont pour vous les freins à un meilleur accès à la culture en milieu rural ? À une offre plus homogène sur le territoire ?

Pour moi il faudrait des moyens pour que des structures culturelles ayant une activité qui rayonne puissent intervenir régulièrement dans les territoires ruraux, et pas forcément autour de projets emblématiques d’ailleurs. Dans certains territoires des offres existent, souvent tenues par des bénévoles ou des associations que d’autres structures, plus aguerries ou professionnelles, devraient pouvoir venir de temps en temps densifier. Je pense aussi à créer du lien entre ruralité et ville. Faire le chemin inverse de ce que nous faisons. Travailler au sein d’un territoire est essentiel mais nous pourrions aussi imaginer une finalité qui aurait lieu là où les structures culturelles vivent, c’est à dire en ville très souvent. Je pense précisément, en ce qui nous concerne, à l’organisation de projections dans des cinémas de l’agglomération de Caen. Projections qui auraient aussi pour but de faire partager l’expérience d’actions culturelles entre les territoires avec la présence d’intervenants de territoires différents.

Quelles sont les principaux axes d’amélioration ?

Je pense qu’il faudrait imaginer un suivi sur plusieurs années dans des territoires. Doubler un projet ou imaginer un complément à ce projet : c’est ce que nous envisageons à Noues de Sienne par exemple, en proposant un jumelage au sein du collège Jean Villar en complément d’un projet « Territoires ruraux, territoires de culture » que nous avons réalisé il y a 2 ans. Les élèves du collège ayant participé à l’action et/ou assisté à une projection avec la présence de l’équipe. Et pour aller plus loin pourquoi pas également imaginer des actions qui lieraient des territoires, afin de mettre en avant leurs différences et leurs points communs, pour montrer à chacun qu’il s’inscrit dans un monde commun. Un village de l’Eure très dépendant dans son bassin de vie d’une usine implantée depuis des dizaines d’années a sûrement beaucoup de points communs avec un village de La Manche ayant les mêmes caractéristiques. Et aussi sûrement des différences fondamentales qu’il serait intéressant de retranscrire sensiblement. Pour des actions classiques, il faudrait penser à un temps long d’appropriation du territoire, pas forcément plus de jours de présence.

Partager la page