Longtemps, les noms de nombreuses cinéastes sont restés absents des manuels, des génériques et des palmarès. Pourtant, depuis les origines du cinéma, des femmes filment, inventent, racontent autrement. Elles explorent l’intime, interrogent le monde, déplacent les regards. C’est cette histoire – discrète mais tenace – que Jackie Buet a choisi de rendre visible, dès la fin des années 1970, en créant un lieu unique de reconnaissance et de transmission : le Festival International de Films de Femmes. Depuis 47 ans, cette manifestation accompagne les évolutions du cinéma au féminin, tout en interrogeant les rapports de genre dans la création et dans l’industrie. À l’occasion de l’édition 2025, où se croisent pionnières du burlesque, nouvelles voix du cinéma de genre et prises de parole engagées, Jackie Buet revient sur son parcours, les combats qui ont façonné le festival, et les enjeux toujours brûlants de la visibilité des femmes dans le 7ᵉ art. Isabelle Carré est l’invitée d’honneur de la 47e édition du Festival International de Films de Femmes.

L’évolution du cinéma au féminin

En 2025, le cinéma célèbre 130 ans d’histoire. Comment cet anniversaire symbolise-t-il pour vous la continuité et l’évolution du cinéma au féminin, notamment l’évolution du cinéma réalisé par les femmes de ses débuts à aujourd'hui ?

C’est en effet une femme, une Française d’ailleurs, Alice Guy-Blaché (1873-1968), qui a la première réalisé un film de fiction, "La fée aux choux", en 1896. Aucun homme n’en avait encore fait. Mais dès lors que le cinéma a cessé d’être tenu pour un divertissement ne prêtant pas à conséquences, son nom, et celui des autres pionnières – les Américaines Loïs Weber (1882-1939) et Dorothy Arzner (1900-1979), les Françaises Germaine Dulac (1882-1942)1 et Musidora (1889-1957)2, figures remarquables parmi d’autres –, ont été effacées de son histoire. Cette année la date anniversaire de la naissance du cinéma doit plus que jamais mettre à l’honneur les femmes réalisatrices. Pour mémoire nous avons depuis 1979 rendu hommage à beaucoup d’entre elles, dont Alice Guy, Dorothy Arzner, Lotte Reiniger, Musidora, Germaine Dulac, Ida Lupino, Jacqueline Audry, Yannick Bellon, Larissa Chepitko, Mai Zetterling, Vera Chytilova, Kira Mouratova, etc.

Mai Zetterling, actrice et réalisatrice suédoise et Věra Chytilová réalisatrice et scénariste tchèque lors du festival © dr pour Festival International de Films de Femmes de Créteilal de Films de Femmes de Créteil

"La présence des pionnières dès 1900, nous encourage à réévaluer l’histoire du cinéma"

Elle nous amène également à revoir la critique cinématographique d’un point de vue plus ouvert aux "univers de femmes". Car la sphère de l’intime, de la vie, de la résistance, que les féministes ont bien justement réévalué dans son envergure politique et historique, est un champ d’images, de sons, de gestes, de vie peu traité au cinéma. Les pionnières s’y sont aventurées franchement dès les débuts du cinéma (ex : "La fée aux choux" et "Madame a des envies" d’Alice Guy, Jeanne Dielman…. de Chantal Akerman, "Les Petites Marguerites" de Věra Chytilová). Il y a une grande continuité clandestine entre les réalisatrices d’hier et d’aujourd’hui. Les femmes cinéastes n’ont pas créé "une nouvelle vague" mais "des vagues" successives qui se sont renforcées.

Cette année nous allons redécouvrir plusieurs films de Vera Chytilova qui confirment cette lente intrusion des femmes dans la profession avec un regard très différent et une mise en place de personnages féminins jamais vus auparavant.

Une programmation pluridimensionnelle

La 47ᵉ édition propose une compétition internationale, un panorama de la comédie au féminin, ainsi que des autoportraits d’actrices contemporaines. Quels critères et quelles valeurs guident la sélection de ces projets pour refléter la diversité des regards ?

Une section créée en 2022 nous a permis d’ouvrir à d’autres démarches et de mesurer comment les réalisatrices se sont emparées du cinéma de genre.

Notre initiative n’est pas de déterminer ce qui ferait "un film de genre féminin" mais plutôt de s’intéresser aux spécificités de chacune de nos invitées, en s’appuyant sur une Histoire de ces réalisatrices, que nous ébauchons à travers une programmation de leurs films chaque année (classiques et raretés). Alors que le film "Titane" de Julia Ducournau remporte une Palme d’or en 2021, force est de constater que la présence des réalisatrices sur "le terrain" du genre reste marginale, voire marginalisée. Alors qu’une porte est peut-être en train de s’ouvrir, le Festival International du Film de Femmes de Créteil décide de se pencher sur cette "histoire parallèle" du cinéma.

Autour d’une programmation de films qui mêle raretés, classiques et avant-premières, il nous tient à cœur de remettre en contexte cette histoire des femmes dans le cinéma de genre, avec ce qu’elle a de rare et de précieux. La 1ère table ronde a permis en outre de discuter en profondeur du travail de chacune des participantes, et d’ouvrir un chemin pour les cinéastes en devenir. Des origines de la cinéphile de chacune, au parcours qui a mené à la réalisation des films, en passant par les questions esthétiques et éthiques qui se sont posées, nous partagerons avec le public des histoires de création originales.

La soirée ARTE propose : Un regard d’Europe, événement Margarethe von Trotta.

À un mois de la sortie de son nouveau film INGEBORG BACHMANN avec Vicky Krieps, le festival est ravi d’annoncer la venue de Margarethe von Trotta au Festival International de Films de Femmes à Créteil pour l'avant-première d'INGEBORG BACHMANN. Lundi 7 avril à 20h30 à la Maison des Arts Créteil. Séance en partenariat avec ARTE

Le thème "Rires & Paroles" met en avant l’humour et la prise de parole féminine. Comment ces deux dimensions contribuent-elles à remettre en question les normes traditionnelles et à nourrir le débat public ?

Dans leur cinéma, les réalisatrices cultivent aussi bien le rire que la révolte et l’insolence. Elles inventent des personnages féminins qui parlent, crient, interpellent l’opinion publique à travers de nouvelles formes de représentation des corps et des propos qui ne les enferment plus dans une norme, si ce n’est la diversité. Si nous avons choisi de mettre en avant l’humour au féminin à travers la redécouverte de certaines pionnières, c’est que depuis les débuts du cinéma, les réalisatrices, rares comme Alice Guy, ont très tôt manié la controverse, la moquerie et le burlesque.

Plus jeunes mais tout aussi talentueuses, les réalisatrices de la nouvelle génération telles que Jamie Babbit (États-Unis), Isabelle Prim ou Sophie Letourneur (France) sont sources de découverte pour le public assidu de la section "Elles font genre". Notre invitée d’honneur Isabelle Carré, à travers son Autoportrait, nous fera découvrir sa talentueuse et généreuse filmographie. Sa présence et son engagement pour la cause des femmes et des enfants confortent nos combats.

Nous avons donc choisi de mettre en avant l’humour au féminin à travers un programme et une table ronde. Nous aurons aussi comme invitées à cette table ronde sur l’humour Chantal Montellier, artiste pionnière de la BD engagée, Fadette Drouard, d’abord journaliste de cinéma et aujourd’hui autrice de fiction et réalisatrice, et Léa Landot, scénariste, réalisatrice et humoriste.

Témoignages de femmes courageuses

Le festival valorise les témoignages de femmes telles que Judith Godrèche et Isild Le Besco. Quel rôle ces récits de vie et de lutte jouent-ils dans la construction d’une image forte et renouvelée du cinéma au féminin ?

Depuis 2023 les témoignages de femmes courageuses n’ont cessé de susciter l’émotion, l’indignation et la colère contre un milieu professionnel qui a abrité de nombreuses omertas au préjudice des femmes, des jeunes actrices en particulier, au profit de réalisateurs soutenus par le milieu.

Ainsi de Adèle Haenel, Judith Godreche, Isild Lebesco pour ne citer que les plus courageuses. Toutes ont, à leur manière et selon leur possibilité, déclenché une unanimité de soutien. Les auditions de l’Assemblée Nationale n’ont épargné aucune des professions du cinéma.

De notre côté comme beaucoup de structures associatives culturelles, dont les festivals de cinéma font largement partie, nos modèles sont fragilisés par des désengagements de collectivités.

La honte doit changer de camp. Cette phrase est devenue un slogan, mais n’est-ce pas aussi un appel à la solidarité ?

C’est pour moi un cri affirmatif. Cela signifie que les femmes ne baisseront plus les yeux face aux agressions. Qu’elles ont pris le courage d’affronter une longue tradition de soumission, de dépendance, d’être "objet". Devenues "sujet" les femmes, et donc les réalisatrices , mais aussi les actrices et toutes les femmes des métiers de l’image, protestent, affirment, combattent et chacune renforce la lutte des autres.

Quand on pense aux Afghanes, leur situation actuelle ressemble à un génocide culturel et humain. La solidarité existe de plus en plus. Le cinéma des réalisatrices y joue un rôle majeur.

Un festival vivant et engagé

Le festival se veut un espace de résistance et de transformation, animé par le désir de comprendre, de voir et de changer. Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour continuer à faire évoluer la place des femmes dans l’industrie cinématographique ?

Chaque année le Festival réunit ses invitées autour d’une réflexion, d’un engagement partagé, d’une question d’actualité ou d’initiatives croisées. Colloque, table ronde, forum, le festival organise à travers ces formules, un appel à la solidarité entre les femmes qui développent toute l’année un combat dans le secteur du cinéma, de la littérature, des enjeux historiques ou économiques.

Ces moments de réflexion en commun font se rencontrer des femmes de cinéma et de l’audiovisuel, mais aussi des écrivaines, des chercheuses, des historiennes, des journalistes, des philosophes. Selon leurs origines, leur domaine d’investigation, chacune apporte sa contribution et donne à nos enjeux et à notre festival un écho international.

Celui de l’engagement et de la vigilance, mais aussi celui de l’égalité pour les femmes qui développent toute l’année un combat y compris dans des zones de guerre.

La DRAC Île-de-France, alliée fidèle du festival

Quel soutien la DRAC Île-de-France apporte-elle à votre festival, et comment cela contribue à sa pérennité et à son rayonnement ?

La DRAC est un allié important aux côtés du CNC qui est notre interlocuteur direct et attribue notre subvention.

L’enjeu pour nous est de permettre au festival de se déployer de manière plus large sur l’Ile-de-France. Par exemple, en nous appuyant sur l’accord de partenariat entre la DRAC et la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) noué en 2024. La coordination de nos actions avec celles d’autres structures est encore à construire. Même si nous avons réussi à faire alliance, avant cela, avec "Les Femmes S’en Mêlent" qui soutient les femmes musiciennes, compositrices et interprètes – et que la DRAC accompagne également. Il faudrait parvenir à développer un pôle commun entre plusieurs associations qui œuvrent pour le soutien artistique des femmes dans toutes les professions des arts.

Naissance d’une passeuse et du Festival International de films de femmes de Créteil (1979)

Les femmes ont bougé depuis un siècle. Leur place , c’est-à-dire l’inscription de la gestuelle et de l’identité féminine dans l’espace, le temps, ont changé, notamment après-guerre en occident.

"Je suis de cette génération nouvelle qui a saisi sa chance"

Il fallait que je m’envole, que j’aille voir ailleurs. Que je m’enfuie du contexte d’un village resserré autour de son église, de la poste, des écoles et des quelques boutiques. Que je quitte l’épicerie de mes parents, le salon de coiffure de Michèle, ma meilleure amie, l’usine (une laiterie) et ces métiers qui me menaçaient. Il fallait que je m’émancipe. Il fallait surtout que j’étudie. Il me fallait partir pour exister. Pour connaître le monde, les autres. Il fallait que je franchisse cette énorme distance entre la campagne et la ville, entre le passé et le futur, les traditions et la modernité. Je suis partie en pensionnat à 14 ans pour entrer en 5e "à l’essai". Cette année-là par accident, ma maîtresse étant malade, j’ai rencontré une jeune normalienne qui m’a dit : "mais qu’est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu ne poursuis pas tes études ?" Quelques années plus tard, j’étais raccrochée aux branches et, après une formation à l’École Normale de Caen (bourse oblige), je suis devenue institutrice de campagne en classe unique. Pas facile ! Survient Mai 68. Caen était à l’avant-garde du combat ouvrier et paysan. J’avais 21 ans. Je suis entrée en politique passionnément, par le marxisme, l’existentialisme, le situationnisme… et bientôt le féminisme. J’ai décidé de "faire la révolution" et suis partie pour Cuba, où l’expérience du socialisme me semblait positive. C’était en juillet 70. De nouveau l’agriculture : le café et la canne à sucre. Les Cubains, la musique et les discussions sur les utopies politiques. Un vécu collectif, un idéal social fort. Mais une haine du régime contre les homosexuels et un machisme sans complexe ! J’étais dans les brigades internationales, une des rares filles, au milieu de guérilleros venus de toutes l’Amérique latine… Je connaissais déjà une passion pour le cinéma et fréquentais l’ICAIC (la cinémathèque de La Havane).

Un an plus tard je suis revenue en France, avec en tête la parole d’un Chilien qui m’avait dit : "c’est là d’où tu viens qu’il faut changer les choses". Je me suis inscrite à l’université de Vincennes en 1971 et j’ai assisté, médusée, aux premières AG du MLF. Révélation ! Une vraie libération par/de la parole. Mais j’ai dû retourner en Normandie pour y finir mon contrat décennal avec l’Éducation Nationale. De 1972 à 1976, je me suis investie dans le MLF et le MLAC de Caen, de manière concrète : pratiques d’avortements thérapeutiques encadrés par un médecin, accompagnement de certaines femmes en Angleterre. C’est à ce moment-là que j’ai retrouvé le cinéma militant, que j’ai appris à projeter les films comme "Histoires D’A, Regarde elle a les yeux grands ouverts", sur un projecteur 16 mm, en pleine période de répression policière. J’ai compris qu’il fallait s’attaquer au discours des images, qui nous représente si mal et nous aliène. Ma rencontre avec Élisabeth Tréhard, avec qui j’allais construire le festival, date de cette époque.

En 1977, j’ai quitté l’Éducation nationale, et je suis revenue à Paris. J’avais 30 ans ! J’ai rejoint Élisabeth à Sceaux et nous avons entamé une collaboration qui allait durer 12 ans, de 1978 à 1990. Le festival est né en 1979 à Sceaux, de notre travail commun. D’un héritage plus large, aussi, notamment des premières initiatives prises par des féministes en France ("Musidora"), en Italie ("Imagina Donna" à Florence) et bien au-delà de l’Europe et de l’extraordinaire rencontre avec les réalisatrices Allemandes puis françaises.

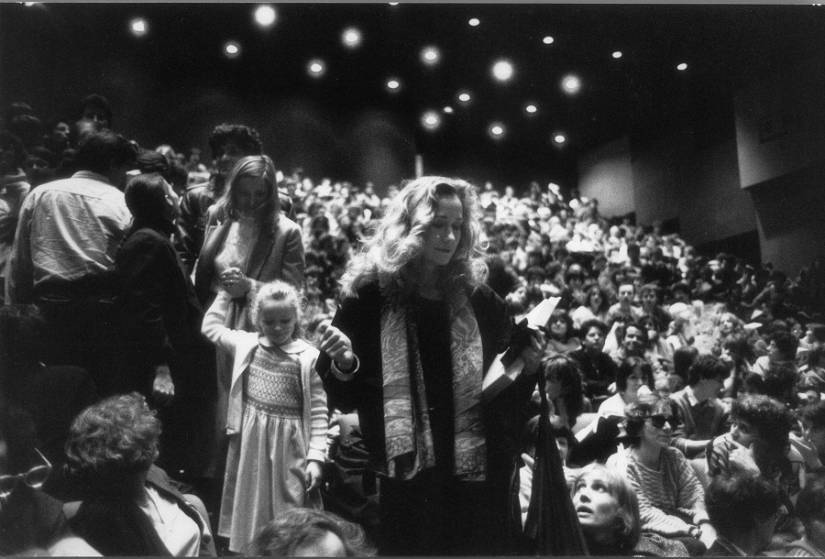

L’équipe du Festival International de Films de Femmes existe maintenant depuis 33 ans. Depuis 1985, le festival est abrité par la Maison des Arts de Créteil. Il réunit chaque année plus de 130 réalisatrices et 20 000 spectatrices et spectateurs. Il donne à voir des films qui explorent l’évolution des regards et des modes de représentations des femmes, qui interrogent le genre en des portraits de femmes complexes, riches, multiples, susceptibles de correspondre à nos besoins d’identification selon un éventail de possibilités libératrices. Lieu privilégié d’exposition du cinéma des réalisatrices du monde entier, il est devenu avec le temps la seule manifestation professionnelle internationale d’envergure sur un "cinéma d’auteur" longtemps discriminé et encore mal diffusé (pas un film de réalisatrice en compétition à Cannes en 2010 !).

Depuis 1995, le Festival propose dans les quartiers des ateliers vidéo en direction des femmes. En 2000, nous avons également commencé à organiser des ateliers et des rencontres avec des femmes détenues, d’abord à Fleury Mérogis puis à Fresnes. En direction du jeune public, nous avons mis en place des opérations comme "Graine de Cinéphage", "Lycée et Collège au cinéma", qui proposent aux lycéens et aux collégiens une série d’ateliers sur les métiers du cinéma, soit avant le festival, dans les classes, soit pendant, dans les locaux du festival. Nous organisons encore, depuis une dizaine d’années, des leçons de cinéma.

Depuis huit ans, le festival développe le Centre de Ressources Iris, qui classe et informatise les archives de notre manifestation. On peut consulter toute l’année plus de 10 000 films et de nombreux documents sur l’histoire du cinéma et des femmes ; et nous avons entrepris, en 2010, un partenariat avec l’INA pour numériser nos archives et les mettre à la disposition des chercheuses et des chercheurs. Cette entreprise de trois ans a commencé en mai 2011.

Lieu de rencontres professionnelles, de réflexion, d’élaboration et de production de projets, le Festival est un laboratoire d’idées qui propose des forums sur des thèmes transversaux : la violence, la prostitution, l’éducation, l’histoire des femmes, le féminisme, le sexisme, le racisme, l’exil, les identités sexuelles, l’art… permettant à toutes les disciplines de se rencontrer.

Ce que je souhaite avant tout, c’est de faire partager une passion : celle de la découverte d’un cinéma en train de naître, d’exister, de se faire, y compris dans les moments difficiles, comme c’est le cas de nos jours, où la profession connaît à la fois de véritables tourments (problème de financement du cinéma dit d’auteur) et de grandes métamorphoses (passage au numérique et à la HD) et de laisser des traces, un outil, une mémoire.

Jackie Buet est née à Saint Malo. Après des études secondaires et universitaires en pédagogie, histoire de l’art et psychologie à l’Université de Caen, elle se consacre à l’enseignement en primaire puis dans les collèges pendant 10 ans. En 1976, elle quitte l’enseignement pour se consacrer à des projets artistiques. Elle entreprend de découvrir d’autres cultures, d’autres sociétés et pour cela voyage et visite plusieurs pays d’Amérique Latine en solitaire (notamment elle séjourne à Cuba pendant 1 an). De retour à Paris en 1978, elle s’inscrit à l’Université de Vincennes puis entreprend une formation de directrice de projets culturels dans le cadre du ministère de la Culture (dans une structure appelée ATAC).

Création du Festival International de Films de Femmes en 1979 avec Élisabeth Tréhard

Elle est depuis 47 ans directrice du festival, responsable des programmes et des activités de diffusion à l’année. Elle est aussi auteure* et a un ouvrage en préparation pour 2025 : "Filmer Dit-elle!"

Elle travaille depuis 1990 au développement du projet IRIS, Centre de Ressources Multimédia du festival, sur la création audiovisuelle des femmes. Dans ce cadre elle a pu initier un partenariat avec l’INA pour la numérisation des archives du festival qui comportent : 650 leçons de cinéma-portraits de réalisatrices du monde entier, 600 films primés au cours des 35 ans et 800 films sélectionnés de 1979 à 1999. Ce corpus est à la disposition du public, des historiens et des chercheurs à l’INAthèque (consultation à la BNF de Paris)

*À l’initiative de trois publications :

1993 : "20 ans de théories féministes sur le cinéma", avec Ginette Vincendeau et Bérénice Reynaud (Cinémation, Festival de Créteil, Corlet, Télérama).

1995 : "L’épopée des femmes dans le 7ème art en Europe".

Numéro spécial pour le centenaire du cinéma, de la revue Femmes d’Europe, avec Elisabeth Jenny (Crew bruxelles).

1999 : "Six Générations de réalisatrices", livre sur l’histoire du festival et la découverte des réalisatrices les plus importantes.

Hésitations des réalisatrices

Certaines réalisatrices hésitent-elles encore à participer à un festival exclusivement féminin ? Si oui, quels freins identifiez-vous et comment travaillez-vous à les lever ?

Oui, bizarrement certaines françaises au début étaient un peu réticentes de se voir coller l’étiquette "films de femmes". Elles redoutaient de se mettre à dos le milieu. Finalement avec le développement de nos programmes, nous avons réussi à positiver ce label avec le temps et la présence et les sollicitations de nombreuses réalisatrices étrangères .

En 2008, lors de notre forum consacré à "30 ans de cinéma au féminin", Agnès Varda a contesté que cela puisse faire encore sens de continuer à parler de films de femmes et elle voulait faire valoir que nombre d’hommes ont aidé et aident des créatrices. Pourtant c’est une fidèle de l’AFIFF et qui a présenté une rétrospective de son œuvre à Sceaux, dès 1982. C’est elle, en outre, qui en 1995 a rédigé le "petit billet" d’ouverture, la dédicace de l’ouvrage que j’ai rédigé et consacrant les 20 ans de l’AFIFF, dans lequel elle rappelle qu’ "à travers le cinéma des femmes" certaines femmes trouvent support et solidarité et façons de préciser leur identité. Notre relation a toujours été vivifiante et a suivi les hauts et les bas des démarches des femmes dans le cinéma. Bientôt en 2018, Agnès Varda était aux côtés de Kate Blanchet pour occuper les marches du festival de Cannes et réclamer plus de reconnaissance des femmes cinéastes dans la compétition.

Figures marquantes

Quelles femmes – qu’elles soient écrivains-cinéastes, réalisatrices ou productrices – ont particulièrement marqué votre vision du cinéma et inspiré votre engagement dans ce projet ?

Larissa Chepitko (Russie), Jacqueline Audry (France), Yannick Bellon et Agnès Varda (France), Chantal Akerman (Belgique), Helma Sanders Brahms (Allemagne), Margarethe von Trotta (Allemagne), Vera Chytilova (République Tchèque), Suzanne Osten (Suède), Lizzie Borden (USA).

Du coté des écrivaines : Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Virginia Woolf, Annie Erneau.

La place de l’homme dans le festival

Dans un festival dédié aux femmes, comment envisagez-vous le rôle des hommes ? Quel type de soutien ou de participation peut-il apporter à cette initiative ?

Les hommes ont été parfois malmenés dans les 10 premières années du festival parce qu’on ne leur accordait pas d’attention particulière. Le public majoritairement féminin, réclamait une exclusivité de prise de parole. Certains ont pu s’en offusquer. Cette période a durablement étiqueté le festival de films de femmes comme féministe radical. Ce qui n’était pas notre intention. L’opportunité offerte de découvrir enfin des films portant des femmes dans des rôles majeurs a mis le feu aux poudres. Enfin le public des femmes pouvait s’identifier aux personnages, aux récits et aux engagement d’un nouveau cinéma.

Longévité du festival

Le festival existe depuis 1979. Quels éléments clés expliquent, selon vous, sa longévité et sa capacité à se renouveler au fil des décennies ?

Le Festival International de Films de Femmes depuis ses débuts, il y a 47 ans, s’est engagé aux côtés du mouvement des Femmes qui, depuis les années 70, a lutté pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Son impact a été immédiat auprès des spectatrices et a su créer un mouvement "cinéfilles" jusque-là invisible . Pourtant les statistiques le disent plus de 53% du public des salles est féminin. Dans les salles Arts et essais il passe à plus de 55%.

Ce public défend l’égalité des chances entre les réalisatrices et les réalisateurs. Cette "éthique de la solidarité" comme la définit si bien notre Présidente, Ghaiss Jasser, notre Festival l’a donc respectée. Elle est l’axe principal de l’engagement de nos équipes.

La volonté de faire valoir l’émancipation des femmes est le carburant essentiel de cette longévité. Le lien avec les générations passées de femmes qui avant nous ont déclenché cette prise de conscience est aussi au cœur de nos engagements. Il faut avoir de la ténacité et mettre sa propre vie en jeu quand un projet comme celui-ci se retrouve en totale concordance avec une époque et ses révolutions. La revendication de la place des femmes et le mouvement qui en est né explique cette longévité. Le festival se nourrit du contexte et des initiatives qui ont pu faire bouger les lignes de la domination. Avec un fort accent sur l’international car l’évolution du statut des femmes dans le monde est loin d’être uniforme. C’est un long travail à la fois intime, social, politique et historique.

La programmation, au fil des ans, s’est considérablement étoffée. Comment parvenez-vous à tenir la barre d’un tel grand paquebot de films et à maintenir la qualité artistique et organisationnelle d’un événement de cette ampleur ?

Cette manifestation et toutes ses activités annexes d’éducation à l’image, de médiation culturelle sur les territoires et en milieu carcéral, est un moment essentiel de la réappropriation d’une place qui, semble-t-il, n’est pas aisément accordée aux femmes, celle d’actrices dans une histoire encore largement écrite par des hommes. Rendre visibles des femmes qui ont rendu visibles des femmes écrivant et filmant des histoires, fictives ou réelles, c’est être dans la transgression à l’égard d’un ordre symbolique qui demeurerait patriarcal, et au sein duquel les femmes n’auraient de place ménagée que subalterne.

Donc l’enjeu est civilisationnel ! C’est un engagement vital et ma contribution à l’idée que je me fais de la démocratie (si malmenée aujourd’hui).

La présence des pionnières dès 1900, nous encourage à réévaluer l’histoire du cinéma.

1De 1915 à 1929, elle réalisa 25 films avant-gardistes, dont le célèbre "La Coquille et le Clergyman" (1927) dont le scénariste n’est autre qu’Antonin Artaud ; en 1925 elle a lancé le mouvement des ciné-clubs (voir Jackie Buet, Films de femmes, six générations de réalisatrices, op. cit., p. 17.

2Actrice (notamment dans "Les Vampires" de Louis Feuillade), muse des surréalistes, amie de Colette, elle fonda sa propre maison de production afin de pouvoir enfin réaliser les films de ses vœux ; elle en réalisa neuf de 1916 à 1950, puis, endettée, elle se fit critique de films et devint collaboratrice de Henri Langlois à la Commission de recherches historiques à la Cinémathèque française (source : Françoise Flamant, "A tire d’elles", op. cit., p. 41).

Partager la page