L’État français a déposé des œuvres d’art à l’étranger, que ce soit dans le réseau des ambassades de France, dans le réseau culturel français, mais aussi dans des musées étrangers ou auprès d’organisations internationales. Ces œuvres sont appelées « dépôts », c’est-à-dire des prêts mais qui peuvent s’étendre sur le très long terme, parfois sur plus de cent ans. Or, le code du patrimoine prévoit que ces biens soient récolés tous les dix ans. Mais comment les institutions déposantes s’organisent-elles pour récoler des œuvres installées parfois à des milliers de kilomètres ? À quels problèmes sont-elles confrontées ? Ce sont autant de sujets abordés lors de la table ronde de la journée organisée par le ministère de la Culture le 14 juin dernier autour du récolement décennal.

Ces dépôts à l’étranger sont nombreux : la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art en dénombre aujourd’hui plus de 120 000. Ils se partagent principalement en deux grandes catégories :

- les œuvres d’art, mobilier et vaisselle déposés dans le réseau diplomatique ;

- les œuvres d’art déposées dans des musées étrangers.

Le principal écueil pour le suivi de ces biens reste la distance et donc les coûts que cela induit. Mais cette difficulté peut en partie se résoudre en confiant la tâche à d’autres déposants ou au dépositaire lui-même. L’autre obstacle réside dans les incompréhensions culturelles, les notions de dépôt et de récolement ne trouvant pas toujours d’équivalent dans les pays étrangers.

Les dépôts dans le réseau diplomatique

Ces dépôts sont destinés à meubler et décorer ambassades et consulats, notamment pour rendre visible le savoir-faire français et palpable le prestige de la France. Ces œuvres, placées sous la responsabilité du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, sont des biens du Mobilier national (tapis, tapisseries, meubles, luminaires) et de la Manufacture de Sèvres (vaisselle, vases…), mais également du Centre national des arts plastiques et des musées nationaux. Depuis 2002 néanmoins, ces derniers ne peuvent plus déposer de biens dans les administrations, mais il subsiste des dépôts faits antérieurement, notamment des œuvres du musée du Louvre, du musée d’Orsay, du château de Versailles ou encore du musée national d’art moderne.

Le récolement de ces biens est facilité par le bureau de l’architecture et de la décoration (PAD) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. En effet, lorsqu’il est alerté d’un récolement au sein d’un poste diplomatique, il informe tous les autres déposants concernés. L’objectif : que ces derniers puissent donner un mandat au déposant qui se déplace. Par ailleurs, le PAD récole parfois lui-même et centralise les inventaires des biens réalisés théoriquement chaque année par les équipes du réseau diplomatique. Ces pointages, transmis aux déposants, n’ont pas la valeur scientifique d’un récolement mais permettent de réagir rapidement en cas de disparition (souvent, le bien a été simplement déplacé).

Les dépôts dans les musées

On comptabilise près de 4000 biens des musées français déposés dans des musées étrangers. Ils dépendent essentiellement du musée d’Archéologie nationale, mais également du musée du quai Branly-Jacques Chirac et du musée du Louvre, particulièrement de ses départements d’archéologie.

Ces dépôts sont le fruit d’échanges scientifiques entre musées qui ont eu lieu dès le XIXe siècle. Cette politique d’échanges a été relancée dans les années 1960-70, notamment sous l’impulsion du Conseil international des musées (ICOM) et de l’UNESCO, afin de favoriser l’avancement et la diffusion du savoir grâce au développement des échanges internationaux. Les musées d'histoire naturelle, d'archéologie et d'ethnographie sont les plus à même de mener cette politique, notamment via des doublons ou des fragments en vue de reconstituer des œuvres démembrées. Cette politique d’échanges et de dépôts bilatéraux est en outre très utile pour maintenir des liens entre les musées et donc entre les pays. Elle permet aussi, aujourd’hui, de pallier les difficultés à acquérir de nouveaux biens, notamment archéologiques, en raison de coûts élevés et de la problématique de la provenance.

Pourtant, ces échanges n’ont, dans le temps, pas suivi une nomenclature toujours très définie et furent appelé échanges de dépôts à long terme, échanges de dons, échanges bilatéraux et multilatéraux, dépôts croisés… Cette multiplicité d’expressions a entraîné des confusions et l’inscription de ces objets sous le statut de « dons » dans l’inventaire de nombreux musées étrangers.

En effet, hors France, les notions de dépôts et de récolement sont bien souvent ignorées. Pour venir récoler leurs dépôts, surtout s’ils sont anciens et considérés par les musées étrangers comme des biens propres, les musées français doivent donc user de diplomatie et contourner la difficulté en évoquant des études scientifiques sur l’histoire de leurs collections. C’est ainsi qu’a procédé le musée du Louvre lors du premier récolement décennal. Afin de faciliter le deuxième, l’institution réfléchit, avec le ministère de la Culture, à la rédaction d’une note-cadre qui viendrait expliquer la réglementation française et rassurer les musées étrangers sur la pérennité de ces dépôts.

Pour en savoir plus sur la politique des dépôts et leur récolement, voir Les missions de la CRDOA

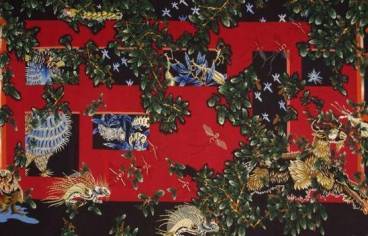

Illustration principale : La belle au bois dormant de Jean Veber, carton peint (modèle à échelle utilisée pour le tissage) (GOB 436-00), a été déposée en 1925 au consulat du Caire. Non localisée, elle a fait l'objet d'une plainte en 2013.

Les rapports de la CRDOA consacrés aux biens déposés à l’étranger

Les biens déposés à l’étranger font l’objet de rapports de la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art, qui récapitulent pour les pays choisis l’ensemble des opérations de récolement et post-récolements afférentes.

La commission a regroupé les États étrangers en 10 ensembles géographiques.

Sept groupes ont pour le moment bénéficié d’un rapport :

- Canada ;

- États-Unis ;

- Amérique latine ;

- Afrique ;

- Europe du Nord (Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni, Suède) ;

- Europe de l’Ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse) ;

- Europe du Sud (Andorre, Espagne, Grèce, Italie, Chypre, Malte, Monaco, Portugal, Vatican).

Le bilan de ces sept rapports publiés donne les chiffres suivants : 47 249 biens ont été récolés sur 63 246 déposés, soit un taux de récolement de 74,71 %. Ce taux comprend une partie de récolements anciens de plus de dix ans, donc à diligenter à nouveau.Le prochain rapport sera consacré à l’Europe de l’Est (publication en 2025).

Partager la page