C’est l’un des socles sur lesquels est fondé l’état de droit en France. Le décret de 1848 portant abolition de l’esclavage mérite, au même titre que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’ordonnance octroyant le droit de vote aux femmes, l’appellation qui sert d’emblème au cycle d’expositions lancé en 2021 par les Archives nationales : « Les Essentiels ».

Essentiel, l’original de ce document l’est à plus d’un titre. A commencer par sa valeur de témoignage emblématique – et ô combien émouvant – d’une histoire en train de s’écrire, celle de la République, qui établit l’égalité civique entre tous ses citoyens. Alors que cette passionnante exposition débute le 11 mai sur le site parisien des Archives nationales, Bruno Ricard, directeur de l’institution, revient sur ce jalon décisif de notre histoire.

Parmi de nombreux documents représentatifs de l’histoire de France, les Archives nationales ont choisi de mettre en avant le décret de 1848 abolissant l’esclavage. Pourquoi ce choix ?

La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, acte fondateur d’une société nouvelle, devait, à l’évidence, être le premier document du cycle. Mais cette déclaration passe sous silence plus de la moitié de la population française : les femmes et les esclaves. Le décret d’abolition de l’esclavage de 1848 et l’ordonnance de 1944 qui accorde le droit de vote aux femmes (qui sera le troisième document du cycle) réparent cette discrimination, établissent l’égalité civique entre tous, en cohérence avec la devise de la République. En ce sens, ce texte est un « Essentiel » dans l’histoire de la Nation.

Comment l’exposition va-t-elle présenter ce document ?

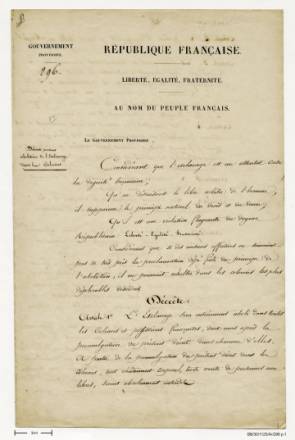

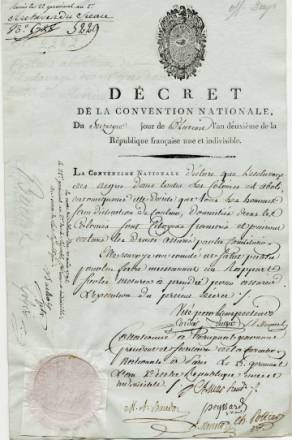

Le principe des Essentiels est de mettre en lumière un document connu de tous, mais jamais approché dans sa matérialité. La mise en scène est donc volontairement sobre, centrée sur le document iconique : trois vitrines, qui présentent le décret, mais aussi le premier décret d'abolition (1794), le recensement des esclaves d’une « habitation », et des entraves prêtées par le musée du Nouveau Monde de la Rochelle. Derrière ces vitrines, trois grands kakémonos proposent des textes explicatifs qui permettent de situer les documents dans leur contexte historique.

A l’extérieur, sur la rue des Francs-Bourgeois et visible depuis la rue Rambuteau, toutes deux fréquentées par des centaines de milliers de personnes chaque année, une grande bâche reproduit le document, interpelle le passant, l’invite à franchir le seuil. L’entrée est libre et gratuite.

Enfin, une duplication de l’exposition est présentée sur notre site de Pierrefitte-sur-Seine.

L’exposition du décret de 1848 touche à un sujet complexe qui reste parfois à découvrir par le public…

L’histoire de l’esclavage et de ses abolitions est en effet un sujet sensible, encore aujourd’hui, dans les outre-mer comme en métropole. Pour cette raison, nous avons associé à cette démarche la Fondation pour la Mémoire de l’esclavage dont l’éclairage et l’approche ont été extrêmement précieux pour situer le sujet dans les débats contemporains. Et c’est avec la Fondation que nous organisons, les 1er et 2 juin, un colloque sur la « sortie de l’esclavage ».

En matière de médiation, le public a à sa disposition des outils permettant une large accessibilité : des livrets de visite en français, en anglais et en espagnol, mais aussi en braille et en FALC (« Facile à lire et à comprendre », destiné aux personnes en situation de handicap mental et à toutes celles qui maîtrisent mal le français).

Droits de l’homme, respect de l’intégrité de la personne humaine, égalité civile et notamment égalité hommes-femmes, la lutte pour ces valeurs est plus que jamais d’actualité. Avec Les Essentiels, les Archives nationales nous rappellent qu’elles sont constitutives de notre histoire...

La première édition des Essentiels a attiré plus de 40 000 visiteurs, de septembre à décembre 2021. Nous espérons au moins un succès comparable. Les retours sur le concept même de ce cycle ont été très positifs, d’autant plus que nous avons invité le public à choisir les prochains documents essentiels. C’est ainsi que l’ordonnance de 1944 qui a accordé le droit de vote aux femmes et la loi Badinter de 1981 qui a aboli la peine de mort ont été sélectionnées.

Cette démarche participative, pour choisir le sujet d’une exposition, est une première aux Archives nationales. L’exposition de ces textes et la démarche globale confortent la position des Archives nationales comme institution citoyenne et espace de débats publics. Elle s’inscrit dans la nouvelle Stratégie de l’établissement et son axe 2 : « Des Archives ouvertes sur la Cité ». C’est un retour aux sources, une réaffirmation de l’ADN de l’institution, de sa place singulière dans le paysage culturel français.

Le long chemin vers l’abolition de l’esclavage

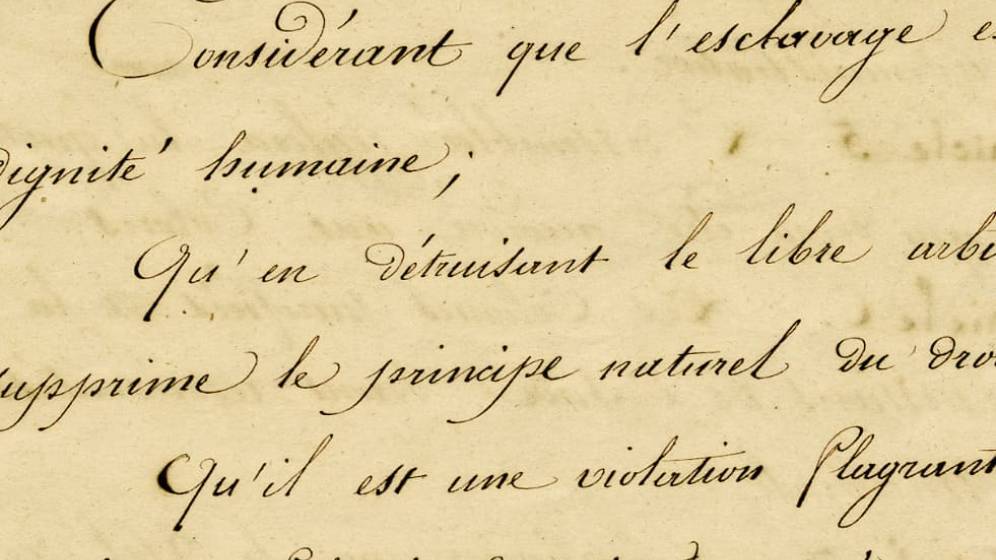

Étape décisive sur une longue route vers la liberté, l’état de droit et l’intégrité de la personne humaine, le décret de 1848, document soigneusement conservé par les Archives nationales, ne pourra qu’émouvoir les personnes qui auront la chance de le voir à l’hôtel de Soubise, du 11 mai au 5 septembre 2022. Quoi de plus bouleversant que d’apercevoir sur ce document officiel la présence à peine refroidie des combats acharnés contre la violence et l’indignité ?

Qu’on en juge : en 1848, la France compte plus de 250 000 hommes et femmes en situation d’esclavage. La traite d’êtres humains est pratiquée depuis le XVIIe siècle au profit des colonies françaises. Depuis 1685, le « Code noir » réglemente ainsi ni plus ni moins que la déportation et le travail forcé, afin de servir les intérêts commerciaux du Royaume, en développant notamment la culture de la canne à sucre dans les Antilles.

Cette pratique se perpétue presque trois siècles. La conscience des Européens, il faut l’admettre, sombre à l’époque dans le cynisme ou l’hypocrisie, comme le dénoncent le célèbre passage de Candide, en 1759, chef-d’œuvre d’ironie signé Voltaire, et les premiers mouvements abolitionnistes, en Angleterre notamment. Une histoire complexe (révolution haïtienne en 1791, 1ère abolition par la Convention en 1794, rétablissement par Bonaparte en 1802…) précèdent ainsi l’œuvre de Victor Schoelcher.

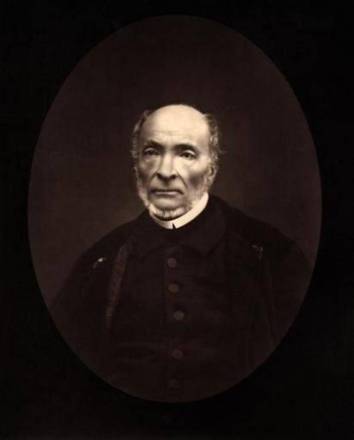

Ce dernier, journaliste alsacien né en 1804, qui découvre à Cuba la réalité de l’esclavage, consacre sa vie à lutter contre lui. A l’époque, les adversaires de l’abolition veulent surtout sauver leurs avantages économiques en faisant adopter des lois « d’humanisation de l’esclavage » (ce qui était déjà l’esprit du code Noir). Fermement opposé à cette attitude, Schoelcher écrivit : : « Le seul, l'unique remède aux maux incalculables de la servitude, c'est la liberté. Il est impossible d'introduire l'humanité dans l'esclavage. » Membre du gouvernement de la IIe République, il préside alors une commission qui va lui permettre de rédiger le décret portant son abolition, promulgué le 27 avril 1848.

Partager la page