IIIF pour les musées de France

IIIF (International Image Interoperability Framework) désigne une communauté et un cadre technique commun pour la diffusion et la manipulation des images numériques sur le Web. Les musées de France, grands producteurs et collecteurs d’images et de données patrimoniales, ont tout intérêt à explorer les nombreuses fonctionnalités de ce standard qui s’impose à l’international.

Mis à jour le

Qu’est-ce que IIIF exactement ?

Afin de comprendre les tenants et les aboutissants, notamment techniques, de IIIF, nous vous recommandons de consulter les ressources suivantes :

- Site officiel de IIIF (en anglais)

- Introduction à IIIF par Biblissima+

- Sophie Bertrand, Gaël Chenard, Stéphane Pillorget, Carine Prunet (coordinatrice), Régis Robineau, « IIIF : découverte et interopérabilité sans frontières des images patrimoniales », Culture et Recherche, n° 143, 2022, p. 111-117.

À quoi sert IIIF ?

Le recours aux technologies IIIF permet au producteur de données de créer un lien vers un fichier dit « Manifeste », à partir d’une notice d’œuvre illustrée d’une image libre de droits. Ce lien permet à l'utilisateur d’afficher et de manipuler les images et leur description, sans téléchargement, dans un seul visualiseur.

L’utilisateur crée une collection d’images et de métadonnées descriptives, provenant de différentes sources. Il peut zoomer, comparer, annoter, utiliser tout ou partie de l’image afin de créer de nouveaux documents, corpus de recherche ou contenus éditoriaux (publications scientifiques numériques, expositions virtuelles, outils de médiation...)

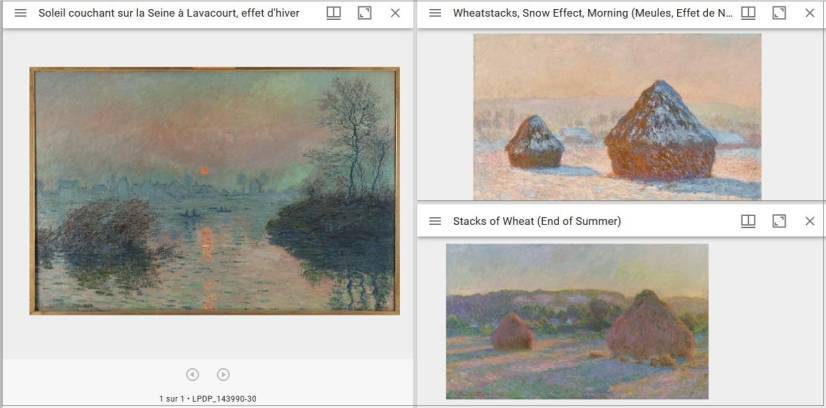

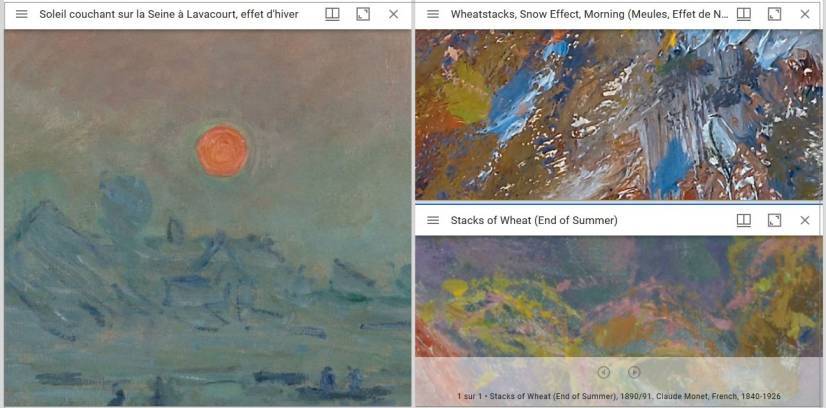

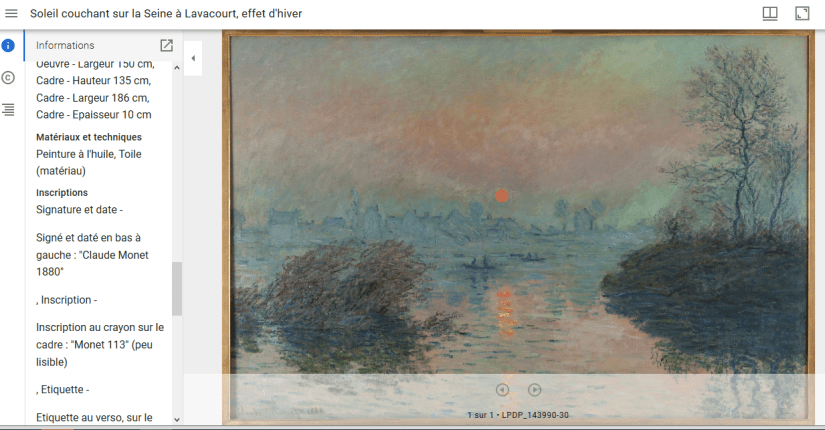

Exemple d'utilisation avec trois œuvres de Claude Monet

Voici ci-dessous, un exemple de juxtaposition, puis de zoom, dans le visualiseur Mirador, de trois images d'œuvres de Claude Monet.

Les notices de ces trois œuvres ont été mises en ligne sur les sites Internet de trois institutions différentes : Paris Musées, Getty Center et Art Institute of Chicago. Ces notices sont dotées, au sein de leur catalogue en ligne des collections, d'un lien vers un fichier Manifeste permettant d'utiliser les technologies IIIF. Ce lien est utilisé pour afficher et manipuler chacune de ces trois images dans une même interface.

En haut à gauche : Monet Claude, Soleil couchant sur la Seine à Lavacourt, effet d'hiver, huile sur toile, 1880, Paris, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, CC0 Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Notice. Manifeste IIIF.

En haut à droite : Monet Claude, Meules, Effet de Neige, Le Matin, huile sur toile, 1891, Los Angeles, Getty Center, No Copyright - United States Notice. Manifeste IIIF.

En bas à droite : Monet Claude, Meules de blé, (fin d'été), huile sur toile, 1890-1891, Chicago, Art Institute of Chicago, CC0 Public Domain Designation. Notice. Lien IIIF.

En quoi IIIF est-il innovant ?

Les technologies IIIF renouvellent l’accès et l’exploitation des documents numériques, dans le cadre de la diffusion, de la recherche ou de la médiation :

- juxtaposer et zoomer dans un même visualiseur, sur des images issues de sources différentes dûment identifiées ;

- importer les métadonnées en même temps que l'image, émanant du site producteur de l'information ;

- associer plusieurs représentations d'une même œuvre en fonction de son état de conservation ou de son stade de création ;

- comparer différentes prises de vue d’une même œuvre correspondant à différentes méthodes d'examen (lumière naturelle, lumière rasante, radiographie, microfluorescence X…) ;

- reconstituer une œuvre dont les différentes parties sont conservées dans des lieux différents, rassembler une collection d'œuvres ou de documents dispersés, localisés ou disparus ;

- extraire ou citer la partie d'une image ;

- annoter une image ;

- ajouter des commentaires sur tout ou partie d'une image.

Le fait qu’il ne soit pas nécessaire de télécharger les données dans son espace personnel présente un intérêt non négligeable en termes de sobriété numérique. De même, l’utilisation d’un seul visualiseur libre de droits permet un gain économique et facilitera à terme la vie des internautes.

Les réflexions en cours sur la déclinaison des protocoles IIIF aux images numérisées en trois dimensions renforceront la valorisation des collections muséales (sculptures, objets d'arts décoratifs, ethnologiques ou archéologiques).

Quel est l’intérêt d’utiliser IIIF pour les musées de France ?

[Ce qui suit est une citation autorisée de la partie rédigée par Carine Prunet dans l’article consacré au IIIF du numéro 143 de la revue Culture et recherche, référencé plus haut].

Si le domaine des archives et des bibliothèques exploitent déjà IIIF pour l’exploration de séries ou de masses de documents figurés, "le recours à ces technologies présente également pour les musées de multiples intérêts, liés à la libre mise à disposition des images des collections et de leurs métadonnées.

Quelles sont les pratiques au plan international ?

C’est principalement outre-Atlantique et au Nord de l’Europe que des catalogues de collections en ligne de musées, intégrant systématiquement une démarche d’ouverture des données, se sont dotés d’interfaces compatibles IIIF. Des liens IIIF sont présents sur des centaines de milliers d’images d’œuvres du domaine public aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, au Danemark et en Autriche. Ils permettent, via le logo ou un lien sur la notice de l’objet, d’utiliser directement un visualiseur IIIF.

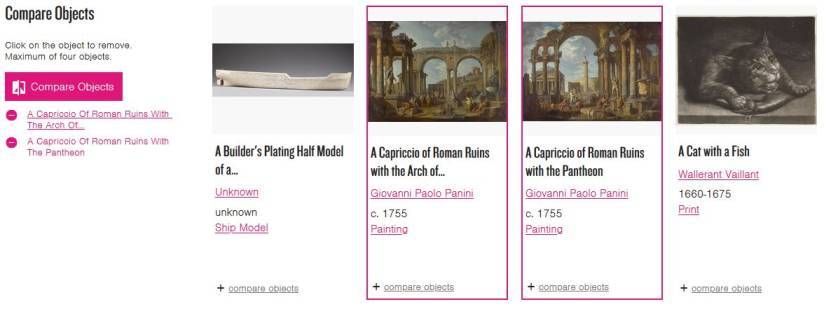

Certains établissements (Art Gallery of Ontario, National Gallery of Art of Washington) le proposent comme un outil de comparaison, véritable plus-value à l’exploration de la collection [- tant pour la navigation que pour la constitution de corpus de comparaison].

Exploration, comparaison et zoom, grâce au IIIF, d'oeuvres du catalogue des collections (Art Gallery of Ontario à Ottawa). Deux vues de la Rome antique de Giovanni Paolo Panini. Notice 1. Notice2. Manifeste IIIF

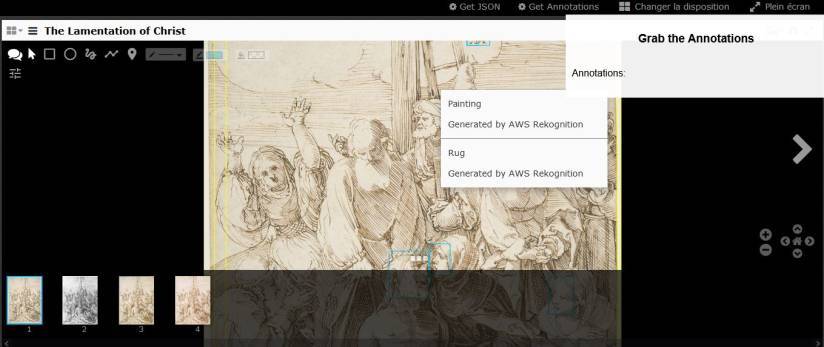

Selon les cas, le zoom profond et l’import des métadonnées sont associés à la possibilité d’annoter l’image en détourant une zone (Harvard Art Museums).

Albrecht Dürer, The Lamentation of Christ, encre brune sur papier, 1521, Harvard Art Museums. Photo © President and Fellows of Harvard College. Notice. Manifeste IIIF

Quels usages en France ?

Côté français, les exemples sont encore rares mais importants. Les 366 000 notices des collections de douze musées de la Ville de Paris sont dotées de 202 000 liens manifestes depuis 2022.

Les musées de Reims ou le musée de Bretagne à Rennes, qui ont ouvert des images HD, pourraient s’inspirer de cet exemple dans l’avenir.

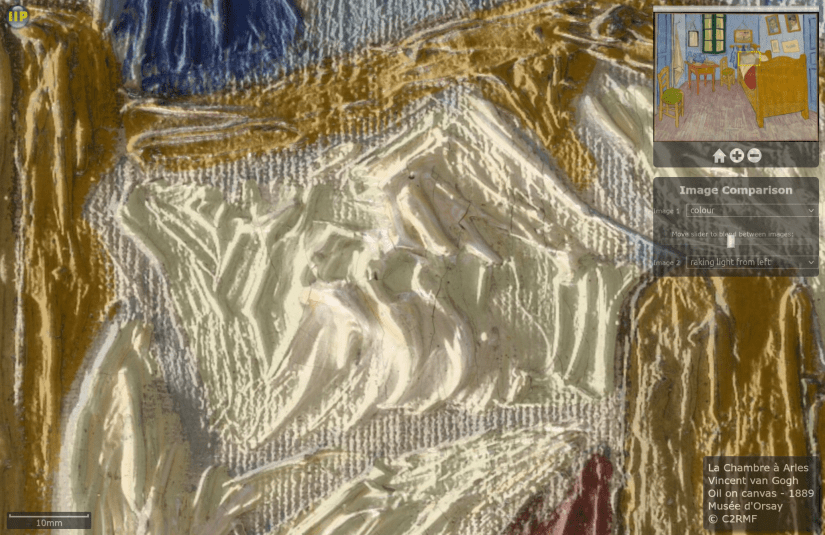

Le centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) utilise IIIF pour la base EROS (European Research Open System), riche de 80.000 dossiers d'œuvres et de 400.000 images en haute définition. Cela permet de manipuler et confronter dynamiquement les différentes images scientifiques d’une même œuvre.

Outil de visualisation et de superposition d'imagerie scientifique (lumière rasante) du C2RMF appliqué à La Chambre de Van Gogh à Arles, Musée d’Orsay. Lien IIIF.

L’outil permet d'analyser les détails de l’œuvre en haute définition et de mieux comprendre sa composition, structure ainsi que les matériaux constitutifs.

Quelles sont les perspectives d’application ?

Les possibilités d’application pour les images muséales sont nombreuses. La comparaison peut aider la recherche sur une grande typologie de collections sérielles (estampes, céramiques, objets archéologiques, monnaies, albums graphiques ou photographiques…) ou sur des états de conservation évoluant dans le temps. Elle permet aussi le regroupement numérique d’objets conservés dans des institutions différentes (séries, polyptyques, etc.) et renouvellerait la navigation des portails thématiques ou multi-institutions.

Couplé à un outil de reconnaissance visuelle, IIIF présenterait un intérêt pour l’étude des images de bases spécialisées dans la recherche de provenance d’œuvres.

L’annotation, notamment iconographique, ciblée sur une partie définie de l’image, présente un potentiel d’outillage harmonisé des plateformes collaboratives. Par ailleurs, des exemples d’utilisation en médiation numérique, offrant une exploration commentée de l’image, sont également prometteurs.

Le standard IIIF reconnu par le ministère de la Culture

Si le potentiel d’usage pour les musées ne manque pas, le point de départ demeure la compatibilité technique des outils à disposition des professionnels, avec les protocoles IIIF.

Le ministère de la Culture, après avoir soutenu plusieurs projets de recherche recourant au IIIF, a adhéré en 2024 au consortium IIIF pour faciliter l’échange et la transmission d’information entre les institutions culturelles françaises et la communauté IIIF internationale.

Le ministère de la Culture reconnait désormais officiellement ce standard à travers une recommandation en date du 21 mai 2024 à l’attention des opérateurs culturels, notamment pour la création ou la refonte de leurs portails de collections, alimentés de données administrées par leurs soins. Il vise ainsi à définir une politique commune aux différents secteurs métier concernés.

Préconisations techniques

La ressource téléchargeable ci-dessous indique les préconisations techniques pour l'utilisation de IIIF dans les musées de France. Ces préconisations rappellent le contexte général et indiquent les éléments à implémenter (APIs, visionneuse) ainsi que des recommandations complémentaires (affichage, accès, métadonnées d'un Manifeste ; tests de validation et exemple fictif de Manifeste).

Nota bene : certains éléments de ces préconisations sont repris de la documentation IIIF du portail France Archives par le Service interministériel des archives de France, dont les autrices sont Mathilde Daugas (SIAF) et Cécile Sajdak (portail Biblissima+). Nous les remercions, ainsi qu’Antoine Courtin, Directeur de projet - responsable de la ligne de produit « Collections » (Service du Numérique, ministère de la Culture), pour leur contribution à ces informations techniques.

Partager la page