Près de trois cents grottes ou abris ornés sont connus à ce jour dans le monde, dont 187 répertoriés en France. Trois découvertes majeures – auxquelles s’ajoute la découverte récente de la grotte de la Licorne à La Rochefoucauld en Charente – sont venues enrichir au XXe siècle ce riche patrimoine protégé puisqu’une grotte ornée sur deux est classée ou inscrite au titre des monuments historiques.

Pour protéger et mettre en valeur ce patrimoine, le ministère de la Culture mène une politique active qui vise à combiner impératifs de conservation, contrôle scientifique et débouchés culturels à des fins de médiation.

Pour permettre au grand public de découvrir ces sites uniques sans les abîmer, les grottes ont quant à elles eu recours à des fac-similé visitables afin d’éviter une fréquentation du site qui pourrait leur porter atteinte. Ces répliques ont été rendues possibles par l’utilisation de nouvelles technologies innovantes.

Lascaux : le premier trésor mis à jour

Tout commence le 8 septembre 1940 à quelques centaines de mètres de Montignac en Dordogne, sur la colline de Lascaux. Marcel Ravidat, âgé de 18 ans, se promène avec son chien Robot lorsqu’il repère un trou au sol laissé par le déracinement d’un arbre. Le jeune homme y jette alors des pierres qui roulent longtemps dans les profondeurs, signe de la potentielle découverte d’une cavité.

Quatre jours plus tard, il revient sur les lieux avec du matériel sommaire pour désobstruer le trou, en compagnie de trois camarades ; avec Jacques Marsal, Georges Agniel et Simon Coencas, ils seront les quatre premiers à pénétrer dans la grotte de Lascaux. Ils y découvrent un ensemble de peintures et gravures d’une grande richesse aujourd’hui datée entre 18 000 et 20 000 ans et qui rassemble presque tout ce que l’on connaît en termes de représentations préhistoriques (animaux, humains, signes) et de techniques utilisées par les artistes (dessins, peintures bichromes et polychromes, gravures).

Victime de l’engouement touristique

Cette richesse de décor suscite enthousiasme et fascination et attire les visiteurs, parfois jusqu’à 1 800 par jour. Pour les accueillir, des aménagements touristiques sont réalisés à partir de 1947 avec notamment le retrait de l'éboulis d'entrée qui régulait les échanges d’air avec l’extérieur. Ceci déstabilise le fragile écosystème de la grotte, dérègle ses paramètres climatiques et hygrothermiques et met en danger la conservation des lieux avec l’apparition de moisissures sur les zones non ornées et accessibles. La cavité est aussi sujette au réchauffement climatique car située à faible profondeur et donc particulièrement sensible à l'évolution des températures extérieures. Sa fermeture au public est décidée en avril 1963. Depuis, la grotte fait l’objet d’une surveillance rigoureuse avec un contrôle constant des parois, du climat et de l’humidité.

La solution du fac-similé

Le site fermé, un premier fac-similé enfoui dans le sol, appelé Lascaux II, ouvre ses portes en 1983 sur la même colline que la grotte originale. Il reproduit la salle des Taureaux et le diverticule axial, soit 90 % des peintures. Le tout reste très fidèle à l’original grâce à l’utilisation de coques en ferro-ciment et la reproduction des reliefs dans les moindres détails et des peintures polychromes exécutées avec des colorants naturels, comme les artistes de la Préhistoire.

Ont suivi Lascaux III, la réplique nomade qui permet, depuis 2012, de faire voyager la grotte à travers le monde et Lascaux IV, le Centre international d’art pariétal de Montignac-Lascaux, situé en contrebas de la colline de Lascaux et inauguré en 2016. Ils sont gérés par Département de la Dordogne par l'intermédiaire de la Semitour.

Chauvet-Pont d’Arc : le plus ancien chef-d’œuvre de l’humanité

C’était le dimanche 18 décembre 1994. Jean-Marie Chauvet, accompagné d’Éliette Brunel et de Christian Hillaire, tous trois spéléologues avertis, découvre un léger courant d'air émanant d'un petit trou vers les falaises sur le cirque d'Estre, en Ardèche. Ils creusent derrière un éboulis et découvrent une vaste salle au plafond très haut remplie de splendides concrétions scintillantes, des ossements d'animaux et, enfin, plus de 1 000 dessins datant d’il y a 36 000 ans, ce qui fait de Chauvet le plus ancien chef d’œuvre de l’humanité connu à ce jour.

Parmi ces dessins, 425 figures animales de 14 espèces différentes, dont une majorité d’animaux dangereux. Ces représentations sont inédites dans l’art pariétal paléolithique et montrent une sélection inhabituelle de spécimens qu’il était difficile d’observer ou d’approcher à cette époque. La grotte sera classée au titre des Monuments historiques en 1995 et au Patrimoine mondial de l’Unesco en juin 2014.

Un site préservé de l’homme

Fermée par un éboulement de rochers il y a environ 20 000 ans, la grotte Chauvet-Pont-d’Arc est restée scellée jusqu’à sa redécouverte en 1994, bénéficiant ainsi d’un climat intérieur d’une grande stabilité pendant des millénaires. Pour assurer la conservation des dessins et des peintures à long terme et avec les leçons tirées de la conservation de Lascaux, la grotte n’a jamais été ouverte au public et n’est aujourd’hui accessible qu’aux scientifiques. L’État a mis en place, dès l’année 2000, un service de conservation de la grotte dont le rôle est de superviser le suivi climatologique et bactériologique et de surveiller les travaux d’entretien et de maintenance.

Le défi de la Caverne du Pont d’Arc

Comment découvrir les trésors de la grotte Chauvet sans l’abîmer ? Dès les années 2000, le projet d’une réplique est lancé. Cinq ans d’études et trente mois de chantier auront été nécessaires pour relever le défi de la grotte Chauvet 2 - dite la Caverne du Pont-d’Arc - mené par le Département de l’Ardèche et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Deux fois plus petite que l’originale de (3 000 m2 au plancher contre 8 500), elle en imite cependant le relief complexe au millimètre près grâce à la modélisation 3D de la surface et la prise de 6 000 photos numériques.

Les 8 200 m² de décors sculptés (sol, parois et plafonds) représentent 52 types de roches différentes, les 27 panneaux pariétaux ornés ont fait l’objet d’un traitement spécifique selon les gestes et les techniques de l’époque. Enfin les éléments géologiques et les ossements d’animaux ont été moulés puis patinés.

Ouverte en avril 2015, la Caverne du Pont d’Arc est à ce jour la plus grande réplique de grotte ornée au monde.

Cosquer : un trésor sous-marin dévoilé au public

Trente ans d’investigations auront été nécessaires pour découvrir et restituer la grotte Cosquer, au Cap Morgiou, dans les calanques de Marseille. En 1985, le plongeur professionnel Henri Cosquer découvre à 37 mètres sous l’eau l’entrée d’une galerie mais ne déclare sa découverte que six ans plus tard. Entre temps, d’autres plongeurs s’y sont risqués, trois y ont laissé leur vie. Car l’accès au site est difficile avec une galerie remontante de 116 mètres de long qui aboutit sur une zone émergée appelée la « plage ». La topographie est complexe avec deux grandes salles communiquant par d’étroits passages, de nombreux recoins et un grand puits noyé de 24 mètres de profondeur.

Une première expertise de la grotte révèle l’existence d’un site paléolithique riche de plus de cinq cents entités d’art pariétal dont un bestiaire de deux cents figures animales et trois emblématiques pingouins, espèce rarement représentée. Parmi les objets découverts se trouvent aussi une douzaine d’outils en silex. Cet ensemble est complété par 65 empreintes de mains et deux cents signes plus abstraits comme des rectangles, des zigzags et des points… Le carbone 14 a permis d’estimer la datation du site entre – 33 000 et -19 000.

Un lieu fragilisé par la montée des eaux

Trente mille ans avant notre ère, le rivage se situait à 12 km de l’entrée de la grotte, faisant émerger totalement le site fréquenté alors par des groupes d’homo sapiens. Mais le processus de destruction est enclenché depuis 10 000 ans et la fin de la dernière glaciation a provoqué la montée des eaux et englouti les 4/5e de la grotte. Le cinquième restant est aujourd’hui menacé par le même phénomène en raison du réchauffement climatique, au rythme moyen d’environ 3 mm par an. D’autres périls menacent le site, comme la pollution des eaux et les risques d’effondrements et de glissements liés à l’activité sismique de la région.

Une réplique récemment inaugurée

La grotte Cosquer est donc condamnée à plus ou moins long terme à la disparition et son sauvetage passera par une réplique, seul témoin de ce patrimoine. Mais comment restituer fidèlement le site trente ans après sa découverte, sans y avoir un accès direct ? Initié en 2016 par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le projet Cosquer a ouvert ses portes le 4 juin dernier au cœur de la Villa Cosquer Méditerranée à Marseille. Il s’agit d’une reconstitution scientifiquement rigoureuse de la grotte grâce à la modélisation 3D qui a permis la réplique des parois en béton avec l’aspect de la roche et la reproduction des dessins et gravures.

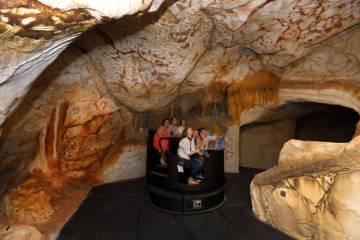

Les visiteurs embarquent dans des modules d’exploration qui évoluent dans cette reconstitution fidèle avec l’illusion d’être dans la vraie grotte, alimentée par la présence de plans d’eau. Une exposition permanente est consacrée à la Préhistoire tout en sensibilisant à l’urgence climatique et au phénomène de la montée des eaux.

Les Journées européennes de l’archéologie, une plongée de trois jours dans les découvertes du passé

Comme chaque année lors du troisième week-end de juin, les Journées européennes de l’archéologie, organisées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et sous l’égide du ministère de la Culture, invitent le public à plonger dans le passé et à explorer les traces matérielles des sociétés depuis la Préhistoire. Ces journées, créées en 2009, sont devenues nationales en 2010 puis européennes en 2019 avec désormais 46 pays qui participent à cette manifestation.

Pendant les trois jours de cette treizième édition, du 17 au 19 juin, plus d’un millier de manifestations seront proposées partout en France. Pour l’occasion, des chantiers de fouilles, habituellement inaccessibles au public, ouvriront leurs portes exceptionnellement, comme par exemple l’ancien village médiéval de Villers-Bocage (Hauts-de-France), les aménagements hydrauliques antiques du Vieil-Évreux (Normandie) ou l’épave médiévale de Villenave-d’Ornon (Nouvelle-Aquitaine).

Les Villages de l’archéologie sont l’occasion pour tous de découvrir la diversité de la discipline grâce à des rencontres avec des archéologues et autres chercheurs. Il y en aura au musée et théâtre romains de Lyon, à l’Hôtel national des Invalides à Paris, au parc de la Colline du Château à Nice ou encore au théâtre antique de Mandeure (Bourgogne-Franche-Comté). Enfin des visites guidées et des expositions gratuites auront lieu partout sur le territoire.

La journée du vendredi 17 juin sera consacrée au public scolaire avec des visites et ateliers qui leur sont réservés. Cette date sera celle de la restitution de projets d'éducation artistique et culturelle menés pendant l’année.

Un timbre à l’effigie de l’archéologie sous-marine

Chaque année, l’Euromed Postal, né en 2011 de l’union d’opérateurs postaux de 23 pays de la région méditerranéenne, lance une émission philatélique conjointe sur une thématique précise. Cette année, c’est celle de « l’Archéologie maritime ou les cités antique de Méditerranée » qui a été retenue.

Ainsi, La Poste, avec le soutien du Drassm (le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines), ont collaboré pour émettre un timbre sur ce thème et ont choisi la photographie prise en 2011 sur la fouille de l'épave antique Ouest Giraglia 2, au large du cap Corse. Un vernis mat a été apposé sur l’amphore. Cette fouille était à l’époque co-dirigée par le Drassm. Crée en 1966 par André Malraux et sous l’égide du ministère de la Culture, ce département a pour vocation de gérer le patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin sur le territoire français, soit plus de 11 millions de km2.

Un « premier jour » avec oblitération sera organisé le 8 juillet dans trois lieux à travers la France : au Carré d'Encre à Paris, au bureau de poste de la Joliette à Marseille et à Erbalunga, près de Bastia dans le cap Corse. Dès le 11 juillet, 495 000 exemplaires du timbre seront émis et mis en vente au prix de 1,65 €. Ce timbre sera ensuite le représentant français à la quatrième édition du concours philatélique organisé au niveau de l’Euromed Postal, du 15 septembre au 15 décembre prochain, avec un vote en ligne par le public.

Partager la page