Du 13 au 16 novembre, la photographie règne en maître au Grand Palais à l’occasion de Paris Photo, la première foire internationale dédiée à la photographie et à l’image. Pendant quatre jours, plus de deux cents exposants du monde entier viennent y présenter leurs artistes. Ce lieu dédié à la photographie et à l’image est aussi celui de découvertes et de dialogues puisque se croisent aussi bien des noms reconnus que de jeunes artistes aux pratiques contemporaines. À l’occasion de cet événement, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé de nouveaux grands projets qui marqueront le Bicentenaire de la Photographie, grande célébration qui mettra à l’honneur la création et le patrimoine photographique français de septembre 2026 à septembre 2027.

La foire est organisée autour de cinq secteurs, dont le parcours Elles x Paris Photo qui met en avant le travail de femmes photographes. Ce programme lancé en 2018 avec le partenariat du ministère de la Culture porte déjà ses fruits puisqu’il a permis de faire progresser la représentation des artistes femmes sur la foire de 20 à 39 %. Le commissariat de ce parcours a été confié cette année à Devrim Bayar, curatrice en chef du futur musée KANAL – Centre Pompidou à Bruxelles avec une sélection opérée parmi près de huit cents images.

Vous êtes la commissaire du parcours Elles x Paris Photo qui consacre chaque année, au sein de Paris Photo, une place particulière aux artistes féminines. En quoi consiste ce rôle ?

Devrim Bayar : Il s'agit d'établir une sélection d'œuvres d'artistes au sein des propositions faites par les galeries qui participent à la foire. Ma chance était évidemment que Paris Photo est la plus grande foire de photographies au monde et que les galeries participantes sont parmi les meilleures. Il y a donc eu énormément de propositions, environ huit cents images à partir desquelles j'ai dû établir une sélection finale d’une cinquantaine d’œuvres.

J’avais la volonté d’avoir à la fois des photos classiques des années 50, 60 ou 70 mais aussi quelques exemples qui ont un caractère plus hybride, d’artistes plus jeunes qui renouvellent le médium photographique avec des installations de vidéos, des structures avec des images imprimées, des tapissiers… Ce parcours reflète l'évolution du secteur et c’est ce qui est aussi intéressant.

Pour opérer cette sélection, vous dites avoir surtout été guidée par la force des images. Comment avez-vous procédé ?

D.B. : J'aime bien dire qu’il n'y a pas eu de critères qui ont guidés ma sélection. J'ai reçu les images de manière très ouverte, très curieuse. J'ai voulu découvrir ce qui avait été proposé par les galeries sans aucun a priori, sans aucune intention autre que celle de me laisser porter, sans me laisser influencer par la notoriété des artistes. J’en connaissais naturellement certaines mais d'autres m'étaient également tout à fait inconnues et je les ai découvertes grâce aux galeries. C’est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le public vient à Paris Photo : pour à la fois faire des découvertes et voir des photographies d'artistes bien établis.

Je me suis donc laissé interpeller par les images puis, en regardant celles que j’avais choisies, j’ai dégagé des lignes de force, j’ai essayé de voir si certaines pouvaient, ensemble, de manière collective, dire quelque chose.

Justement, quelles sont ces deux « lignes de force » qui sont ressorties de votre sélection ?

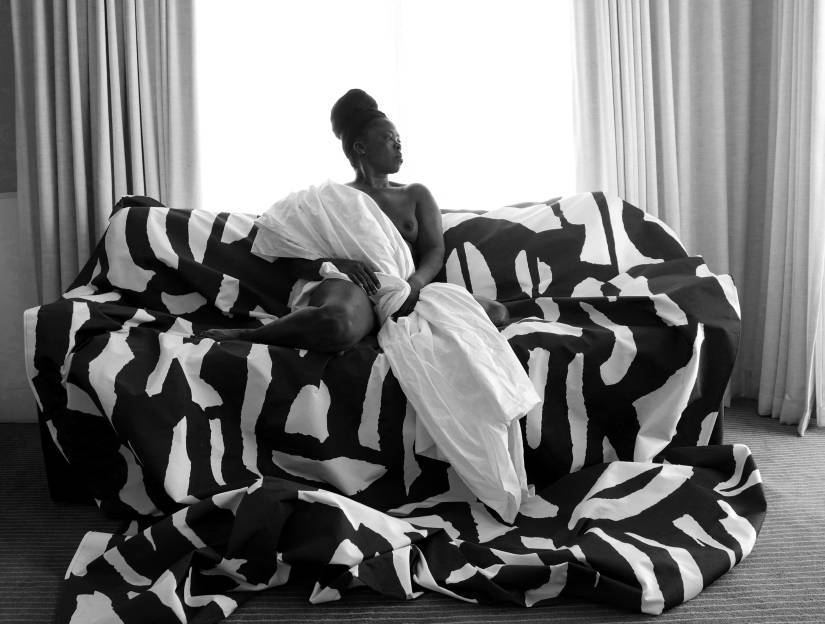

D.B. : Il y a tout d’abord le rapport de la figure au décor. Je prends deux exemples qui sont, dans les deux cas, un autoportrait. Tout d’abord celui de l'artiste Hélène Amouzou avec une photo où la figure est complètement diluée, dissoute dans le décor. Cette image parle de l'invisibilité des personnes en exil. Un engagement personnel, puisque l’artiste elle-même originaire d'Afrique, a immigré en Belgique et a dû se battre pendant des années pour obtenir une régularisation. A l'inverse, l'autoportrait de Zanele Muholi montre l'artiste dans une attitude presque royale, trônant sur un canapé dans une chambre d’hôtel chic et enveloppée dans du tissu très graphique comme si elle portait une robe. Dans ces deux œuvres, c'est le rapport de la figure dans sa manière d'occuper l'espace qui est signifiant. Entre ces deux extrêmes, il y a bien sûr un grand nombre de déclinaisons, avec des personnes qui se perdent ou se démarquent dans la foule. Il y a enfin cette belle image qui provient d'un livre de Rebecca Topakian, jeune artiste française d'origine arménienne : on y voit une figure entraînée par la puissance d’un courant marin dans lequel on peut voir une métaphore du flot de l'histoire et de la question des migrations.

L'autre ligne de force est la présence, dans cette sélection, d’un ensemble de figures qui ne nous regardent pas, sont enveloppées dans leur propre pensée, leurs propres images, leur propre univers. Il y a un rapport un peu paradoxal avec notre position de « regardant » puisque nous ouvrons les yeux pour regarder ces images qui ne nous regardent pas, sont indifférentes à notre regard. On comprend bien que dans l'image même, il y a une autre image : celle que ces personnes regardent mais à laquelle nous n'avons pas accès. Ces photos sont composées de strates successives dans un seul objet : la façon dont je regarde une image ne sera pas forcément la même que la vôtre car elle sera portée à la fois par des informations sur l’artiste, nos connaissances, mais aussi par nos émotions, nos désirs.

L'objectif du dispositif Elles x Paris Photo est de faire une place plus grande aux artistes féminines. Dans votre travail au quotidien, ressentez-vous une meilleure représentation des femmes ?

D.B. : Je travaille dans le monde des musées depuis le début de ma carrière et je pense que du côté de ces institutions, cette prise de conscience est déjà effective depuis pas mal d'années. Du côté du marché de l'art, elle est plus récente et c’est pour cela que l'initiative de Paris Photo est importante et pourrait même servir d'exemple pour d’autres. Car il y a évidemment toute la communication autour du parcours avec un catalogue, une vidéo, une page dédiée sur le site internet… Tout ceci contribue à rendre visibles ces artistes femmes.

Partager la page