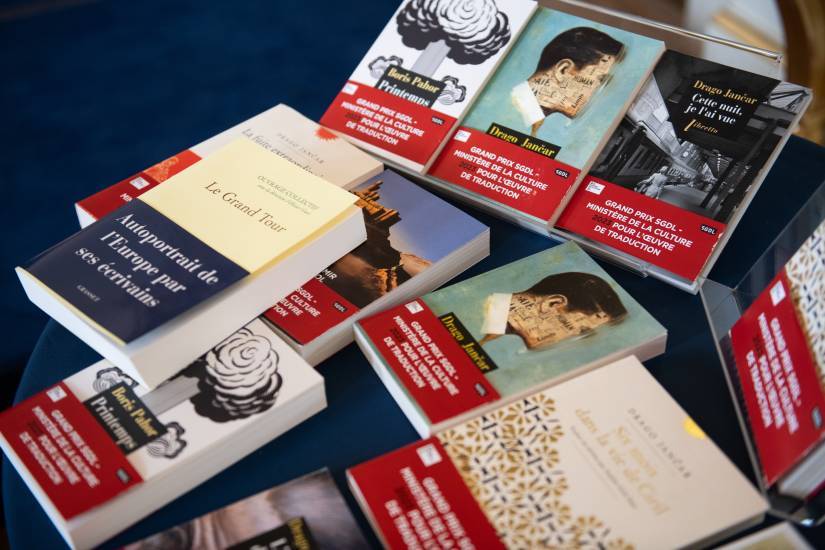

Passeuse, elle l’est à plus d’un titre. D'abord, parce qu’elle fait entendre dans ses traductions quelques-unes des plus grandes voix de la littérature slovène, Boris Pahor ou Drago Jančar, dont la traduction d’un nouveau roman est annoncée en janvier chez Phébus. Passeuse, également, parce que, avec patience et passion, mais aussi avec une opiniâtreté remarquable, elle aura permis au domaine slovène, un univers linguistique et culturel singulier, peu fréquenté en France, d'émerger, puis de trouver durablement ses lecteurs et son audience. « La littérature slovène était absolument inconnue en France, or ce que je voulais, c’était vraiment la faire connaître, et c’est devenu mon objectif », résume Andrée Lück-Gaye.

En lui remettant, jeudi 14 septembre, le Grand Prix pour l’œuvre de traduction 2023 décerné conjointement par le

ministère de la Culture et la Société des Gens de lettres, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, ne s’y est pas trompée. « Grâce à vous, nous avons la chance de mieux connaître les chefs-d’œuvre de la littérature slovène, a souligné la ministre. Vous les avez patiemment et généreusement rendus accessibles en bâtissant des ponts entre deux langues profondément ancrées en vous et entre deux pays qui vous sont chers ». Andrée Lück-Gaye a accepté de revenir pour nous sur son parcours, la veille de la remise du prix.

Comment êtes-vous venue à la traduction ?

Complètement par hasard, à la suite de démarches pour retrouver ma famille. Mon grand-père était en effet d’origine slovène mais il parlait mal le français, et de toute façon il n’était pas très bavard, il disait qu’il était né en Yougoslavie ou en Hongrie, et il avait effectivement des papiers en slovène et en hongrois car il venait d’une région du nord de la Slovénie sous domination hongroise. À la fin des années 60, je suis donc partie en Slovénie pour retrouver ma famille. À mon retour, j’ai commencé à apprendre le slovène. Au bout d’un an, je me suis inscrite à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), et en troisième année, Claude Vincenot, qui était mon professeur, m’a proposé de traduire un roman de Vladimir Kavčič sur les procès de Dachau. Ce texte est toujours dans mes tiroirs aujourd’hui mais depuis toutes ces années autant dire que j’ai eu le temps d’en peaufiner la traduction ! Par la suite, j’ai traduit des nouvelles pour des articles et des revues jusqu’à ce que la Slovénie me propose la traduction de Pèlerin parmi les ombres (La Table ronde, 1990) de Boris Pahor, ce qui a permis de mettre un premier coup de projecteur sur la Slovénie. Mais la professionnalisation a vraiment commencé avec ma première traduction de Drago Jančar, L’Élève de Joyce, à l’initiative d’Éric Naulleau, qui dirigeait alors la maison d’édition « L’Esprit des Péninsules ».

Avez-vous tout de suite perçu ce rôle de passeuse de la littérature slovène que vous auriez ?

Tous les traducteurs sont des ambassadeurs et des passeurs, mais la littérature slovène était absolument inconnue en France, or ce que je voulais, c’était vraiment la faire connaître, et c’est devenu mon objectif. Je me suis amusée à faire une bibliographie de toutes les traductions de slovène. La première remonte à 1925. Puis, de 1925 à 1990, date de ma première traduction publiée, une dizaine d’ouvrages ont été traduits, et de 1990 à aujourd’hui, plus de quarante, avec une nette accélération à partir de 2002. Ce qui me réjouit aussi, c’est que la relève est assurée. Deux jeunes traducteurs, Stéphane Baldeck et Feriel Kraševec, ont déjà pris le relais.

Comment présenteriez-vous les œuvres de Boris Pahor et de Drago Jančar ?

Ils sont originaires de deux régions différentes : Drago Jančar vient de Styrie, une région au nord de la Slovénie, tandis que Boris Pahor est né à Trieste, ville aujourd’hui italienne, il vient autrement dit du bord de mer, littéralement « Primorje » en slovène. J’ai traduit quatre romans ou recueils de nouvelles de Pahor tandis qu’à une exception près, j’ai traduit toute l’œuvre de Jančar, je la connais donc très bien. En France, Jančar est surtout repéré comme quelqu’un qui a travaillé autour de la Seconde Guerre mondiale. Il a en effet écrit deux romans qui en parlent précisément, et c’est une référence qui parcourt toute son œuvre, mais les autres romans ne sont pas centrés sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment à Six mois dans la vie de Ciril (Phébus, 2016) qui met en scène la difficulté de la vie contemporaine à Ljubljana pour les jeunes. Un thème en revanche que l’on retrouve toujours est celui de l’absurde.

Chez Boris Pahor, ce qui est déterminant, c’est qu’il revient des camps de concentration. Le thème de l’extermination hante toute son œuvre. Ses nouvelles apportent notamment un éclairage de premier plan sur les exactions commises par les fascistes italiens. À partir des années 1920, les Slovènes ont été martyrisés. Deux exemples : les chemises noires ont incendié la maison de la culture à Trieste. Quand les pompiers sont arrivés, les fascistes ont coupé les tuyaux d’arrosage, autrement dit, les gens ont brûlé vifs. Une nouvelle de Pahor raconte cela. Une autre, toujours inspirée d’une histoire vraie, met en scène un maître de chœur à l’église qui continue de chanter en slovène alors qu’il n’en a pas le droit. Quand il est arrêté, on lui fait boire de l’huile de machine ce qui a pour effet de bloquer l’intestin et il meurt.

Et en termes de traduction ?

Boris Pahor, qui est mort l’an dernier, était un grand défenseur de la langue slovène mais il a été éduqué en italien, et son slovène, qui emploie notamment des phrases très longues, s’en ressent. La traduction n’est donc pas aisée, mais qu’importe le temps qu’il faut, si la phrase est longue, je ferai une phrase longue aussi ! Pour Jančar, c’est tout à fait différent, il écrit un slovène classique, et les problèmes que j’ai rencontrés pour traduire sont plutôt d’ordre culturel : pendant la Seconde Guerre mondiale, les Slovènes sont la seule population non juive à avoir été classifiée racialement par les nazis. On trouve mention de cette classification en slovène et en allemand, mais pas en français. Je dois donc inventer une terminologie et c’est compliqué. J’ai également rencontré des difficultés au moment de la traduction de La fuite extraordinaire de Johannes Ott qui se passe à la fin du XVIIe siècle en Europe centrale dans des régions qui ne sont pas du tout étudiées. La langue est classique mais elle utilise beaucoup de vocabulaire archaïque que je n’ai trouvé que dans le premier dictionnaire slovène/allemand.

Sans compter qu’il y a un seul temps au passé en slovène pour cinq en français…

Quand on commence à traduire, c’est la première difficulté, je me demande toujours comment font les interprètes ! Quand on lit un roman en français, on voit tout de suite quand il y a un retour en arrière. En slovène, il faut lire un peu plus pour le comprendre.

Quelle a été votre réaction à l’annonce de la remise de ce prix. Qu’en attendez-vous ?

J’étais très surprise, j’habite en Slovénie depuis trois ans, et même si je suis membre de l’association des traducteurs, je me suis demandé comment le jury avait pu me trouver. Je ne saurais trop le remercier aujourd’hui. Ce prix reconnaît mon travail et met en lumière la Slovénie. J’espère que les textes qui sont encore dans mes tiroirs vont trouver un éditeur grâce à lui. D’une façon générale, j’espère qu’il va m’aider à concrétiser certains projets qui me tiennent à cœur.

Y en a-t-il un que vous souhaiteriez évoquer ?

Le projet autour des Alexandrines de Vladimir Bartol me tient particulièrement à cœur. Sur le plan littéraire, il n’y a pas de recherche, mais l’histoire est passionnante, elle raconte le destin de ces femmes de la région de Trieste et de Gorica qui, pour certaines, à partir de l’ouverture du Canal de Suez, sont parties travailler en Égypte, mouvement qui s’est accentué à partir des années 20, suite à la poussée fasciste quand tout était fait par l’Italie pour ruiner les Slovènes. S’ils ne sont pas inscrits au parti fasciste, les hommes perdent leur travail, et la seule façon de faire vivre la famille, c’est que les femmes partent en Égypte, et principalement à Alexandrie, où plus d’un tiers deviennent nourrices. Autrement dit, ce sont des femmes qui accouchent en Slovénie mais qui laissent leur bébé à leur mère ou à leurs sœurs, et qui vont allaiter les enfants d’une autre femme à Alexandrie, des anglaises, des libanaises, des françaises, des grecques… Alexandrie est très cosmopolite à cette époque. La dernière Alexandrine est rentrée en 1960. Ce sont des destins extraordinaires. J’ai traduit une grande partie du livre et je cherche un éditeur.

Partager la page