Maîtriser l'environnement (climat, polluants, poussière, lumière)

Les détériorations des photographies peuvent être d'ordre chimique, physique ou biologique.

Une température trop élevée, une humidité trop forte ou trop basse, des variations trop importantes de ces paramètres, comme la présence de polluants, accélèrent le processus de dégradation des photographies. Les détériorations seront d'ordre chimique (hydrolyse, oxydation), physique (déformation, décollement, cassures, déchirures) ou biologique (moisissures). Dans la mesure du possible, il convient de trouver un espace, sec, frais et stable.

Questions abordées :

- Pourquoi contrôler le taux et la variation de l'humidité relative ?

- Dans quels cas privilégier des températures basses pour la conservation ?

- Comment conserver à basse température ?

- Peut-on consulter à température ambiante des photographies conservées à basse température ?

- Comment conserver les supports en nitrate de cellulose ?

- Pourquoi et comment limiter les polluants ?

- Pourquoi et comment protéger les items de la poussière ?

- Pourquoi et comment protéger les photographies de la lumière ?

Pourquoi contrôler le taux et la variation de l'humidité relative ?

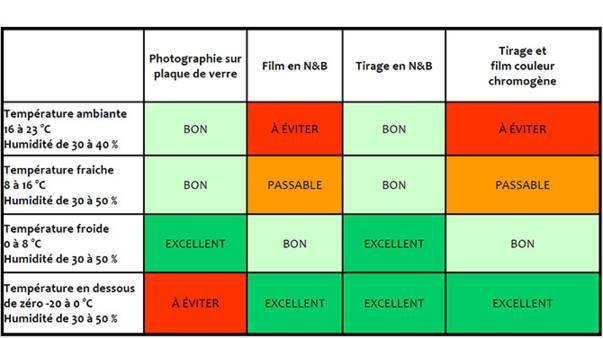

Les photographies réclament des conditions de conservation qui varient selon les supports, mais toutes demandent une atmosphère plutôt sèche sans variations trop élevées (voir tableau ci-dessous). Une humidité élevée favorise l’hydrolyse des matériaux organiques et le développement de moisissures. L'acétate de cellulose, par exemple, s’hydrolyse en libérant de l'acide acétique (on parle de syndrome du vinaigre à cause de l'odeur qui se dégage) et des plastifiants, ce qui provoque une rétraction du support et la formation de plis sur la couche image. Ce processus a un effet catalytique car l'acide libéré va initier la dégradation des objets dans le voisinage. Le confinement est un facteur aggravant.

Sur les photographies gélatino-argentiques, l'humidité et les polluants provoquent la migration de l'argent de la couche image qui se dépose en surface sous la forme d'un voile métallique bleuté appelé «miroir d'argent».

Une trop grande humidité (supérieure à 65%)et un manque de ventilation favorisent aussi le développement de moisissures, qui se nourrissent de la gélatine et détruisent l'image. Insectes et rongeurs se nourrissent de la cellulose du papier, des colles et de la gélatine. Les variations d’humidité ambiante font enfin jouer les matériaux, ce qui génère des fragilisations, décollements et des craquelures.

Dans quels cas privilégier des températures basses pour la conservation ?

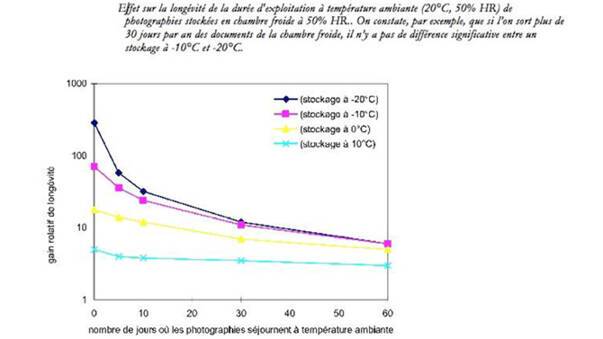

Certains supports photographiques peuvent être conservés à température ambiante mais pour d’autres, comme les supports couleur, les nitrates ou l’acétate de cellulose, seule une conservation à basse température permet de ralentir le processus de dégradation et d’assurer une conservation de très longue durée (plus de cent ans). Des études montrent par exemple qu’une conservation à 20°C et 50 % HR permet d’envisager une conservation sur une centaine d’années des supports en acétate de cellulose, quand une conservation à 7°C permet de l’envisager sur 600 ans.

Mais lors d’une conservation à basse température, les photographies ne peuvent pas être manipulées ou laissées à température ambiante trop fréquemment. Ce mode de stockage est donc plutôt réservé à des fonds que l’on utilise peu, des fonds numérisés par exemple (ce mode de conservation à très basse température est contre-indiqué pour le Polaroid amateur et les bandes magnétiques).

Comment conserver à basse température ?

On n'improvise pas une conservation à basse température. Il faut en effet définir au préalable le protocole de conditionnement et d’exploitation pour limiter les risques de condensation sur l'objet lors de la sortie et l’excès d’humidité dans les pochettes (pochettes de type marvelseal©, matériaux tampons absorbants, temps de mise en condition).

Peut-on consulter à température ambiante des photographies conservées à basse température ?

La conservation à basse température est une solution statique. Elle doit être réservée à des objets que l'on n'a pas besoin de manipuler à température ambiante pendant une longue durée. Des études montrent qu'au-delà de trente jours de conservation à température ambiante, on perd le bénéfice d'une conservation à basse température, qui est par définition coûteuse et énergivore.

Comment conserver les supports en nitrate de cellulose ?

Les négatifs en nitrate de cellulose sont des objets instables, difficiles à conserver et pour lesquels nous manquons de retours d’expérience.

Le nitrate de cellulose, comme l’acétate de cellulose, est voué à se dégrader rapidement à température ambiante. La vitesse de détérioration dépend du lot de fabrication et des conditions de température et d’hygrométrie auxquelles les supports sont soumis. Elle augmente quand ces dernières sont élevées. À mesure que ce support se dégrade, il génère des émanations agressives et des acides forts.

La déclaration en préfecture (obligatoire au-dessus de 50 kilogrammes) ne permet pas d’obtenir en retour des préconisations sur les conditions de conservation ni sur les règles d’hygiène et de sécurité qui doivent s’appliquer pour le personnel qui manipule des supports en nitrate. C’est donc le principe de précaution qui prévaut:

- Séparation, si possible des films sur support nitrate et acétate (mention «film flamme» pour les nitrates et mention «safety film» pour les acétates);

- Conservation à basse température ;

- Mise sous pochette individuelle avec réserve alcaline (nitrates et acétates) ;

- Séparation des supports selon leur état d’altération (excellent, moyen très dégradé). C eprincipe de précaution devrait limiter la propagation rapide des dégradations à des supports encore en bon état1 ;

- Ventilation/renouvellement de l’air du local de stockage (dans ce cas il devient plus difficile de réguler le climat) ou filtrage de l’air si ce dernier est recyclé;

- Protection du personnel qui manipule des supports en nitrate. L’atelier de restauration de photographies de la Ville de Paris (ARCP) a ainsi mis en place des sessions de travail de trois heures maximum par jour avec port de masques, blouses et gants, même si les supports sont peu altérés.

Les photographies sur support en nitrate de cellulose peuvent être conditionnées dans des pochettes individuelles et dans des boîtes de conservation.

Pourquoi et comment limiter les polluants ?

L'argent qui forme l’image photographique est sensible aux polluants présents dans l’atmosphère, produits par les matériaux environnants ou par les conditionnements inadaptés. Les attaques de polluants se manifestent par un affaiblissement de l'image (oxydation) ou un jaunissement (sulfuration). Le remplacement de conditionnements inadaptés permet de limiter les sources de polluants et de protéger efficacement contre la pollution ambiante. Le remplacement de conditionnements inadaptés comme la mise en place d’un système de filtration chimique de l’air permettent de limiter les concentrations en polluants.

Pourquoi et comment protéger les items de la poussière ?

La poussière, qu’elle provienne de l’extérieur ou de l’intérieur (poussière domestique), est constituée de contaminants minéraux, organiques et biologiques. Elle peut contenir des particules inertes ou potentiellement actives (pollens, micro-organismes, spores de moisissures, œufs d’insectes, bactéries). Les principaux types de particules atmosphériques ou agents polluants sont les poussières d’argile, de ciment, de charbon et de carbone.

Il est important de protéger les objets de la poussière, car elle est abrasive, elle favorise certaines réactions comme la corrosion, elle attire les insectes et nourrit les moisissures. La meilleure façon de protéger les items est de privilégier le conditionnement sous pochettes et en boîtes. On peut également isoler les locaux pour limiter les échanges avec l'extérieur et filtrer l'air à l’aide de filtres à particules.

Pourquoi et comment protéger les photographies de la lumière ?

Les sources de lumière naturelle ou artificielle: lumière du jour/solaire, tubes fluorescents, lampes halogènes ou diodes électroluminescentes (LED), émettent une très grande quantité de radiations, dans le domaine du visible et souvent de l’invisible (ultra-violettes, infrarouges). Les photographies sont particulièrement sensibles à ces radiations et se dégradent à chaque fois qu'elles y sont exposées. Les rayons ultraviolets sont très énergétiques et provoquent des réactions photochimiques (changement de couleur, brunissement du papier et affaiblissement mécanique). Les infrarouges chauffent les surfaces et peuvent avoir un effet indirect (assèchement et accélération des dégradations chimiques). Ces dégradations sont cumulatives et irréversibles. Il convient donc d’éliminer ces rayonnements indésirables (avec des filtres dichroïques) et de surveiller la dose annuelle d’éclairement reçue par les photographies.

L'éclairement d'un objet se mesure en lux. La dose totale d’éclairement est exprimée en lux.heure. La dose annuelle acceptable varie en fonction de la sensibilité de chaque photographie, qui dépend de la technique utilisée mais également des variables de traitement, plus difficiles à connaître. Cette sensibilité peut être évaluée de façon fine grâce à un micro-test de décoloration. En l'absence de ce test, on préconise un éclairement de l’ordre de 12000 lux.heures par an pour les photographies les plus fragiles (photographies du XIXe siècle, photographies en couleurs à développement chromogène, photographies à développement instantané, Dye-Transfer). Cela correspond à un éclairement de 50 lux pendant 8 heures par jour sur une durée de 30 jours, d'où les pratiques actuelles qui adoptent une exposition de 50 lux pendant trois mois, une fois tous les trois ans. On préconise ensuite 42000 lux.heures par an pour les photographies sensibles (cibachromes, photographies noir et blanc sur papier RC) et 84000 lux.heures par an pour les photographies les moins sensibles (photographies noir et blanc sur papier baryté, photographies pigmentaires monochromes ou couleur). Ces seuils sont des indications car certaines images mal fixées, qui présentent des taches résiduelles au traitement ou exposées à des polluants peuvent malgré tout s’altérer à des doses inférieures à ces seuils.

Partager la page