Les vitraux du déambulatoire de la basilique cathédrale Saint-Denis datent de la première moitié du XIIe siècle et constituent un véritable jalon de l’histoire du vitrail. Leur valeur est, à ce titre, exceptionnelle. Depuis mars 2022, la DRAC Île-de-France a entrepris une première opération de restauration des vitraux situés dans les cinq chapelles centrales (verrières 1 à 10) du déambulatoire de la basilique cathédrale de Saint-Denis. Elle est accompagnée d’une remise en état des maçonneries du déambulatoire et des chapelles. Le montant de l’opération est de 2,2 millions d'euros et relève en grande partie de crédits du plan France relance - plan cathédrale.

Cet édifice est une église de style gothique, fondée à l'origine en tant qu'abbatiale. À ses origines, l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis est associée à l'histoire des Francs. Elle a été dénommée "basilique" à partir de l'époque mérovingienne (629-639). Reconstruite par l'abbé Suger, conseiller des rois, de 1135 à 1144, achevée au XIIIe siècle sous le règne de Saint Louis, œuvre majeur de l’art gothique, l’église inaugure la place centrale de la lumière, symbole du divin, dans l'architecture religieuse. Elle obtient le statut de cathédrale du diocèse de Saint-Denis en 1966.

Elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Le jardin qui l'entoure est classé au titre des monuments historiques le 19 août 1926.

Des vitraux exceptionnels : histoire et conservation

L’abbé Suger entre 1140 et 1144 modifie le chevet et crée un déambulatoire à chapelles rayonnantes où resplendissent les vitraux. Dans chaque chapelle, il dispose deux grandes verrières en contrepoint. Ces vitraux sont prêts pour les cérémonies de la célébration du chœur en 1144. Pour ce projet, l’abbé Suger a eu recours aux meilleurs artistes et maîtres-verriers de la région. Le verre coloré était très rare au Moyen-Age. Les vitraux auraient alors coûté plus cher que la construction en pierre de l’édifice.

Ils n’ont pas été vandalisés lors de la Révolution. C’est Alexandre Lenoir qui en dépose certains en 1799 pour les installer dans le musée des monuments français. Il démonte ainsi la fameuse verrière de l’arbre de Jessé. Par la suite l’architecte François Debret (1832-1836), puis Alfred Gérente et Eugène Viollet-le-Duc les rétablissent dans le déambulatoire et sont à l’origine du dernier état connu. Lors de ces diverses manipulations au cours de l’histoire, des panneaux ont été perdus, d’autres cassés et certains même vendus.

La DRAC Île-de-France forte de son expérience a décidé de déposer les vitraux les plus anciens de la basilique, très fragiles (au nombre de 31) en 1997, et de les mettre en conservation au laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), à Champs-sur-Marne. Ils ont été remplacés par des fac-similés en polycarbonate et restaurés à partir de 2014. Une étude conduite de 2008 à 2012 par Benjamin Mouton, ACMH, et la restauratrice Isabelle Baudouin avait en effet conclu à l’impossibilité de leur remise en place. Cette décision est tout à fait exceptionnelle et se justifie par la fragilité et la préciosité de ces vitraux.

L’opération de restauration des vitraux du déambulatoire

Afin de remplacer les fac-similés, de redonner une harmonie à l’ensemble du déambulatoire et de consolider le reste des verrières, une première phase de restauration des vitraux des cinq chapelles centrales (verrières 1 à 10) a donc été décidée par la DRAC Île-de-France, sous la maîtrise d’œuvre de Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques (ACMH). La CRMH lui a confié une étude-diagnostic en 2015 puis une étude complémentaire en 2017. Ce travail considérable de documentation et de synthèse a permis de faire progresser la recherche et les connaissances jusque-là détenues dans les ouvrages de référence de Louis Grodecki et de Michael Cothren sur les vitraux médiévaux de la basilique Saint-Denis. L’ACMH a réuni l’ensemble des informations disponibles sur les vitraux, sur leur iconographie et leur histoire, particulièrement mouvementée depuis leur dépose à la Révolution. La retranscription de ces données et la critique d’authenticité baie par baie expliquent les évolutions et les modifications subies au cours des XIXe et XXe siècles. En outre, il a été dressé un bilan de l’état actuel de chaque verrière et fait des propositions d’interventions afin de permettre une recomposition des vitraux.

La commission nationale du patrimoine et de l’architecture et sa délégation, réunies respectivement le 24 septembre 2020 et le 21 janvier 2021, approuvent finalement :

- la dépose en conservation des vitraux anciens du XIIe siècle ;

- la restauration in situ des huit verrières de Viollet-le-Duc avec réintégration de copies strictes des panneaux déposés du XIIe siècle ;

- la dépose en conservation de deux verrières, sur lesquelles Viollet-le-Duc n’a pas eu le temps d’intervenir ;

- la création à leur emplacement de deux nouvelles verrières.

Ainsi les vitraux du déambulatoire témoignent de l’histoire de la basilique. L’intervention de Viollet-le-Duc est une étape fondamentale. Elle s’inscrit dans la redécouverte de l’esthétique et des techniques traditionnelles médiévales.

Phase 1 : restauration des vitraux de Viollet-le-Duc et copie des panneaux du XIIe :

Les vitraux des cinq chapelles de Viollet-le-Duc, composés de panneaux encore en place du XIXe et de fac-similés, sont donc d’une part restaurés et d’autre part complétés par les copies, strictement à l’identique, des panneaux anciens déposés en 1953 et 1997 au LRMH. Aucune modification ou recomposition n’a été effectuée.

L’entreprise Vitrail France, localisée dans la Sarthe et dirigée par Monsieur Emmanuel Putanier, a remporté l’appel d’offre en réalisant lors de l’appel à candidature une copie d’un panneau médiéval conservé au LRMH. Elle a ainsi démontré l’ampleur de son savoir-faire. Elle a su retrouver tel un excellent faussaire, grâce à des dessinateurs le style exact des traits des personnages et, grâce à sa parfaite connaissance des verres, les couleurs du XIIe et du XIXe siècles. La copie s’est attachée à reproduire les imperfections et les marques de vieillissement. Ainsi il est toujours possible de comprendre à travers les verrières restaurées et complétées des quatre chapelles l’incidence de la restauration de Viollet-le-Duc. Un exemple : le bleu du XIXe siècle apparait beaucoup plus transparent, éclatant et moins profond que celui du XIIe siècle très profond et plus sombre. Le visiteur peut donc saisir les différences de vieillissement des verres selon leurs époques de création et selon l’impact de certains facteurs comme la pollution industrielle. De même le style des figures dessinées témoigne de la période de création. Cette opération sous le contrôle scientifique et technique de la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) s’est achevée en avril 2023.

Phase 2 : création de deux verrières

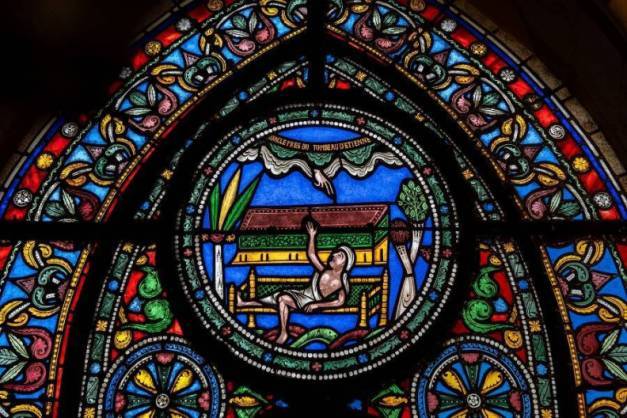

Des vitraux sont créés pour les baies 8 et 10 dans un esprit de reconstitution archéologique sur la base de la documentation rassemblée par l’ACMH. Ayant identifié la verrière 8 comme dédiée à saint Vincent, il a proposé de dédier la deuxième verrière à saint Étienne. Ce saint est souvent associé à la vie du premier et ses reliques sont conservées à la basilique. Les nouvelles verrières s’inspirent de vitraux contemporains de ceux de Suger datant de la seconde moitié du XIIe siècle, et s’inscrivent dans un principe de création en harmonie avec les autres verrières de la basilique Saint-Denis.

Pour ne pas les confondre avec les vitraux originaux, il a été décidé que les inscriptions seraient rédigées en français et que le nom du maître verrier y figure avec la date de création.

L’ACMH a souhaité retrouver le "bleu saphir" de Suger pour redonner à voir la splendeur du vitrail ancien. Ces bleus sont identiques pour les deux verrières et les variations limitées pour fournir une simple vibration naturelle. Aucune altération n’est effectuée sur les verres pour donner l’illusion d’un état "originel".

Pour la vie de saint Étienne (baie numéro 8), la verrière du Mans, datée des années 1150, a servi de référence. Le style des artisans de l’ouest de la France est cependant très différent. C’est pourquoi, le maître verrier a eu pour consigne de se rapprocher non seulement du nuancier de Saint-Denis mais aussi du style de Saint-Denis avec, par exemple, une composition des personnages plus statique et une réduction des effets blousants dans les drapés des vêtements.

Pour la verrière de saint Vincent (baie numéro 10), c’est celle de la cathédrale d’Angers, datée des années 1180-1190, qui a servi de référence avec toutefois une certaine liberté pour recréer une unité de l’ensemble des vitraux du déambulatoire. Les proportions des personnages et de certains éléments sont retravaillées pour correspondre à la taille des médaillons de la basilique.

Pour ces deux opérations, la DRAC Ile-de-France a souhaité mettre en place, au titre du contrôle scientifique et technique, un comité scientifique. Il est composé de personnalités spécialisées en histoire des vitraux et en histoire de l’art médiéval, de l’architecte en chef, d’un représentant de l’inspection des patrimoines et des personnes chargées du dossier à la CRMH d’Île-de-France. Celui-ci a pour mission de veiller au respect du périmètre et des arbitrages de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et d’aider par ses connaissances à la prise de décisions de la DRAC.

Ces travaux de vitraux ont été accompagnés d’une remise en état de l’ensemble des parements intérieurs du déambulatoire et des chapelles, d’un nettoyage des tabernacles des chapelles centrales et de la repose des grilles conçues par Eugène Viollet-le-Duc dans la chapelle axiale afin d’avoir une démarche globale de restauration. Les travaux sur les parements du déambulatoire se situent dans la continuité de ceux achevés en mars 2021 sur les murs du transept sud. Le parti pris adopté lors de la restauration de la rose et de ses parements est ainsi progressivement mis en œuvre pour remettre progressivement en beauté toutes les élévations de la basilique.

Cette opération a pris fin le 2 décembre 2024 par la mise en place des deux dernières verrières, les verrières créées. Le budget total s'élève à 2,2 millions d'euros et a été financé par l'État dans le cadre du plan France relance - plan cathédrale.

Reconstruction de la flèche

Monument majeur du patrimoine national, la basilique cathédrale de Saint-Denis est célèbre pour ses tombeaux royaux comme pour son importance dans l’essor et le développement de l’architecture gothique aux XIIe et XIIIe siècles. Comme les 86 autres cathédrales de France, la basilique-cathédrale de Saint-Denis est propriété de l’État, et placée à ce titre sous la responsabilité de la DRAC Île-de-France.

Culminant à plus de 90 mètres de hauteur, sa flèche en était autrefois le symbole et servait de repère dans toute la région. Elle fut démontée entre 1846 et 1847 en raison de la fragilité de ses maçonneries et de celles du massif qui la portait.

Après plusieurs tentatives au cours du XXe siècle, le projet de reconstruction de la flèche fut relancé dans les années 2010. Le projet a reçu le soutien du président de la République en septembre 2015 et l'association Suivez la flèche a été créée en 2016 pour le mettre en œuvre. La reconstruction de la flèche a pris tout son essor en 2021 grâce à la mobilisation de la municipalité de Saint-Denis, au soutien des collectivités territoriales et des mécènes qui la financent et à l’État qui en assure le contrôle scientifique et technique.

Les travaux de la flèche font suite à la consolidation du massif occidental de la basilique-cathédrale et à la campagne de fouille archéologique achevée en 2024. Ces deux opérations, préalables à la reconstruction de la flèche, sont conduites sous l’autorité de la DRAC Île-de-France. Ils s’appuient sur l’étude des attachements et des plans dressés avant et pendant le démontage, qui a apporté une connaissance précise des dispositions architecturales et constructives des ouvrages, confirmées par plusieurs centaines de pierres conservées. En conformité avec la façade occidentale, restaurée en 2012-2015 dans son état voulu par l’architecte François Debret (1777-1850), le projet prévoit la reconstruction de la tour et de sa flèche suivant leurs dispositions du XIXe siècle. Ainsi, les abat-sons couverts d’ardoises, la couverture en cuivre de l’escalier et les fleurons métalliques ajoutés par Debret au sommet des clochetons et des lucarnes seront rétablis avec la même fidélité que les maçonneries médiévales.

Une attention particulière sera apportée au processus de travail de la pierre, depuis son extraction en carrière jusqu’à la pose des blocs, en passant par les étapes de taille et de sculpture. La reproduction du processus de taille ancien garantira une mise en œuvre et un aspect conformes à la construction ancienne et respectueux de l’identité du monument.

Dans le cadre de "La Fabrique de la flèche", le chantier visitable de la flèche qui accueillera de nombreux visiteurs, ce projet constitue l’un des fers de lance de la redynamisation du centre-ville et de l’attractivité de Saint-Denis.

Découvrez en images les derniers travaux de restauration

Partager la page