La médiatisation et la spectacularisation du corps sportif

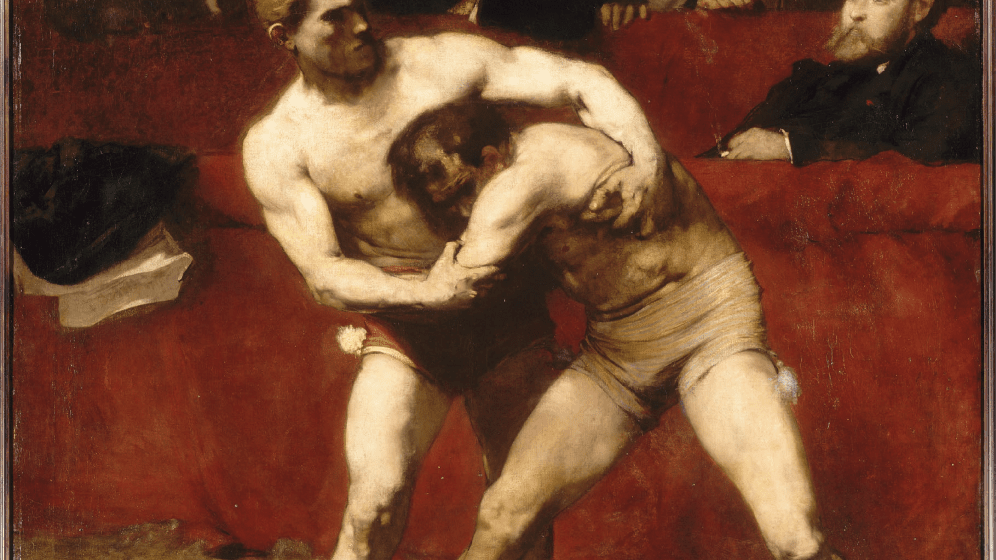

En 1853, le peintre Gustave Courbet bouleverse les codes artistiques de son temps au Salon de peinture et de sculpture, manifestation artistique à Paris. Il présente sa vision renouvelée des corps féminins avec Les Baigneuses, et masculins avec Les lutteurs. Dans cette dernière œuvre, l’idéal antique est confronté avec la lutte contemporaine. Sa création intervient lors de l’émergence de la société de loisirs. C’est la première fois que ces athlètes, dont la notoriété ne cesse de croître, sont représentés au Salon.

À cette époque, on remarque une considération nouvelle portée à ces hommes forts, passant du phénomène de foire au statut de canon physique et artistique. Ces deux tableaux de Gustave Courbet ont ainsi influencé la représentation du corps sportif dans le monde de l’art.

Plus de 200 œuvres et objets présentés

Pour cette exposition, le musée a bénéficié de prêts d’œuvres. Elles proviennent de collections privées et publiques de France, d’Europe et des États-Unis, avec notamment le musée d’Orsay ou le MUCEM.

Cinq thèmes sont abordés.

· La foire au Salon : repenser les lutteurs antiques

Cette partie illustre les différentes manières de représenter la force et la lutte. Les corps sont représentés autrement et se détachent des traditionnels modèles antiques. Grâce à leurs corps hors normes, ces athlètes sont héroïsés.

· La lutte contemporaine, émergence d’un motif sportif

Durant le Second Empire et la Troisième République, le sport connait une popularité grandissante, y compris dans les classes sociales aisées. Les combats, d’ordinaire organisés dans les foires, se produisent désormais dans des lieux plus prestigieux comme les théâtres. L’étude du corps musclé en action intègre le champ de l’enseignement avec, notamment, l’utilisation de la chronophotographie, technique qui permet de décomposer le mouvement en images.

· Devenir une statue avec Edmond Desbonnet

La culture physique connait au XIXe siècle un réel engouement dans les sociétés occidentales. Des salles de musculation voient le jour et des méthodes de développement musculaires sont dévoilées.

· La lutte, un sport viril ?

En 1902, est lancé le premier concours de beauté plastique et musculaire, censé élire l’idéal de beauté de l’homme et de la femme modernes. Cette quête du corps parfait véhicule un grand nombre de stéréotypes de genre : les hommes doivent être forts et puissants, les femmes doivent être grâcieuses et sensuelles. Plusieurs artistes s’attachent à casser ces codes. Le corps masculin devient sensuel, et celui des femmes fort et puissant. Valorisées pour leur force dans les affiches, les lutteuses apparaissent néanmoins vulgaires, caricaturées et sexualisées.

· Hall of fame. Les lutteurs et hommes-forts, figures de la société du spectacle

Portée par sa popularité, la pratique sportive se professionnalise. Les affiches faisant la promotion des combats envahissent les murs des villes et apparaissent dans la presse. La professionnalisation de la lutte permet à la discipline d’intégrer les Jeux olympiques modernes, dont la première édition se tient en 1896. Ces colosses s’inscrivent comme les nouveaux héros d’une société de spectacle et de divertissement.

Une exposition triplement labellisée

L’exposition est labellisée « Olympiade culturelle ». Créé dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024, ce label distingue les initiatives qui lient sport et culture.

Elle est également reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture qui lui apporte à ce titre un soutien financier exceptionnel. Ce label, créé par le ministère de la Culture, met en valeur et soutient des expositions remarquables organisées par les musées de France dans les différentes régions. Les expositions labélisées mettent en lumière des thématiques qui reflètent la richesse et la diversité des collections des musées de France.

Enfin, le département du Doubs, par son engagement pour le rayonnement des JOP 2024, a obtenu le label « Terre de jeux 2024 ».

Partager la page