© Image : Manufacture Design, Saguez & Partners

Pour débattre ensemble de cette articulation entre les acteurs privés et publics dans le champ culturel, ce module des 3 et 4 février 2022 a croisé les regards d’intervenants très variés, issus du milieu institutionnel comme privé, commercial comme associatif. Les lieux, à Saint-Ouen et à Paris, illustrent également cette grande diversité : la première journée à Saint-Ouen au sein de l’agence de design Saguez & Partners, devenu un acteur important de la reconfiguration de Saint-Ouen, puis de Commune Image, dont le rôle d’incubateur et d’appui de nouveaux talents cinématographiques est particulièrement repéré et soutenu. La seconde journée au Centre Pompidou, dont le dynamisme pour inventer de multiples formes de partenariats a été mis en exergue dès l’ouverture par son président Laurent Le Bon, aura également grandement nourri la réflexion du groupe.

Une première journée à Saint-Ouen : de l’agence de design Saguez & Partners à l’entreprise indépendante de cinéma Commune Image

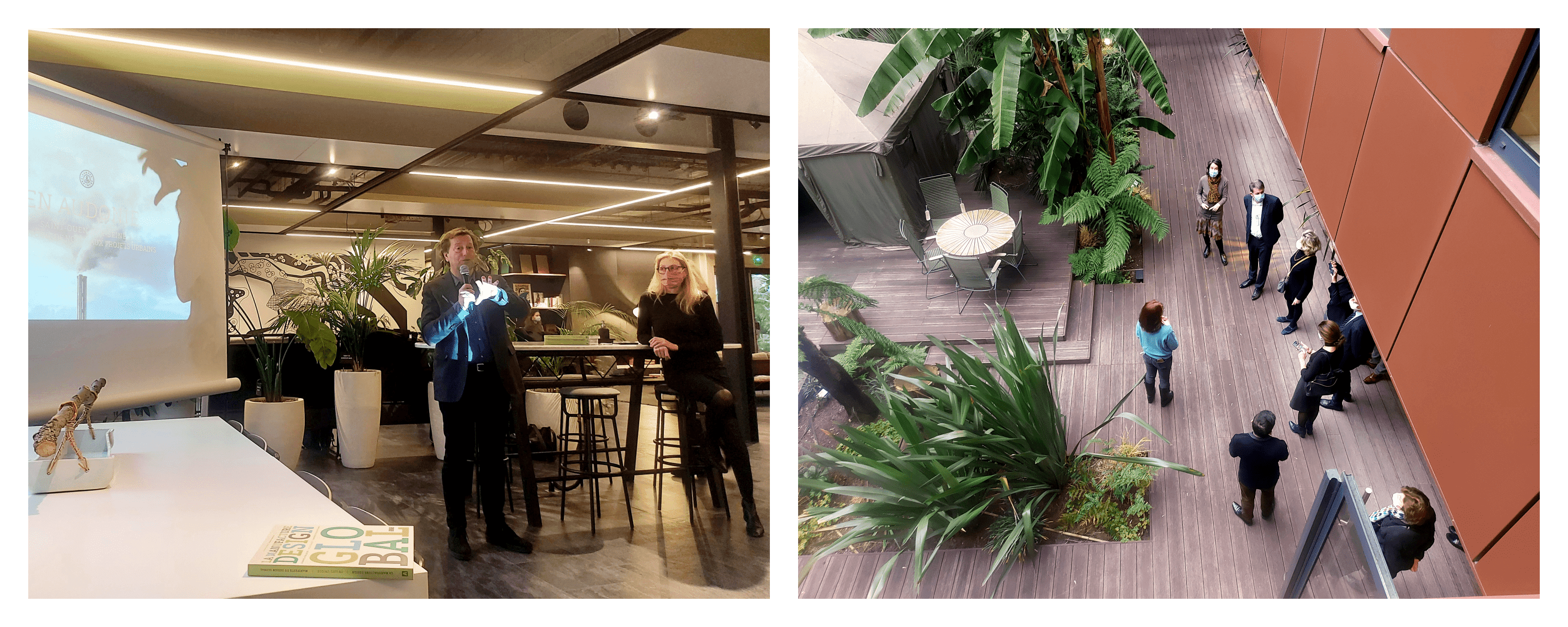

Les auditrices et les auditeurs ont entamé leur sixième module par une visite de l’agence de design Saguez et Partners, engagée dans le développement et le design durables. Installés à Saint-Ouen en 2003 avec une première manufacture, l’agence y a depuis reconfiguré son installation dans les locaux de l’ancienne Halle Alstom et investit une part majeure et grandissante de son activité dans les perspectives de réaménagement de Saint-Ouen.

Après cette visite dans les locaux de l’agence, Olivier Saguez, son président et fondateur, et Isabelle de Ponfilly, présidente du Conseil d’administration de l’ENSAD (École nationale supérieure des Arts Décoratifs) et membre du Conseil stratégique pour le design de la Région Île-de-France, ont abordé l'influence du design global dans la transformation des villes, avec pour exemple les mutations engagées ces dernières années dans l’ancienne ville industrielle de Saint-Ouen.

L’ensemble du groupe s’est ensuite rendu à Commune Image, fabrique de cinéma d’initiative privée également situé à Saint-Ouen. Hervé Digne, fondateur et président de l’agence de conseil et d’ingénierie culturelle Manifesto, a montré, à travers les projets portés, comment de nouveaux entrants privés dans le secteur culturel développent des métiers nouveaux toujours en interaction avec les institutions publiques.

Caroline Safir, directrice de Commune Image, a ensuite présenté sa structure créée en 2010 puis intégrée au groupe SOS - Culture. Avec son modèle économique particulier en tant qu’entreprise commerciale avec un actionnariat exclusivement associatif, Commune Image se consacre à trois activités principales : le co-working, la post-production et l’événementiel. L’intégralité des recettes est affectée au développement à impact, permettant le soutien à l’émergence artistique.

Quentin Perez, réalisateur à Beyond Production, et Julie Fabiani chargée de production, ont illustré les propos de Caroline Safir avec la présentation de leur documentaire « Soyons fou », incubé à Commune Image.

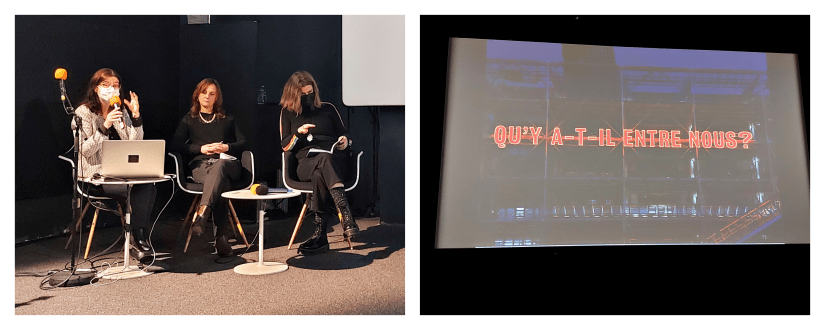

Après ces exemples d’initiatives privées culturelles ancrées sur les territoires, l’après-midi de travail a été consacrée à la compréhension des grands enjeux des politiques publiques en matière d’entreprenariat culturel. Elizabeth Le Hot, Cheffe de service et adjointe au Directeur général des médias et des industries créatives (DGMIC) du ministère de la Culture, accompagnée de Philippe Thilly, adjoint au délégué aux entreprises culturelles, a présenté les actions d’accompagnement mises en place par le Ministère de la culture. Après être revenue sur la notion mouvante d’« industrie culturelle et créative » (ICC), elle a présenté les différents outils de la DGMIC, dont le Forum «Entreprendre dans la culture ». Le soutien spécifique est un enjeu important pour ce secteur tant il est fragilisé par une triple contrainte : moindre accès bancaire que le reste de l’économie, concurrence accrue et mondialisée, le tout dans un contexte de modification des usages du public et des modes de création du fait de la révolution numérique.

Enfin, Jean-Paul Cluzel, ancien président de l’IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles), de la RMN/Grand Palais et de Radio France, est revenu sur les relations entre les acteurs privés et publics dans le secteur culturel et sur la dialectique complémentarité ou concurrence, dans un contexte en forte évolution du fait de la présence massive de nouveaux acteurs, comme les grandes fondations d’entreprises.

Seconde journée au Centre Pompidou : entre projets culinaires et ESS, retour sur des exemples de relations entre acteurs privés et acteurs publics

Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou, a ouvert la seconde journée de ce module par une réflexion tout à fait éclairante sur le portage, public ou privé, de différents projets artistiques dans l’espace public et sur les enjeux que ceux-ci soulèvent. Il a également fait part de ses projets concernant le futur Centre Pompidou que le public découvrira après les travaux d’ampleur auxquels l’établissement se prépare.

La table ronde suivante a permis de montrer comment le Centre Pompidou met en œuvre de nombreuses formes de partenariat avec les acteurs privés et ce qu’il en attend pour sa propre activité. Selma Toprak, directrice adjointe des Publics et cheffe du service de la médiation culturelle, auditrice de la première session du CHEC, et Héloïse Guénard, cheffe de projet ont présenté L’École Pro, qui permet le développement de programmes de formation en direction des entreprises, en partant des œuvres du Musée, et d’interventions d’artistes. Gaële de Medeiros, directrice du développement économique et international, a quant à elle présenté le Fonds de dotation « Accélérations » qui associe artistes et entreprises à travers une nouvelle approche du mécénat, organisé sous forme de résidence et de production de projets.

La matinée s’est terminée par l’intervention de Fabrice Lextrait, fondateur des « grandes Tables », restaurants d’un genre nouveau installé dans des friches et des fabriques, qui ont la particularité d’être aussi des lieux de rencontres, de partages culinaires et culturels et de réflexion sur la cuisine et l’alimentation. Il a partagé avec les auditeurs le projet de création d’un tiers-lieux culturel culinaire, associant une cuisine, un centre social et un incubateur d’entreprises. Il a plaidé pour une reconnaissance institutionnelle plus forte de la dimension fortement culturelle et inclusive de la cuisine.

Claire Andries, directrice générale du Groupe SOS - Culture et Sébastien Chaillou, directeur du CRESS Île-de-France (Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire), ont ensuite abordé en tandem les manières d’inscrire la culture dans l’économie sociale et solidaire (ESS) via l’entreprenariat collectif et l’hybridation des activités. Le secteur de l’économie sociale et solidaire, mode d’entreprise ayant pour but la satisfaction d’un besoin social sans recherche de profits, représente 19% du secteur culturel. À travers quelques exemples de projets menés par le groupe SOS - Culture, Claire Andries a montré comment, en associant des dispositifs publics et privés, se développaient aujourd’hui des lieux hybrides de création culturelle .

Le philosophe et directeur de recherche au CNRS Pierre Caye, a clôt la journée par un retour philosophique et économique sur la notion d’innovation introduite par Schumpeter en 1939, où l’acteur principal de l’innovation reste l’entrepreneur. Les discours liés à cette logique de croissance et à l’injonction du système productif engendrent cependant à l’heure actuelle une véritable contradiction entre écologie et économie. Peut-on alors penser l’innovation en dehors du cadre de Schumpeter, sans recourir à la destruction créatrice qu’elle implique ? Débat de fond pour terminer ce module et nourrir sa propre réflexion dans son prolongement.

À l’issue de cette journée et à l’invitation du Centre Pompidou, une partie du groupe est allée visiter l’exposition « Baselitz – La rétrospective » avec Pamela Stitcht, co-commissaire de l’exposition, retraçant, selon un parcours chronologique, six décennies de création de l’artiste allemand Georg Baselitz.

Les auditrices et des auditeurs se retrouveront pour un septième module à Versailles et à Paris les 16, 17 et 18 mars prochains, afin d’aborder les enjeux de l’éducation artistique et culturelle à l’aune de ceux du patrimoine et de l’architecture.

Partager la page