Comme de nombreuses autres cathédrales de France, la cathédrale Saint-Corentin de Quimper connait au XIXe siècle d’importants travaux. Ils concernent aussi bien les extérieurs de l’édifice (c’est à cette époque que sont édifiées les flèches de la cathédrale), que sa décoration intérieure et son ameublement.

Les vitraux de 23 verrières, les grilles du chœur, stalles, confessionnaux et autels sont réalisés à cette époque pour renouveler et compléter la décoration statuaire et plusieurs tableaux peints par Yann d’Argent.

C’est autour de 1870 que sont également acquises et installées les stations du Chemin de croix de la cathédrale. Les 14 stations monumentales sont des modèles de plâtre moulés à partir d’œuvres du sculpteur Jean Constanciel (1829-1900) qui se spécialise dans la sculpture religieuse. Il présente de 1861 à 1877 ses œuvres au Salon de peinture et de sculpture, appelé de manière générique le Salon.

Les stations du Chemin de croix sont réalisées par la maison d’édition d’articles de piété parisienne Bouasse-lebel.

Les recherches menées par Yann Celton, Conservateur Délégué des Antiquités et des Objets d’Art pour le département du Finistère, ont permis d'identifier que deux grandes églises parisiennes, celle de Saint Jean-Baptiste de Belleville et Saint-Ignace de Loyola, sont dotées de modèles comparables au Chemin de croix de Quimper. Ceux de Paris diffèrent par leurs couleurs et leur encadrement. Certaines scènes présentent également des variantes ce qui écarte une simple production en série souvent évoquée pour la réalisation de ces œuvres. Pour Quimper un encadrement néogothique, dans le goût de l'époque et adapté à l'architecture gothique des lieux, est conçu pour leur installation dans le déambulatoire autour du chœur liturgique de l’édifice.

Les stations du Chemin de croix de Quimper sont déposées dans les années 1990 lors d’une importante campagne de travaux de restauration de la cathédrale et conservées dans les bâtiments de l’évêché.

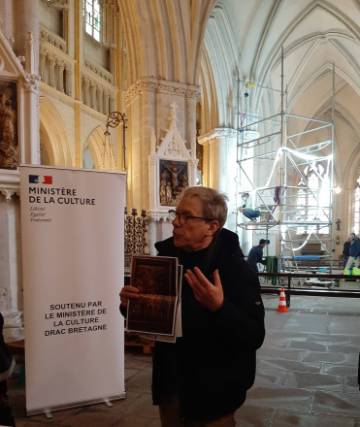

Une opération expérimentale de restauration de l’une des stations du Chemin de croix est menée en 2021. Elle a eu pour objectif d’identifier les problématiques affectant les œuvres et de proposer un protocole de traitement des pathologies et de restauration de cet ensemble. Cette étude a été confiée à une restauratrice du patrimoine qualifiée pour intervenir sur les objets patrimoniaux et disposant d’une expérience dans ce genre d’opérations.

L’expérimentation a abouti à la remise en place de la station restaurée tout en permettant de souligner l’intérêt patrimonial de cet ensemble, important pour la lecture du décor conservé et la compréhension de l’espace liturgique dans sa conception très cohérente et complète héritée du XIXe siècle.

La restauration des 13 autres stations s'est déroulée à l'intérieur de la cathédrale où elles avaient été toutes déplacées. Elle a consisté en un brossage et un dépoussiérage qui ont permis de raviver les couleurs et de retrouver les ors d'origine. Ces opérations ont également permis de discerner qu'au moins un repeint avait été effectué depuis l'installation initiale des stations.

Montant global de l’opération : 70 000 euros intégralement pris en charge par l’État (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne)

Durée du chantier : environ trois mois (800 heures de travail estimées)

Poids de chacune des stations du Chemin de croix : près de 120 kg

Acteurs mobilisés :

· Conservation Régionale des Monuments Historiques (DRAC Bretagne)

· Groupement de restaurateurs du patrimoine, équipe de 6 professionnels

· Yann Celton, Conservateur Délégué des Antiquités et des Objets d’Art

Partager la page