Organisation des façades : entre modernité classique et classicisme moderne

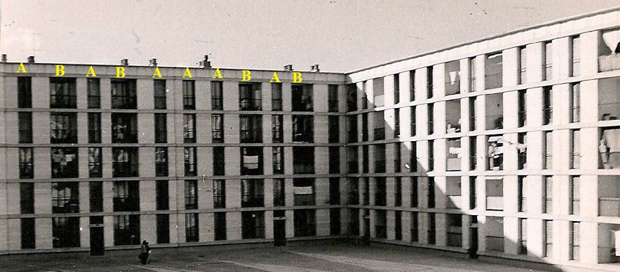

Le parti de composition des façades gouttereaux affiche une expressivité verticale obtenue par l’alternance rigoureuse des travées de portes-fenêtres et de loggias qui se répètent selon un rythme régulier : A, B, A, B, A, A, A, B, A, B... et génèrent une remarquable unité.

A cette écriture en travées verticales se conjuguent les lignes horizontales formées par le débord des dalles de planchers, volontairement laissé apparent et le débord du couronnement de l’entablement.

Un débord formé d’un léger voile de béton qui instille dans la composition une ombre qui participe à la mise en relief de l’entablement.

Ces lignes horizontales, tout en s’établissant en contrepoint de la travéation verticale, permettent d’obtenir des lignes filantes graphiques qui renforcent l’unité de composition des façades et accentuent d’autant les effets de perspectives fuyantes ; un principe auquel participe également la pose des pierres en assises horizontales.

La mise en relief de cette trame gagne en puissance par le jeu de l’alternance des pleins et des vides produit par l’insertion d’éléments en creux constitués par les loggias et le positionnement en retrait des portes-fenêtres qui contrastent avec la planéité des trumeaux. L’ombre et la lumière s’accrochent sur la texture rugueuse des pierres.

Les entrées des immeubles sont inscrites dans la parfaite continuité des travées de porte-fenêtre afin d’atténuer au maximum leurs présences.

Seuls leur positionnement toujours entre deux loggias et la présence d’un petit auvent de béton en saillie, traité en curseur minimaliste, permet de les signaler. Rien ne doit venir perturber la régularité de la base rythmique des façades qui donne cette cadence homogène et ce mouvement propre à la Cité Beisson.

Un équilibre esthétique qui s’appréhende jusque dans le choix de l’architecte d’utiliser des persiennes pliantes qui disparaissent dans l’épaisseur des murs pour ne pas perturber la lecture de la stricte ordonnance des façades.

De même le modèle des garde-corps est constitué d’une simple balustrade formée d’une succession de fins tubes métalliques.

Les pignons aveugles introduisent de grands aplats minéraux dans la composition d’ensemble, simplement animés par un dessin minimaliste en relief formé par la saillie d’une série de pierres aux dimensions identiques, savamment disposées. A l’inverse des façades gouttereaux, les pierres sont positionnées en assises verticales.

La typographie moderne de la numérotation des entrées mérite ici d’être soulignée.

Bien qu’il s’inscrive dans le courant moderniste des années 1950-1960, Olmeta affiche dans ce programme une forte docilité envers l’équilibre esthétique des formes héritées du classicisme et établit ainsi une continuité avec la culture architecturale classique de la ville d’Aix : ordonnance régulière, thème de la travée rythmique et pour couronner l’ensemble, des entablements traités "à l’antique" qui insufflent de façon extrêmement simplifiée l’image d’une alternance de triglyphes et de métopes. De même que les percements, tous verticaux, réaffirment ce caractère classicisant.

Une grande partie du vocabulaire qui pourrait être utilisé pour décrire une façade classique du XVIIe ou du XVIIIe siècle peut être appliqué aux façades de la cité Beisson. A l’exception de la hiérarchisation car nous sommes dans le cadre du logement social qui prône un habitat égal pour tous.

Ces façades affichent un équilibre esthétique, une mesure et une dignité que l’on rencontre rarement, à l’époque dans ce type de programme.

La Cité Beisson affiche de forte parenté tant au niveau de la forme, de l’échelle et de l’esthétisme de ses façades, avec un programme concomitant appelé Bois Lemaître (1959-1964) que l’architecte réalise à Marseille dans le cadre également du Secteur Industrialisé.

Les élévations du dossier d’avant-projet de 1956 présentent une composition des façades symétriques, constituée d’axes formés par quatre travées de fenêtres disposées en quinconce, encadrées d’une travée de loggias puis d’une travée de fenêtres régulières.

Bien que ce parti ait été plus moderne, une composition plus classique a été adoptée.

Partager la page