Comme de nombreux musées français, le musée des beaux-arts d’Aix-en-Provence, devenu musée Granet en 1949, voit son origine dans la constitution de collections privées, rassemblées au cours des 17e et 18e siècles puis enrichies par la municipalité et ouvertes au public au début du 19e siècle. Ce fonds est complété au cours des décennies par divers achats, dons et legs, dont celui, en 1849, du peintre aixois François Marius Granet. Les dépôts d’œuvres d’art consentis par l’État à partir du 19e siècle jouent également un rôle important dans l’histoire du musée et son orientation scientifique. A titre d’exemple, le dépôt, au début du 21e siècle, de la donation Meyer au musée a permis de mettre en lumière les travaux de peintres installés à Aix-en-Provence.

Les dépôts d’œuvres de l’État consentis au musée Granet

Le musée bénéficie ainsi de :

- 73 peintures, gravures et sculptures d’artistes vivants affectées au Centre national d’arts plastiques, déposées entre 1821 et 1954, et dont l’œuvre la plus célèbre est sans conteste Jupiter et Thétis de Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), déposée en 1835 grâce à son ami aixois François Marius Granet ;

- 112 œuvres du musée du Louvre, pour la plupart déposées au 19e siècle : 26 peintures, 4 sculptures, 82 antiquités grecques, étrusques ou romaines, ainsi que deux lots de textiles coptes ;

- 102 biens déposés par le musée d’Orsay, dont 8 tableaux du peintre aixois Cézanne déposés en 1984 et 71 œuvres issues de la collection d’art moderne rassemblée par Philippe Meyer (1925-2007) déposées en 2000 et qui marquent pour le musée une étape dans sa volonté d’ouverture à l’art du 20e siècle (Picasso, Balthus, Giacometti, Tal Coat…) ;

- 5 œuvres du peintre provençal Alfred Lombard (1884-1973), déposées à la fin des années 1970 par le musée national d’art moderne.

Le récolement des dépôts

Les institutions déposant des œuvres d’art de l’État au sein d’autres institutions de l’État et des musées ont l’obligation de venir récoler, c’est-à-dire de venir vérifier sur place la présence et l’état des œuvres déposées, au moins une fois tous les dix ans (il est à noter que l’ensemble des institutions déposantes ont respecté leurs obligations réglementaires, sauf le Cnap qui n’a pas récolé ses dépôts au musée depuis 2007) : le dernier récolement en date par un déposant a été réalisé en 2022 par le musée du Louvre. Il a notamment permis de redécouvrir une œuvre non localisée depuis 1900, Marine, vue prise en Hollande, de Philippe Taneur (dépôt de 1876, INV 8085), retrouvée à l’Institut de management public et gouvernance territoriale d’Aix.

Pour les dépôts antérieurs à 1910, le récolement est également un préalable au transfert de propriété de ces œuvres aux collectivités territoriales qui les accueillent (article du code du patrimoine L451-8). Suite au récolement de ses dépôts, le musée du Louvre étudie le transfert au profit de la ville d'Aix-en-provence des 82 antiques déposés en 1863 ainsi que d'une quinzaine de peintures.

Le récolement des dépôts montre donc toute son importance. Permettant de documenter les collections, de connaître leur état et d'optimiser leur gestion, il est indispensable à la bonne conservation des œuvres d'art de l'État, diffusées sur l'ensemble du territoire national.

La majorité des œuvres déposées au musée Granet par le Louvre l’ont été dans la seconde moitié du 19e siècle dans le but à la fois d’alléger les réserves du Louvre, submergées par l’achat de la collection Campana, et d’amorcer, comme l’avait fait Jean-Antoine Chaptal en 1801, une meilleure répartition territoriale des œuvres d’art de l’État. Le marquis Giampietro Campana (1809-1880) avait constitué une importante collection d’antiquités grecques et étrusques et de primitifs italiens avant d’être accusé de malversations. Sa collection, saisie en 1857, avait été vendue et dispersée à travers toute l’Europe, l’État français en acquérant une bonne partie en 1861. La collection fut affectée au musée du Louvre l’année suivante, mais les doublons, assez nombreux, notamment d’antiquités, furent rapidement déposés dans une soixantaine de musées français, dont le musée d’Aix-en-Provence.

Écrin d’une très riche collection de peintures anciennes, d’art antique et d’une belle galerie de sculptures, le musée Granet souffrait d’un manque criant dans ses collections d’huiles de Paul Cézanne, enfant du pays et père de l’art moderne. En 1984, le musée d’Orsay a donc déposé huit tableaux du maître, parmi lesquels une œuvre préfigurant les versions monumentales des Grandes Baigneuses, une nature morte de jeunesse et un Portrait de madame Cézanne. Cet ensemble, réuni grâce à la politique des dépôts d’œuvres de l’État, s’est enrichi en 2010 d’un Portrait de Zola, acquis par la Communauté du pays d’Aix lors d’une vente aux enchères, premier achat du musée Granet d’une œuvre peinte par l’artiste.

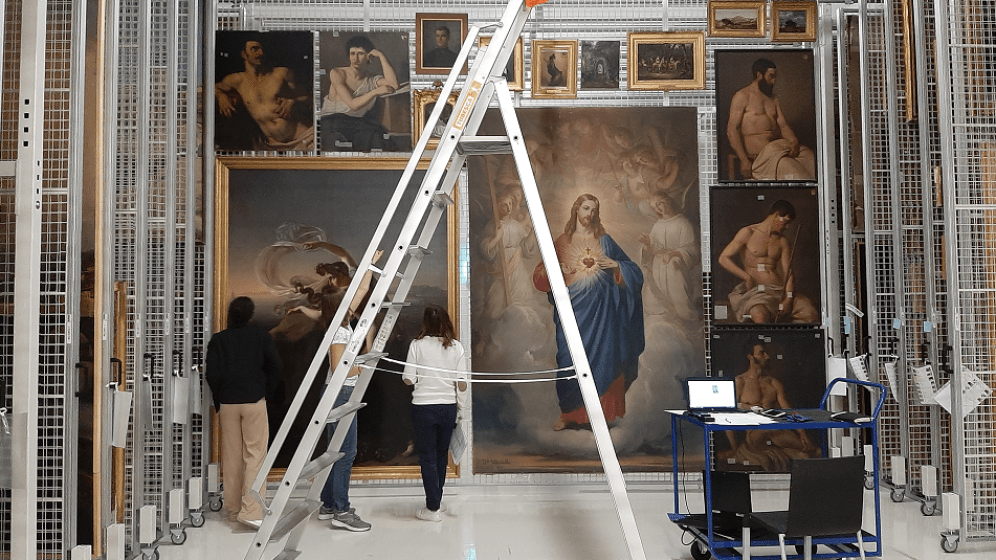

Le musée Granet dispose d'environ 12 000 œuvres dont 8 000 conservées depuis 2016 dans son Centre de conservation et d'étude externalisés, et 3 000 arts graphiques, conservés au cabinet des dessins du musée. Pour respecter les conditions de conservation propres aux différents matériaux, formats et typologies d'œuvres, les réserves externalisées sont divisées en quatre sections : grands formats (mobilier et lapidaire), petits formats (lapidaire, art décoratif, ethnologie et objets en métal), peintures et enfin arts graphiques et cadres.

Le récolement se prépare en amont par un travail en archives (arrêtés de dépôts et inventaires) afin d'identifier toutes les œuvres déposées et de documenter leur histoire. Sur place, chaque œuvre est observée, constatée, mesurée, photographiée et éventuellement marquée. Les informations recueillies enrichiront la base documentaire du musée déposant lors de la phase de post-récolement.

Lors du récolement, un état de l'œuvre est dressé. L'inspection à la lumière UV permet ainsi d'évaluer d'éventuels dommages de la couche picturale. La bande blanche visible sur le tableau prouve que l'œuvre a déjà bénéficié de facing, c'est-à-dire de l'application d'une feuille de protection en papier japon à la colle animale pour stabiliser la couche picturale en attendant sa restauration.

Partager la page