Depuis 37 ans, Visa pour l’image, le festival international du photojournalisme qui se tient jusqu’au 14 septembre à Perpignan, poursuit sa mission avec détermination : donner toute sa place au photoreportage, à l’heure de l’IA et de la désinformation. Cette année, le festival, qui vient de remettre le 6 septembre ses prix très attendus par les professionnels, dont le prix Françoise Demulder décerné par le ministère de la Culture à des femmes photojournalistes (voir encadré) a sélectionné, sous la houlette de Jean-François Leroy, son directeur, 26 expositions qui documentent l’actualité de façon saisissante, à la fois personnelle et clinique.

De la situation à Gaza à l’Amérique de Trump, en passant par la survie des populations civiles en Ukraine, la chute d’Assad en Syrie, les drogues de synthèse en Irak, la guerre contre l’Etat islamique en Somalie ou le quotidien des femmes afghanes à l’heure de la domination des Talibans, les reportages réalisés par des photojournalistes du monde entier apportent un autre regard sur des sujets soit surexposés soit délaissés.

L’urgence climatique et, plus largement, la transition écologique, appartiendraient plutôt aux premiers. Mais la façon dont les raconte cette édition de Visa pour l’image – un reportage sur la mer d’Aral asséchée, un autre sur les incendies XXL en Californie… – est, quant à elle, inédite. Sans compter le travail disruptif – et passionnant – du Français Samuel Bollendorff, qui s’est penché sur la façon dont les catastrophes environnementales sont perçues sur les réseaux sociaux.

La mer d’Aral, cas unique de résilience ?

Véritable catastrophe sur le plan environnemental, l’assèchement de la mer d’Aral décidée dans les années 1960 par les Soviétiques à des fins d’irrigation a abouti à une transformation radicale de l’écosystème : fonds marins transformés en désert, modifications de la flore et de la faune, etc. Soixante-dix ans après, le bilan est lourd mais pas définitif, puisque la région, située aux confins de l’Ouzbékistan et du Kazakhstan, ne s’est pas vidée de sa population.

C’est pour témoigner de cette situation que l’Arménienne Anush Babajanyan a enquêté sur place. Certaines de ses photographies montrent les effets dévastateurs de l’assèchement du site (comme ce navire qui se retrouve, dérisoire et inutile, sur le sol asséché), d’autres au contraire mettent l’accent sur des signes prometteurs, comme les campagnes de reboisement lancées par les deux pays. Une image résume l’exposition, celle où l’on voit trois baigneuses profiter d'une source d'eau en plein désert. La photographe veut y voir un « symbole de la résilience humaine au changement de leur environnement ».

Au cœur des incendies XXL de Californie

L’Américain Josh Adelson couvre depuis dix ans les incendies pour l’Agence France-Presse. Formé aux techniques de sécurité par les pompiers (« nous avons le même équipement », dit-il), il intervient souvent seul, de façon autonome. C’est peu de dire qu’il est rompu aux environnements extrêmes. Pourtant, l’escalade dramatique des incendies dans l’Ouest américain, marquée par des feux plus précoces, plus intenses et plus dévastateurs, parvient à le surprendre. « Habituellement, la saison des incendies commençait en juillet, explique-t-il. Mais tout devient plus extrême. Aucune règle de calendrier ne tient plus. »

Face à cette aggravation, Josh Adelson témoigne avec ses images d’un quotidien bouleversé par des incendies d’ampleur inédite : un enfant observe un quartier en flammes depuis la vitre arrière d’une voiture ; des patients évacués en urgence alors que les braises approchent ; des visages couverts de suie… Derrière ces images, le photoreporter appelle aussi les « gens à réfléchir » aux conséquences du changement climatique. Est-ce que cette prise de conscience sera suffisante ? Rien n’est moins sûr.

Comment aborder la représentation du changement climatique ?

Le Français Samuel Bollendorff a déjà couvert plusieurs catastrophes environnementales, dont celles de la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), et de la pollution industrielle, qui « transforme irrémédiablement des territoires en zones impropres au développement de la vie ». Il est revenu de ce dernier reportage, qui avait donné lieu à une présentation lors de l’édition 2018 de Visa pour l’image sous le titre de « Contaminations », « profondément changé », convaincu de notre « responsabilité collective ». En un mot, « mobilisé ».

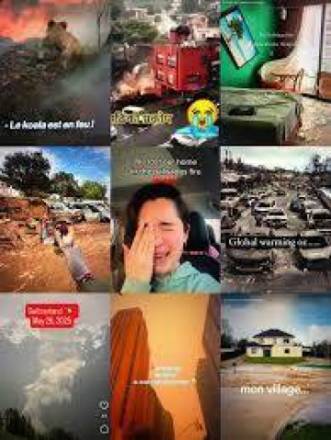

Comment passer de cette mobilisation à celle des citoyens, quand « l’ours polaire dérivant sur son iceberg qui fond ne réussit pas à sensibiliser l’opinion » ? Aujourd'hui, ces photographies, aussi fortes et puissantes soient-elles, apparaissent « trop lointaines » aux yeux du public, qui leur préfère les « flux permanents d’images » diffusées sur les réseaux sociaux. « Ces images se placent du côté de l’intime. La question n’est pas pour eux de documenter l’événement, mais de se positionner par rapport à lui », explique le photographe au Monde du 29 août 2025. D’où son projet à Visa pour l’image : #paradise. Illustrant les incendies de la ville de Paradise (Californie), il a sélectionné des images issues des réseaux sociaux, « qui enregistrent un déni, une sidération » , mais qu'il présente, avec force commentaires et émojis originaux, sur des plaques de verre, à la manière patrimoniale des fameuses « Archives de la planète » d’Albert Kahn. Un accrochage qui pose une question : « Quel langage photographique trouver pour traduire le global dans l’intime ? »

Daro Sulakauri et Sandra Mehl, lauréates du prix Françoise Demulder 2025

Depuis 2020, le ministère de la Culture et Visa pour l’Image décernent annuellement deux bourses de production, dotées de 8 000 euros chacune, à des femmes photographes en reconnaissance de leur contribution au photojournalisme. Ce prix, dédié aux femmes photojournalistes, rend hommage à Françoise Demulder - photographe de guerre française, première lauréate féminine du World Press Photo en 1977.

Les deux lauréates 2025 ont été désignées :

Daro Sulakauri poursuivra son enquête entre archives et photographies contemporaines sur le trafic systémique de nouveau-nés en Géorgie.

Sandra Mehl entamera un projet sur la jeunesse au cœur du conflit : « Israël-Palestine : la jeunesse dans le fracas de la guerre ».

Partager la page