Qu’il s’agisse d’un véritable chef d’œuvre du patrimoine national, comme la tapisserie de Bayeux, de trésors méconnus, comme les cartes de Chartreuse, ou d’une église bretonne ornée par Émile Bernard, l’un des maîtres de l’école de Pont-Aven, chacune de ces œuvres situées en région est l’objet d’une restauration attentive de la part des directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Derrière ce travail scientifique, celles-ci ont une seule ambition : mettre en valeur ce patrimoine d’exception pour toucher le plus large public.

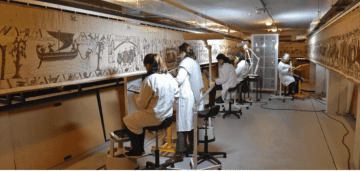

Un projet global pour la Tapisserie de Bayeux

La Tapisserie de Bayeux, trésor patrimonial du XIe siècle, classée monument historique en 1840 et inscrite au registre « Mémoire du monde » de l’Unesco en 2007, est au cœur d’un projet unique, dont l’objet est la sauvegarde et la présentation renouvelées de cette broderie de 70 mètres de long, récit de la conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie. A l’horizon 2026, elle devra être installée dans un nouveau bâtiment conçu spécialement pour elle.

Un constat d’état vient de confirmer la grande fragilité de l’œuvre. « Les tensions que subit la toile ne permettent plus de l’exposer à la verticale », assure Mathilde Labatut, conservatrice régionale des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie. « Le futur système d’accrochage devra résoudre un casse-tête chinois : non seulement trouver le bon angle d’inclinaison pour la présenter, mais encore un protocole de manipulation adéquat pour l’évacuer en cas d’urgence.

« Et puis il s'agira de dé-restaurer ! Enlever les éléments surajoutés qui causent des tensions et des altérations : le dosseret des années 80, la doublure du XVIIIème siècle, un galon inférieur, cousu au XIXème... Ensuite un dépoussiérage très précautionneux et très doux. »

Quant au projet muséographique, « nous allons proposer aux architectes qui vont concourir l’ensemble de nos problématiques, intervient Cécile Binet, conseillère musées à la DRAC Normandie : la conservation, bien sûr, mais aussi l’accueil du public (400 000 visiteurs par an), qui attend une présentation, une lecture et une interprétation de l’œuvre. Il disposera de deux niveaux d’exposition : un parcours linéaire, face à l’œuvre, chronologique et historique, saisie globale de la tapisserie dans son caractère monumental, puis un parcours plus libre qui ménage la possibilité de revenir et de s’attarder.

« On percevra ainsi beaucoup mieux l’aspect esthétique de la Tapisserie, qui est une œuvre exceptionnelle de l’art médiéval. On continuera d’en voir l’aspect épique en y lisant le récit de la naissance du royaume anglo-normand. Et l’on s’intéressera toujours plus à son aspect anthropologique, qui documente la vie quotidienne au XIe siècle. »

Autre amélioration : un intérêt accru pour le jeune public. « Nous prévoyons deux salles pédagogiques, à l’attention d’un public scolaire constitué aussi de jeunes Anglais accompagnés de leurs professeurs, avec lesquels nous avons des relations suivies. Quant au public régional, une salle d’expositions temporaires permettra de relancer son intérêt pour la fréquentation du musée. »

Et ce n’est pas tout. Depuis 2016, un projet s’est invité dans le projet et a pris une ampleur considérable : sur le principe d’un système d’informations géographiques (SIG), qui permet d’éditer sur un écran plusieurs couches d’images sur lesquelles sont connectées des informations, trois laboratoires de recherche de l’université de Caen, soutenus par le CNRS, la ville de Bayeux et le ministère de la Culture, ont développé un logiciel qui permet de réunir en différentes strates les images numérisées de l’œuvre à différentes époques.

« Bientôt, vous pourrez choisir une zone de la Tapisserie et y étudier toutes les images qui en ont été prises au fil des temps. De nombreux liens vous renverront vers des informations. Les publications, en quantité considérable, seront réunies sur ce système spatialisé. On aura là un volet documentaire d’une richesse incroyable, à la disposition de tous, le grand public, les chercheurs, les médiateurs, s’enthousiasme Cécile Binet, en précisant qu’une version haute définition de la Tapisserie de Bayeux est depuis le début de l’année 2021 accessible à tous ».

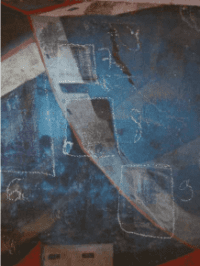

Les « Cartes de Chartreuse » retrouvent leur splendeur

Nul ne sait vraiment pourquoi les Chartreux, un ordre monacal fondé par Bernard le Chartreux au XIe siècle, ont fait peindre, à la fin du XVIIe siècle, des vues cavalières de chacun de leurs monastères situés dans toute l’Europe. Selon une hypothèse, ces peintures auraient tenu lieu de « dossier de permis de construire », soumis à l’examen minutieux d’un grand prieur obsédé par le relâchement à l’égard de la règle, parti à la chasse aux dépenses somptuaires…

Toujours est-il que ces tableaux, appelés également « cartes », sont reconnus aujourd’hui pour ce qu’ils sont : un trésor à part entière du patrimoine national, classé aux monuments historiques en 2001, auquel il convient de favoriser l’accès à un large public. Auparavant, il aura fallu mener une campagne de restauration de ces cartes, malmenées par la Révolution et les vicissitudes du temps, qui furent retrouvées roulées et stockées dans une salle humide du monastère, en 1957, avant d’être « marouflées » dans les années 1970, c’est-à-dire collées sur des panneaux d’aggloméré afin de rendre possible leur présentation au public

« En vingt ans, cette expérience [de restauration et de valorisation] a mobilisé une véritable intelligence collective autour de son maître d’ouvrage, le propriétaire des œuvres, à savoir l’ordre des Chartreux », précise Gilles Soubigou, conservateur du patrimoine, conseiller pour l’action culturelle patrimoniale à la direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, à l’occasion du webinaire qu’il anime sur le sujet.

Commence alors une tout autre histoire, non moins passionnante : celle d’un chantier colossal, qui s’achèvera en 2021, après plus de vingt années d’un travail mobilisant, autour de ces 79 huiles sur toile d’environ 2 mètres de haut sur 1 mètre de large, des restaurateurs, des historiens spécialistes de l’art et des ordres monastiques, un laboratoire de recherche scientifique spécialisé dans la conservation curative et préventive (le CICRP), pour un coût global d’1,8 million d’euros, financés pour 40% par la DRAC Auvergne Rhône Alpes. Placée auprès des Chartreux, l’Association de Restauration des cartes de Chartreuse va trouver et pérenniser le financement complémentaire.

« En 2001, souligne Sophie Omère, conservatrice du patrimoine, six cartes étaient déjà confiées à trois ateliers pour étude. Il fallait trancher une question épineuse : prendre ou non le risque de démaroufler les cartes. On en vint, grâce à ces essais, à définir un protocole précis, satisfaisant pour toutes les parties, préférant une action mécanique à un procédé chimique. »

Une fois le support restauré, restait à s’occuper de la couche picturale, ce qui a permis non seulement de rendre leur fraîcheur aux représentations et de traiter les lacunes, mais de découvrir aussi des signatures d’artistes, des motifs disparus, des repentirs, etc.

« Chaque carte à restaurer est différente, et la série elle-même offre des caractéristiques spécifiques, précise Hervé Giocanti, (Atelier Lazulum), qui restaure actuellement la toute dernière carte (La Chartreuse de Mantoue). Cependant, une certaine cohérence d’ensemble donne à lire une logique, ainsi qu’un aspect esthétique, qui constituent des spécificités transposables. »

A présent, il importe de faire connaître la richesse de cette collection, mais aussi de rendre compte du patrimoine architectural que représentent encore aujourd’hui les Chartreuses, en Auvergne Rhône Alpes et ailleurs.

D’où l’accueil des cartes de Chartreuse dans la collection « Patrimoines en Auvergne-Rhône-Alpes », une collection qui fait connaître au public le plus large les actions patrimoniales de l’État - ministère de la Culture, en les explicitant par le texte et l’image, sur support papier ou numérique gratuits.

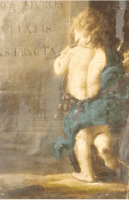

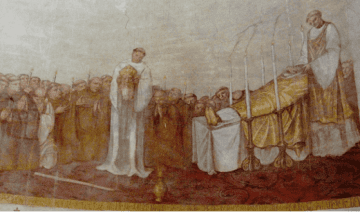

Les fresques religieuses d’un maître de l’école de Pont-Aven

« Les peintures murales d’Emile Bernard dans l’église de Saint-Malo de Phily n’avaient jamais fait l’objet d’aucune restauration, s’enthousiasme Cécile Oulhen, conservatrice du patrimoine à la DRAC Bretagne. Nous savions qu’elles existaient, mais nous nous y sommes intéressés de plus près quand l’église a été protégée au titre des monuments historiques ». Le résultat se passe de commentaires : couches de peinture réduites en poussière, infiltrations d’eau, déjections de chauve-souris… « Elles n’étaient pas dans un état catastrophique, mais il était grand temps d’intervenir ».

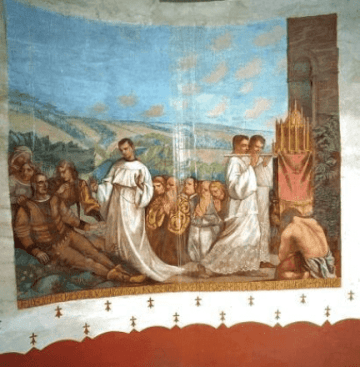

« C’est à l’amitié d’Emile Bernard pour le curé de sa paroisse parisienne que nous devons ces œuvres, poursuit Cécile Oulhen. Ce prêtre passait ses vacances à Saint-Malo de Phily, où il y avait cette église néo-romane. Cet été-là, l’artiste est venu, avec son assistant, loger chez son ami et peindre, sur les murs de cette église, le miracle accompli en ces mêmes lieux, mille deux cents ans plus tôt, par les reliques de Saint Malo : la guérison d’un paralytique. »

A l’amitié se sont ajoutées, sans aucun doute, les rencontres. Il faut imaginer, autour du peintre, les gens se prêter au portrait : le recteur et les vicaires, mais aussi bon nombre d’habitants, reconnaissables à l’époque, autour de l’assistant et de l’artiste lui-même, et derrière eux le paysage de la vallée de Vilaine.

Qui pourrait soupçonner Emile Bernard d’être allé, l’été 1933, barbouiller des murs d’église dans une bourgade bretonne ? Et qui pourrait croire que ce maître, l’une des deux personnalités charismatiques de l’école de Pont-Aven (l’autre est Paul Gauguin), y ait produit des peintures aussi énigmatiques ? On ne saurait dire si elles témoignent du désir, chez l’artiste, de revenir au néo-classicisme, de promouvoir le retour à la foi des origines ou de dire quelque chose des inquiétudes de son temps ? Sans doute tout cela à la fois.

Il faut aussi faire connaître et faire aimer. « Notre objectif, poursuit Cécile Oulhen, est d’intégrer un volet « éducation artistique et culturelle » dans le cahier des charges de tous nos chantiers ». Ici, outre le riche contexte historique des peintures et de l’architecture, les différentes étapes de la construction de l’église, la présence de mosaïques Odorico (famille de mosaïstes italiens installés en Bretagne après avoir participé au chantier de l’Opéra Garnier), il est intéressant de donner à comprendre les techniques de restauration utilisées, et notamment le trattegio. « C’est une technique ancienne, que nous avons choisie du fait que le spectateur, situé en contrebas, ne peut pas l’apercevoir. Elle est constituée de petits traits juxtaposés qui, de loin, deviennent imperceptibles. Ainsi, la retouche n’est pas dissimulée à celui qui peut s’approcher pour examiner la paroi. »

Pour mieux faire connaître cette restauration, la DRAC Bretagne qui, avec le conseil régional et le conseil départemental, a subventionné à hauteur de 80% les travaux de restauration, projette une publication dans la collection de la Conservation régionale des monuments historiques, qui sera passionnante. Un premier pas avant que la commune, « sensible à l’attractivité retrouvée de son église », s’appuie sur cette restauration pour « mettre en valeur ce patrimoine très original. »

Partager la page