Les documents d’archives constituent souvent un gage de qualité – et d’exigence – pour les productions audiovisuelles. Le récent succès d’Apocalypse, une série documentaire diffusée sur les chaînes du service public qui retrace, à partir d’archives colorisées, les dramatiques enchaînements de l’histoire du XXe siècle, en est la preuve éclatante.

Il est cependant difficile d’exploiter le contenu d’un film ancien en pellicule argentique si sa qualité visuelle est dégradée, d’où la nécessité d’une opération longue et délicate : la restauration. Passée maître dans ce long processus, la direction du patrimoine du Centre national du cinéma restaure chaque année plusieurs kilomètres de pellicules constituant ainsi une véritable mémoire de cinéma.

Ce processus de restauration, qui permet de rendre accessible à tous le patrimoine cinématographique, rencontre néanmoins une difficulté majeure : son coût. « En moyenne, la restauration d’un long métrage est considérable, entre 20 000 et 40 000 euros », témoigne Axel Carlier, maître de conférences à l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), où il est rattaché à l’équipe REVA qui conduit des recherches sur la restauration numérique de films.

Avec la double ambition d’automatiser davantage le processus et de réduire ses coûts, les chercheurs de l’IRIT se mettent au travail. Axel Carlier raconte : « Il y a un peu plus de trois ans, nous avons commencé à travailler avec Arthur Renaudeau, un doctorant qui a mis au point un algorithme de restauration de films. C’est ainsi qu’est né le projet RAFIA – Restauration Automatique des Films par Intelligence Artificielle ».

Le restaurateur passe énormément de temps à détourer manuellement les zones défectueuses

Limites de la restauration numérique

L'entrée en lice de la Cinémathèque de Toulouse, dont l'IRIT s’est rapproché à l’occasion de l’appel à projets « Services numériques innovants » du ministère de la Culture, donne une nouvelle dimension au projet. C’est aussi une occasion unique pour Arthur Renaudeau de trouver une application pratique à ses travaux. Le doctorant travaille alors sur l’inpainting video, une technique visant à remplir certaines zones défectueuses d’une séquence vidéo en utilisant les images qui la précèdent ou qui la suivent.

Pour la Cinémathèque de Toulouse, qui conserve une remarquable collection de films anciens, l'enjeu est simple : restaurer plus de films en gagnant du temps sur les étapes de prétraitement de la restauration. « C’est bien de corriger des défauts dans des images ou vidéos, mais encore faut-il savoir où ils se trouvent au départ », résume Arthur Renaudeau.

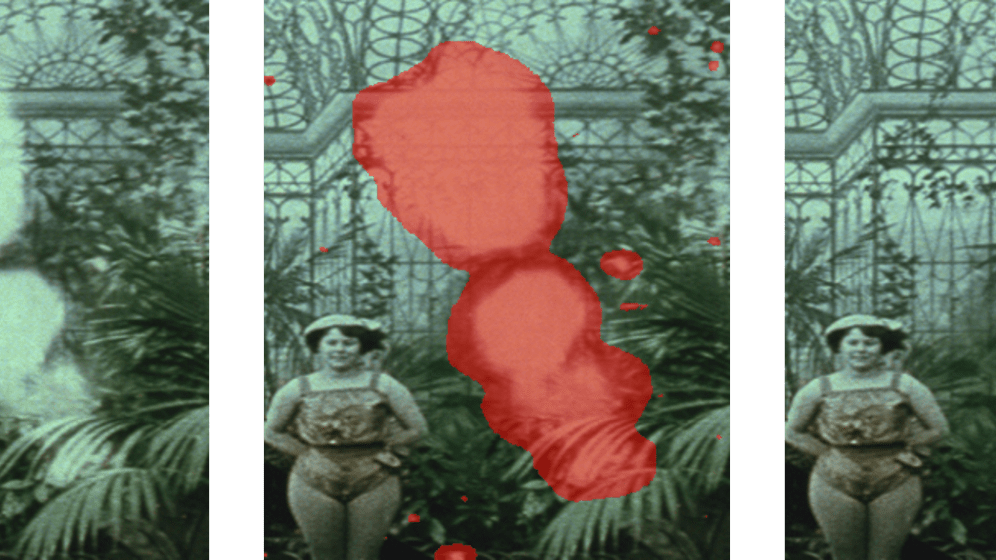

L’institution utilise, entre autres moyens, un logiciel de restauration de films. Cet équipement implique cependant la mobilisation d’une personne chargée de la numérisation pendant plusieurs jours, pour restaurer une séquence de quelques minutes seulement. Difficile, dès lors, d’étendre ce procédé sur une grande échelle. « La détection des défauts proposée par ce logiciel est imparfaite et, souvent, le restaurateur passe énormément de temps à détourer lui-même, manuellement les zones défectueuses – taches, rayures… – avant de pouvoir les restaurer », souligne Axel Carlier.

L'intelligence artificielle vient appuyer l'expertise du restaurateur

C’est alors qu’intervient une solution innovante concrétisée par le projet RAFIA. Son objectif est de développer un logiciel de détection et de restauration utilisant des algorithmes d’inpainting. Ces derniers relèveraient de l’« apprentissage profond » (deep learning), c’est-à-dire qu’ils fonctionneraient comme des réseaux de neurones artificiels. « Si on lance ce logiciel sur un film il devrait pouvoir repérer automatiquement tous ses petits défauts, quelle que soit leur taille, ce qui permettra au restaurateur de passer l’étape fastidieuse du détourage pour se lancer directement dans la restauration », explique Axel Carlier. Les tests menés actuellement sur les bases de la Cinémathèque sont extrêmement encourageants. « On obtient une détection des défauts très complète et particulièrement fine », souligne Axel Carlier.

RAFIA étant aussi un logiciel de restauration, il serait possible de l’utiliser de façon complètement automatique, en le laissant détecter puis restaurer tous les défauts. L’équipe REVA a cependant choisi, en accord avec la Cinémathèque de Toulouse, de laisser de côté cette possibilité. « Le travail du restaurateur est essentiel, on ne prétend pas se substituer à lui mais bien à appuyer son expertise », estime Axel Carlier. « C’est important, par exemple, de conserver quelques défauts pour garder une trace du passage du temps. On ne saurait se passer de l’expertise du restaurateur pour ce type de subtilités », ajoute-t-il encore.

Une alliance entre culture et sciences particulièrement fructueuse

Une nouvelle disposition à mettre à disposition du plus grand nombre

En temps normal, la Cinémathèque de Toulouse organise tous les ans un festival sur la restauration : « Histoires du cinéma ». « Nous espérons profiter de la prochaine édition, qui devrait se tenir en novembre 2021, pour effectuer une démonstration du logiciel et toucher un public de restaurateurs extérieurs à la Cinémathèque de Toulouse », déclare Axel Carlier. L’objectif ? Avoir un retour complet sur les qualités et les défauts de cette solution. Et ce, dans l’optique d’en faire profiter, à long terme, le plus grand nombre d’organismes de restauration.

Pour l’instant, la Cinémathèque de Toulouse demeure l’interlocuteur privilégié de l’équipe du projet RAFIA. La projection de films avant et après restauration par le logiciel RAFIA est prévue, et des soirées thématiques seront organisées à cette fin. Pour Arthur Renaudeau, cette alliance entre culture et science s’est avérée particulièrement fructueuse. « Je me réjouis d’avoir pu travailler directement à partir des bases de la Cinémathèque de Toulouse, plutôt que sur les banques d’images habituellement utilisées par la communauté scientifique », observe le doctorant.

Véritable cinéphile, Arthur Renaudeau se réjouit d’avoir pu concilier, dans le cadre de ce projet, activité professionnelle et centre d’intérêt personnel. « En définitive, allier la science et la culture m’a permis de vulgariser mon travail auprès de mon entourage, ce qui n'est pas forcément possible pour bon nombre de mes collègues ».

L’appel à projet Services Numériques Innovants

Le projet « RAFIA » de l'IRIT a été sélectionné et soutenu par le Ministère de la Culture dans le cadre de l’appel à projet Services Numériques innovants (SNI). Ce dispositif, lancé en 2012 et rénové en 2016, est dédié au financement et à l’accompagnement de solutions numériques inédites. Son objectif ? Soutenir la réalisation de solutions numériques innovantes ainsi que leur expérimentation au sein d’un ou de plusieurs acteurs culturels.

L’appel à projet SNI s’adresse à des entreprises, associations ou laboratoires de recherche. Il cible spécifiquement des solutions basées sur des technologies encore peu répandues dans le champ de la culture ou susceptibles de participer à la création de nouveaux usages numériques pour les acteurs culturels. Le projet candidat peut répondre aussi bien aux problématiques rencontrées par le public qu'à celles des professionnels de la culture.

En 2019, 15 projets ont été choisis parmi les 130 candidatures reçues dont « RAFIA ».

Partager la page