Au printemps 2014 la restauration a permis de révéler toute l'intensité expressive du décor réalisé par Raphaël Corazza au 19ème siècle. Ne manquez pas de visiter à la fin de cet article la galerie d'images qui illustre l'histoire de cette restauration . Le chantier a été mené sous la maîtrise d'ouvrage de la commune. Les intervenants ont été le cabinet Onovo architecture représenté par Jean-Luc Bigeard et la Société Pictura (Cécile Graven), le contrôle scientifique et technique ayant été assuré par la conservation régionale des monuments historiques.

Un édifice remarquable par son décor, reconnu par une protection au titre des monuments historiques

Commune du Rhône située dans la vallée du Soanan, dans le canton de Tarare, Valsonne compte un peu plus de 800 habitants. Dressée sur le versant nord-est, l'église paroissiale Saint-Romain se trouve au coeur du bourg.

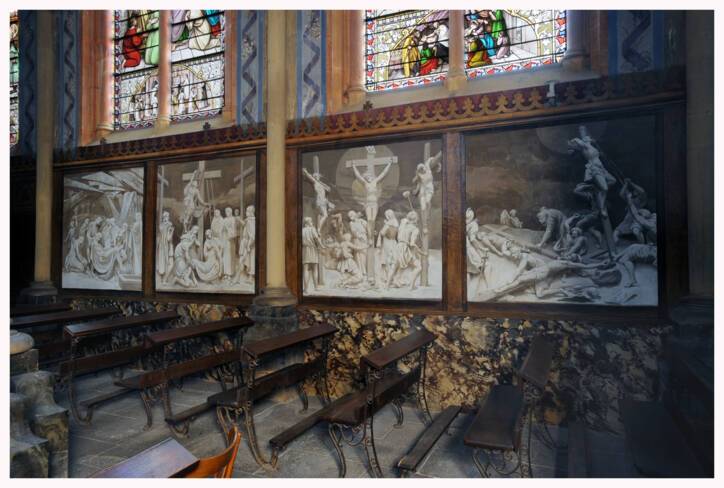

Erigée entre 1857 et 1879 par l'architecte Tony Desjardins en style néogothique, elle est particulièrement remarquable par son décor intérieur. Composée de peintures couvrant le moindre pan de mur, de vitraux et de sculptures, cette ornementation constitue un concentré de l'iconographie catholique de la seconde moitié du 19e siècle. En effet, le programme figuré, en particulier peint, est extrêmement ambitieux, il va de la Genèse (création du monde, Eden...) aux dévotions alors les plus récentes, comme les apparitions de la Vierge à la Salette, Lourdes, et Pontmain. Le "Nôtre Père" est illustré dans la nef, tandis que les représentations les plus étonnantes se trouvent dans le choeur : la bénédiction du Saint-Sacrement et la première communion situées par le peintre dans la nouvelle église de Valsonne. Le curé Bonnard, décédé en 1884, est figuré, ainsi que les habitants de la commune et les détails de l'édifice nouvellement construit1. Dans l'entrée, ainsi que sur les élévations des bas-côtés , a été peint en grisaille un chemin de croix.

Le livret établi sans doute au début du 20e siècle, qui décrit les peintures et les vitraux, ne compte pas moins de 75 pages tant les scènes sont nombreuses et parfois complexes à lire. Les verrières des ateliers Barrelon et Mauvernay (1891), ainsi que les éléments sculptés, complètent cette iconographie foisonnante. Malheureusement le maître-autel a dû être démonté en 2005 et 2006 en raison de problèmes de stabilité, comme l'atteste le rapport établi en 2004 par Xavier Benoit2.

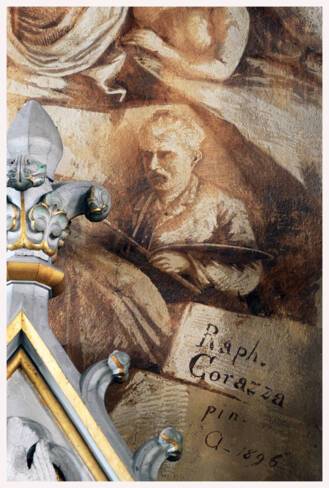

Ce décor extraordinaire a été largement financé par les habitants de la commune, dont les noms apparaissent sur les vitraux, le banc de communion et jusque sur les piles séparant la nef des collatéraux. Le peintre, Raphaël Corazza, s'est représenté sa palette à la main, au-dessus de sa signature et de la date du décor, 1896. Avec humour, il s'est placé du côté des réprouvés dans le jugement dernier qui se trouve au revers du mur ouest de la nef. Dans l'état actuel de la recherche, aucun autre décor ou tableau de lui n'est connu, ni même aucun élément biographique (lieux de naissance et de formation, dates d'activité...). De même, ses liens avec la commune ne sont pas non plus documentés. Mise à part cette intervention à Valsonne, sa carrière s'est-elle déroulée en Italie ou en Suisse ? Un chantier aussi important aurait cependant dû lui amener d'autres commandes dans la région.

Le caractère de cet "ensemble exceptionnel, complet et cohérent" selon les mots de Bernard Gautheron, le rapporteur du dossier au sein de la Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique (COREPHAE)3, a été le moteur de la protection au titre des monuments historiques qui est intervenue en 1994. Ainsi, dans la conclusion de son dossier, B. Gautheron indique que "nous sommes en présence d'un véritable catéchisme peint, un exemple de ce que pourrait être l'enseignement de la religion par l'image pour une petite communauté rurale à la fin du XIXe siècle. Il s'agit donc là d'un témoignage précieux de l'esprit religieux de cette époque"4.

Le procès-verbal de la COREPHAE indique que la commission avait même souhaité porter au classement l'ensemble des décors. L'église est finalement inscrite en totalité par arrêté en date du 17 août 1994.

La restauration

En 2006, une restauration des peintures murales du choeur, la Bénédiction du Saint-Sacrement et la Première Communion, a été effectuée par ARCOA (Atelier de restauration et conservation d'objets d'art, restaurateurs Pascale Grout et Erik Mikula).

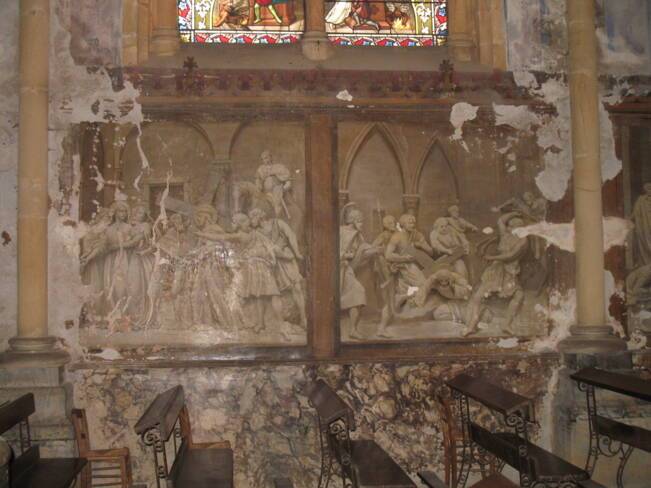

L'édifice a subi des dégradations, en particulier le bas-côté nord en raison d'infiltrations d'eau qui ont altéré les peintures. Aussi, une fois les réparations indispensables effectuées, la commune a souhaité se lancer dans la restauration du chemin de croix.

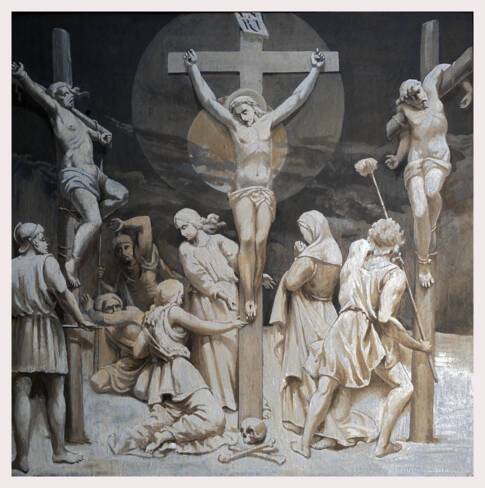

Cette dévotion est essentielle dans le parcours du croyant. Le nombre (14) et les thèmes des stations ont été fixés par la Sacrée Congrégation en 17315. A Valsonne, le chemin de croix est complété par une grande scène répartie de part et d'autre d'une représentation de la Vierge à l'Enfant : à gauche est figuré le Purgatoire et de l'autre "une invite au chemin de croix", telle que le livret explicatif nomme ce "compartiment". L'auteur décrit ainsi le sujet représenté : "nous voyons que Marie, après la mort de son divin Fils, aimait à suivre la voie douloureuse. Dans ce pieux pélerinage, elle était souvent accompagnée par quelques saintes Femmes. Au sommet, les anges tiennent une croix lumineuse, instrument du salut du monde, et poteau indicateur du chemin du ciel.6" Le chemin de croix joue ainsi un rôle majeur dans la rédemption des fidèles et l'intercession pour les âmes du Purgatoire, dont la délivrance se fait grâce aux prières des vivants, en liaison avec la dévotion mariale.

Le rapport de restauration établi par Cécile Graven7 indique que la première intervention a été naturellement la consolidation du support, composé de mortier de chaux. Le décor n'est pas peint à fresque, ni à la détrempe, mais la couche picturale est probablement composée d'huile de lin et de blanc de Meudon, ou de zinc. L'application de papier Japon a permis de conserver la plupart des écailles, désolidarisées du support. Des injections de colle thermosensible ont été appliquées à la spatule chauffante, permettant de retrouver la cohésion de la surface picturale. Cependant certaines zones étaient trop lacunaires et seule la silhouette des personnages a été alors suggérée.

Sur le mur sud non touché par les infiltrations, un dépoussiérage et un nettoyage ont été effectués, accompagnés d'un dévernissage. Celui-ci a permis de révéler les nuances des scènes qui étaient devenues uniformes en raison du fort jaunissement du vernis. L'intensité dramatique culmine avec l'Erection de la Croix et la Crucifixion. L'expressivité a été favorisée par le peintre, parfois au détriment d'une justesse exacte de l'anatomie des personnages.

Cette restauration ne semblait au premier abord pas poser de problème particulier puisque le décor paraissait homogène et ne présentait qu'une époque de réalisation. Cependant, lors de l'avancement du chantier et du dévernissage, Cécile Graven a mis en évidence une différence de traitement dans le dernier ensemble complétant le chemin de croix : l'invite au chemin de croix et le purgatoire. Ainsi, le choix du parti pris de restauration s'est avéré plus complexe que prévu en raison de la présence de plusieurs états, peut-être dûs à l'inachèvement de cette partie du décor, qui aurait été alors la dernière réalisée.

En effet, une fois le vernis très orangé ôté, sont apparues des reprises de peinture, bistres ou grises, recouvrant les glacis dans certaines zones (en particulier sur et autour du médaillon central et de son piètement). S'agissait-il de repentirs ? Il a été décidé de supprimer ou d'alléger ponctuellement ces reprises afin d'offrir une meilleure lecture d'ensemble, tout en documentant précisément ces interventions.

Des accents de peinture blanches ou bistre ont été portés sur certains personnages. Le dévernissage a également mis en évidence la trace du poncif préparatoire à la mise en place de la composition.

Ce faisceau d'éléments (reprises peintes, flottement de la composition dans certains détails, traitement différent techniquement de la scène par rapport au chemin de croix (traitement plus proche de celui d'une esquisse), traces de poncif apparentes, vernis proche de celui appliqué sur les bordures en faux bois) a conduit la restauratrice à penser que cette scène était restée inachevée et avait été homogénéisée par le passage de ce vernis très couvrant. Après validation dans le cadre du contrôle scientifique et technique, cette intervention de dégagement, non estimée dans le devis initial, a été acceptée par la commune, aboutissant à une présentation finale très satisfaisante.

En outre, la Vierge à l'Enfant séparant les deux scènes avait été recouverte d'un badigeon de peinture glycérophtalique qui a pu être dégagé. Une statue avait été placée devant l'image et celle-ci occultée par ce badigeon disgracieux, mais heureusement réversible.

Une fois le chantier achevé, le chemin de croix a pu bénéficier d'une couverture photographique professionnelle réalisée par le photographe de la Drac, Jean-Marie Refflé, finalisant la documentation disponible sur cette restauration.

Ainsi, une commune de taille modeste a fait le choix d'investir dans la restauration de son patrimoine, restauration qui sera mise en valeur lors des Journées européennes du patrimoine 2014. Un effort pédagogique est nécessaire pour permettre au public de comprendre un décor aussi foisonnant et dont les dévotions se sont souvent perdues, comme le rôle du Purgatoire qui a été remis en cause par le cataclysme de la Première Guerre mondiale.

Les recherches récentes menées sur les Italiens à Lyon par Jean-Luc de Ochandiano, concrétisées par une publication ainsi qu'une exposition aux archives municipales de Lyon, ont mis en valeur parmi ces immigrés des artistes et des artisans, dont des mosaïstes, des ornemanistes, des sculpteurs et des peintres. Reste à percer à jour la personnalité artistique de Raphaël Corazza : en effet autant l'atelier des Zaccheo est bien connu8 autant l'oeuvre de cet artiste reste à reconstituer, les sources étant sans doute à chercher en Italie.

Catherine Guillot, Conservatrice en chef du patrimoine, Conservation régionale des monuments historiques, Drac Rhône-Alpes

Remerciements à Jean-Luc Bigeard, Georges Dumas, Cécile Graven, Claude Niski, Jean-Marie Refflé.

Notes

1- Anonyme, Petit livret explicatif des peintures murales et des vitraux de l'église de Valsonne, Lyon, impr. M. Paquet, sd.

2- Archives de la conservation régionale des monuments historiques, DRAC Rhône-Alpes.

3- Les COREPHAE ont été remplacées en 1997 par les CRPS, commissions régionales du patrimoine et des sites.

4-Des décors relevant d'un même esprit ont été mis en valeur en 2009 dans la revue des patrimoines en ligne In Situ (n°11 et 12) : http://insitu.revues.org/4188 et http://insitu.revues.org/4657

5-Cf. Yves-Jean Riou, "Chemins de croix", dans Le Supplice et la Gloire. La croix en Poitou, Société des antiquaires de l'ouest, Somogy, 2000.

6-Cf. Petit livret explicatif des peintures murales et des vitraux de l'église de Valsonne, op. cit., p. 26-27.

7-Cécile Graven Société Pictura, Rapport de travaux Lot n°1 - Restauration du chemin de croix Eglise Saint-Romain Valsonne, 1er juillet 2014.

8-Bernadette Carcel, "Les Zaccheo : peintres-décorateurs en Forez au XIXe siècle", Bulletin de la Diana, t. 54, 1995, n°6.