Pièce maîtresse du soutien à la filière presse dans le cadre du plan de relance, la commande publique « Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire », conçue par le ministère de la Culture et pilotée par la Bibliothèque nationale de France, répond à un double objectif : apporter « un signal fort en direction de tout un secteur, celui du photojournalisme », selon Fannie Escoulen, cheffe du département de la photographie à la direction générale à la création artistique du ministère de la Culture, et permettre à 200 photojournalistes d’exprimer leur talent dans différents territoires de l’Hexagone.

Leurs travaux, qui couvrent un large éventail de sujets, donnent à voir les mille et une réalités du pays à l’heure de la pandémie mais sont aussi les marqueurs d’un genre dont l’esthétique, sous l’influence d’autres disciplines, est en plein renouvellement. Entretien avec Héloïse Conésa, responsable de la collection de photographie contemporaine à la Bibliothèque nationale de France, opératrice de la commande.

À qui s’adresse la commande publique « Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire » ? Quel est son objectif ?

Avant toute chose, il est important de souligner que « Radioscopie de la France » est une commande photographique historique, aussi bien en termes de diversité des sujets traités que d’ampleur du nombre de photographes concernés. Elle s’adresse aux photojournalistes mais aussi, plus largement, aux photographes qui collaborent avec les organes de presse. L’enjeu est d’abord de remettre sur le devant de la scène le regard du professionnel de l’image. Le flux d’images qui nous parvient aujourd’hui quotidiennement a fait beaucoup de dégâts dans la profession, les images des photojournalistes circulant majoritairement sur internet, moins dans la presse papier. Or, il est évident qu’un photojournaliste ne s’empare pas d’un sujet d’actualité de la même manière qu’un amateur.

Comment les lauréats ont-ils été sélectionnés ?

Les jurys, qui se sont réunis à l’occasion des deux appels à projets, comprenaient une vingtaine de membres, dont des professionnels reflétant la pluralité du champ de la photographie - directeurs d’institutions françaises et européennes (Anne Lacoste, Xavier Canonne…), photographes (Joan Fontcuberta…), éditeurs (Patrick Le Bescont…) - et des personnalités appartenant à d’autres disciplines à l’instar de l’historien Philippe Artières. On y trouvait aussi bien entendu des personnalités incontournables du monde photojournalistique : Jean-François Leroy, le directeur du festival de photojournalisme Visa pour l’image, Florence Aubenas, écrivaine et grand reporter au journal Le Monde, Nicolas Jimenez, directeur de la photographie de ce même journal, Lionel Charrier, chef du service photographie du journal Libération, Léna Mauger, rédactrice en chef des revues XXI et 6Mois, Laurent Abadjian, directeur de la photographie à Télérama… Nous souhaitions que les différentes écoles croisent leurs regards afin d’avoir une juste représentation du métier. Je cite souvent cette phrase de Samuel Bollendorff : « Quand j’ai commencé dans les années 80, j’étais photoreporter, dans les années 90, je suis devenu photojournaliste de presse, et aujourd’hui je suis documentariste auteur ».

On ne peut pas parler de Radioscopie de la France sans parler de la Mission photographique confiée à la DATAR au début des années 80 dont l’objectif était de représenter le paysage français…

C’est vrai même si ces deux commandes sont différentes à de nombreux égards. Les commanditaires ne sont pas les mêmes : la Mission photographique de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) d’un côté, le ministère de la Culture de l’autre. Par ailleurs, la mission photographique, avec à sa tête Bernard Latarjet et François Hers, réunissait 29 photographes contre 200 pour « Radioscopie de la France ». Qui plus est sur un temps long puisque la mission a duré de 1984 à 1989. Enfin, si une exposition des travaux à mi-parcours de la mission a eu lieu en 1985 au Palais de Tokyo, et si la mission est devenue mythique et a nourri l’imaginaire de nombreux photographes, grâce notamment au livre Paysages - Photographies, il a fallu attendre trente ans et l’exposition Paysages français, une aventure photographique (1984- 2017) présentée à la BnF en 2017 pour revoir ces images. On n’avait pas perçu à l’époque la nécessité de les valoriser de façon immédiate. C’est une autre différence. Quand le ministère nous a confié cette commande, nous avons souhaité accompagner les photojournalistes dans la diffusion de leur travail. Cette valorisation prendra différentes formes : une grande exposition à la BnF aura lieu au printemps 2024. Par ailleurs, nous allons mener des opérations de valorisation sur le territoire avec différents lieux partenaires : des centres photographiques souvent membres du réseau Diagonal, des festivals, des mairies, des bibliothèques…

Du côté de la production, quel est le dispositif retenu ?

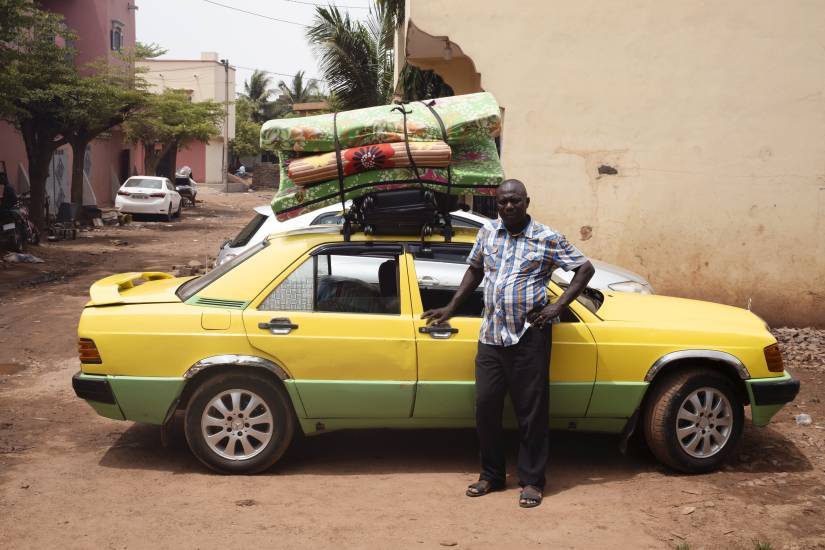

Si l’on constate une chute drastique de la présence de la photographie dans les organes de presse, c’est aussi parce que les journaux n’ont pas toujours les moyens d’envoyer les photographes sur le terrain. Avec « Radioscopie de la France », nous voulons donner ces moyens aux photographes. Ils ont sept mois pour produire leurs sujets et disposent chacun d’une enveloppe de 22 000 euros. Les expositions commenceront à partir du printemps 2023 quand tous les photographes auront rendu leurs travaux, mais il n’y a pas d’interdiction de vente préalable des images produites grâce à la commande aux organes de presse, et certains travaux, entre autres ceux de Yohanne Lamoulère (voir notre article) ou Camille Millerand, ont déjà été publiés.

En dehors de la presse, où les photojournalistes publient-ils leurs sujets aujourd’hui ?

Les photojournalistes, actant la chute des commandes de la presse, ont trouvé d’autres moyens de produire leurs sujets, notamment dans le cadre de collaborations avec les ONG [organisations non-gouvernementales] qui sont un pourvoyeur de commandes important. Ils ont aussi commencé à diffuser leurs images dans des institutions muséales et ont multiplié les circuits de valorisation de leurs travaux en privilégiant les agences, à commencer par Magnum Photo. L’agence, présidée aujourd’hui par la photographe espagnole Cristina de Middel, a acté de longue date ces évolutions de la photographie de presse. Mais elle n’est pas la seule. L’agence NOOR, dont nous avons exposé des tirages ce printemps à la BnF, fondée notamment par le grand photoreporter de guerre Stanley Green en 2007, a eu très tôt à cœur de proposer une grande variété d’écritures photojournalistiques. Je pense notamment à Bénédicte Kurzen dont la pratique, guidée par la volonté de témoigner d’un événement ou d’un sujet au long cours ouvre en grand les possibilités d’hybridation de la photographie avec d’autres médiums afin de créer, comme elle le dit elle-même, de « nouvelles stratégies visuelles », qui sensibilisent mieux le public aux soubresauts du monde. Redonner une place au regard du photographe professionnel, c’est aussi prendre acte de cette évolution.

Où ont-ils été formés ?

Parmi les lauréats, quelques-uns viennent de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, d’autres se sont formés sur le terrain, beaucoup ont été formés à l’École des métiers de l’information (EMI), où enseigne d’ailleurs l’un de nos lauréats, Guillaume Herbaut. Beaucoup de photographes viennent également de filières qui ne sont pas purement photographiques : il y en a qui ont fait des études d’histoire, de sociologie, de sémiologie… L’image est venue plus tard dans leur parcours. Par ailleurs, nous n’avions pas de limite d’âge, nous tenions à ce croisement générationnel inspiré de la mission photographique de la DATAR, laquelle comprenait aussi bien Robert Doisneau que de jeunes photographes comme Sophie Ristelhueber ou Jean Louis Garnell

Par quoi est-on frappé en premier quand on consulte le carnet de bord de la commande sur le site internet de la BnF ?

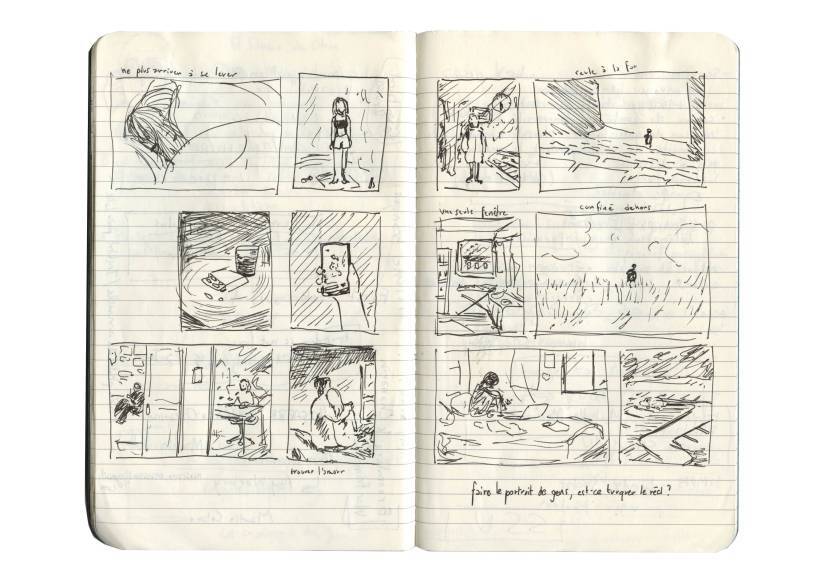

Nous avons en effet proposé aux lauréats de nous tenir informés régulièrement par des brèves ou des photographies des avancées de leur projet et nous avons relayé ces contenus sur une page dédiée du site de la BnF. C’était une façon de montrer la réalité d’un terrain et le quotidien d’une profession (se documenter en profondeur sur un sujet, rencontrer divers interlocuteurs, trouver le bon protocole de prise de vue, etc.)

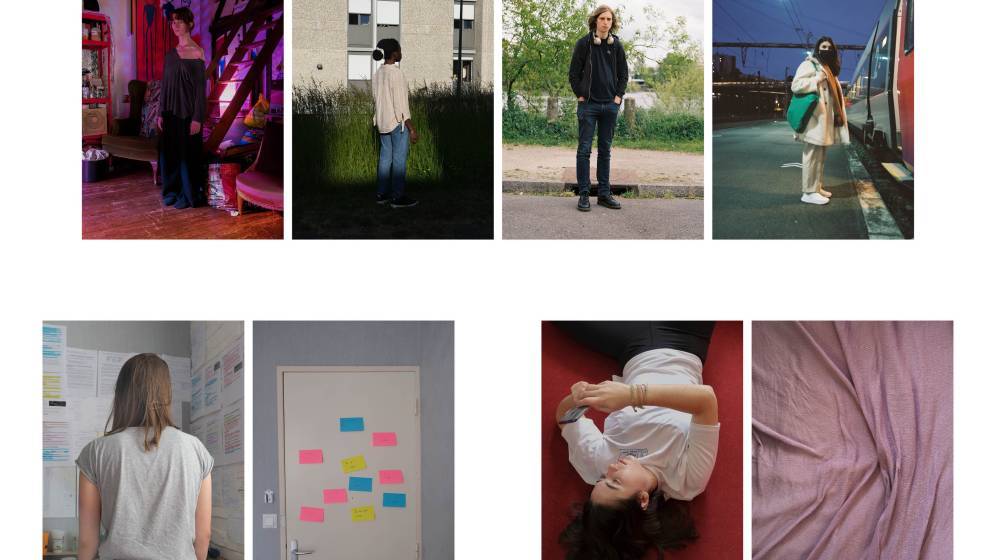

« Radioscopie de la France » est d’abord le reflet d’un pays qui doit composer avec la pandémie, elle est aussi le reflet des évolutions de la photographie. Les sujets sur l’écologie, la précarité, la néo-ruralité, la nouvelle paysannerie, la jeunesse – je pense notamment au travail de Lucille Saillant –, la situation à l’hôpital, sont très présents. Il y a également quelques sujets sur l’ « uberisation » de la société, les métiers du tertiaire, mais ce ne sont pas les sujets majoritaires. En termes d’aires géographiques, il faut noter aussi le bon équilibre entre la métropole et les territoires ultra-marins.

Où les lauréats en sont-ils dans la réalisation de leur travail ?

Les 100 premiers sont sur le point de rendre leur reportage ou ont déjà terminé de travailler. Les lauréats du second appel à projet ont quant à eux commencé à travailler en juin et termineront en décembre. S’agissant des modalités de la remise, ils vont d’abord nous remettre « le grand reportage », c’est à dire l’ensemble des fichiers numériques édités qui seront conservés sur le site Gallica de la BnF, puis ils vont en extraire dix images qui entreront dans les collections du département des Estampes et de la photographie, et dix tirages d’exposition dont ils restent propriétaires mais qui circuleront sur le territoire. La qualité du sujet et la qualité du regard photographique ont seules guidé le choix du jury. Nous savons que la situation des photographes est difficile mais ce qui est fait actuellement est sans équivalent au niveau international.

Partager la page