Musées du mois

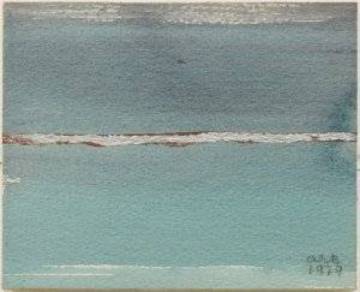

Bourges, musée Estève

Maurice Estève est né en 1904 à Culan, village situé au sud du Cher. Il vit et travaille à Paris durant la majorité de sa carrière, sans jamais perdre son attachement pour le Berry qu’il ne cesse d’évoquer dans ses lettres et ses entretiens. Finalement, en 1995, il s’installe définitivement dans son village natal, où il décède en 2004.

Le début de son parcours est dominé par une impérieuse envie de devenir artiste tout en se confrontant avec les avant-gardes de l’entre-deux-guerres. À partir des années 1950, Estève se tourne vers la non-figuration et il laisse éclater son goût pour la couleur. Son travail est soutenu par des galeries françaises, suisses, allemandes, suédoises, tandis qu’il intègre les plus grands musées du monde, de la Suisse à l’Australie, en passant par le Danemark.

En 1979, Estève expose dans les communs du château d’Ancy-le-Franc. Il apprécie que ses créations « "se battent" avec de solides murs de pierre ». C’est à partir de cette date que germe l’idée de les présenter dans un monument historique. Le projet aboutit en 1985 dans sa région natale avec la donation par l’artiste et son épouse à la Ville de Bourges, pour l’Hôtel des Échevins, d’un ensemble d’œuvres représentatives de son parcours.

Dans le cadre de sa stratégie de refonte muséale, la Ville de Bourges s’est lancée dans une phase de modernisation structurelle et pérenne. La réouverture du musée Estève en juin 2025 après plusieurs mois de travaux concrétise ce déploiement, via une scénographie repensée et l’installation de nouveaux dispositifs de médiation. Cette mutation s'accompagne d‘une migration technique du système de gestion des collections municipales. L’opération a permis une révision scientifique exhaustive des notices, désormais indexées sur l’état le plus récent de la recherche scientifique.

Épernay, musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale

Le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale situé à Epernay (Marne) est implanté dans le Château Perrier, ancienne demeure de négociants en vin de Champagne, construit au milieu du XIXe siècle. Classé au titre des Monuments Historiques, il occupe une place privilégiée sur l’avenue de Champagne, artère prestigieuse de la ville d’Epernay, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, site cœur des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ».

Le musée abrite des collections pluridisciplinaires (paléontologie, Beaux-arts, arts décoratifs, artisanat extra-européen...), comprenant notamment deux fonds principaux : un fonds d’archéologie régionale et un fonds d’ethnologie viti-vinicole.

Le parcours de visite est dédié à l’histoire de la Champagne, de la Préhistoire à nos jours. Il a été pensé en quatre sections qui ont pour fil conducteur le sol crayeux, substrat exploité par les premiers agriculteurs du Néolithique jusqu’aux viticulteurs champenois : collections géologiques régionales, archéologie avec l’une des plus riches collections protohistoriques de France, collections consacrées au vin de Champagne (histoire, élaboration, dimensions sociales) et enfin une séquence consacrée aux collectionneurs de la fin du XIXe siècle et de la Belle Epoque.

Rouvert en 2021 après 23 ans de fermeture, le musée a engagé une politique scientifique ambitieuse, de restauration et d’acquisition des collections, effectuant en parallèle une mise en ligne de ces dernières sur le catalogue collectif des musées de France.

Nérac, musée du château

À l'initiative du maire Armand Fallières (futur président de la République), le musée municipal de Nérac, alors premier musée de Lot-et-Garonne, est créé en 1872. Le musée est destinataire de dons cédés par des érudits néracais et de nombreux dépôts octroyés par les différents services de l'État : le ministère de l'Instruction Publique et les musées nationaux participent à l'enrichissement des collections, qui sont également abondées d’œuvres provenant du Fonds National d’Art Contemporain. En 1934, le musée est transféré dans l’ancien château des Albret, classé Monument Historique depuis 1862. Les collections qui y sont présentées sont très éclectiques (beaux-arts, fonds archéologiques, collections d’histoire naturelle, etc) et le musée, dont la vocation est d’offrir matière aux jeunes artistes tout autant que de donner un lieu de délectation aux néracais, est alors considéré comme un « musée encyclopédique ». Le Château-musée Henri IV porte aujourd’hui l’ambition de valoriser la période Renaissance de l’histoire néracaise à travers un parcours permanent dédié à la famille des Albret et à la figure henricéenne. Un projet de restructuration complet permettra bientôt de redéployer l’ensemble des anciennes collections historiques, qui ont considérablement gagné en visibilité grâce au récolement décennal. Ces dernières seront progressivement mises en ligne, au fur et à mesure de l’avancement de l’informatisation. Afin de valoriser les collaborations muséales, les œuvres conservées à titre de dépôts seront mises à l’honneur dans le cadre de ce premier versement.

Villefranche-sur-Mer, musée d'art et d'histoire

La Citadelle est une forteresse bâtie au XVIème siècle appartenant à la commune de Villefranche-sur-Mer. Elle devient centre d’art et de culture en 1981, après avoir été démilitarisée en 1967 puis classée Monuments Historiques en 1968. Elle possède des collections beaux-arts « Musée de France » allant du XVIème siècle au XXIème siècle : de Christine Boumeester à Henri Goetz, en passant par Jean Cocteau et Ilya Répine, les œuvres du Musée de La Citadelle raconte l’histoire des artistes et des collectionneurs ayant traversé Villefranche-sur-Mer.

Outre ses collections, La Citadelle se veut un centre d’art, offrant un terrain de jeu atypique de plus de 3 hectares aux artistes contemporains invités à investir ses espaces. La Citadelle programme des résidences d’artistes avec le soutien d’institutions publiques et privées.

Le parcours muséal est temporairement fermé depuis janvier 2022 pour rénovation du parcours muséographique et restauration des collections. La programmation d’expositions temporaires continue.

La Citadelle est membre de l’ICOM France, du réseau Plein Sud, et du réseau BOTOXS

A l’occasion du chantier des collections mené par l’équipe du musée depuis 2023, un versement de 33 œuvres sur la base Joconde marque un premier jalon, avec l’objectif de faire de mieux en mieux connaître les collections.

Musées intégrés en 2025

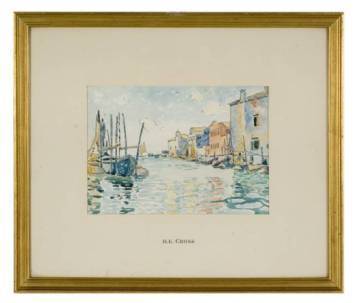

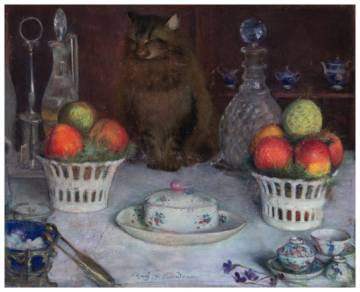

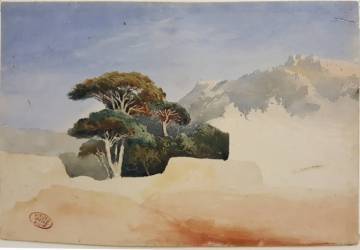

Le musée d’histoire et d’art de Bormes naît en 1926 grâce aux dons d’artistes venus sur le territoire à partir de la fin du XIXème siècle. La collection témoigne directement de la naissance du tourisme balnéaire à Bormes et de l’attractivité des paysages varois chez les peintres de cette période. Fondé par la ville avec l’aide de l’artiste et historien d’art Emmanuel-Charles Bénézit, le musée est dans un premier temps installé dans la mairie. En 1986, le rôle du musée s’affirme comme épicentre de la vie culturelle locale. Il s’installe dans sa bâtisse actuelle du XVIIe siècle qui se trouve aussi être l’ancienne école et maison commune du village. En 2002, la partie beaux-arts de la collection reçoit l’appellation « Musée de France », reconnaissant son intérêt artistique et historique. Réhabilité en 2022, le musée dispose désormais d’espaces d’exposition et d’une réserve garantissant la pérennité des collections. Son parcours permanent immersif présente les 2400 ans d’histoire du territoire, en faisant dialoguer les œuvres exposées avec la réalité augmentée.

Le versement de la collection sur Joconde s’inscrit dans une politique globale de documentation, restauration et valorisation de la collection. L’échantillon sélectionné pour ce premier versement est représentatif de la nature des collections du musée et permet de valoriser le fonds d’origine en le rendant accessible au plus grand nombre. Des versements réguliers viendront compléter progressivement cette sélection.

Informations fournies par le musée (Clara Soumah-Valdman)

Musée d'histoire et de société, riche d'importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée de Normandie présente un panorama de la vie des populations sur le territoire de toute la Normandie, de la Préhistoire aux grandes migrations du Haut Moyen Âge, des mutations de l'espace rural jusqu'aux premiers bouleversements de la société industrielle.

Le musée donne à voir et à comprendre, au fil du temps, les objets et pratiques du quotidien comme les chefs-d’œuvre des arts et traditions populaires, les témoignages des modes de vie ou des constructions de l’esprit.

Le musée a ouvert ses portes en 1963 dans l’enceinte du château de Caen dans une volonté affirmée de la Ville de faire du site médiéval dominant la ville un haut lieu du patrimoine et de l’histoire de la Normandie. Le projet scientifique et culturel du musée se déploie en conséquence du monument et site archéologique, à l’histoire et au patrimoine de la ville, dans l’espace régional et à l’échelle des territoires concernés par l’épopée des « Normands, peuple d’Europe ».

Les versements sur Joconde ciblent prioritairement les acquisitions de l’année en cours, notamment les œuvres ayant bénéficié du FRAM, les restaurations ayant bénéficié du FRAR, les collections présentées dans le parcours permanent ainsi que les biens identifiés comme manquants lors du récolement décennal.

Informations fournies par le musée

Située à quelques encablures du littoral cannois, l’île Sainte-Marguerite (170 ha) est la plus grande des îles de Lérins. Sa nature préservée contraste avec l’austère minéralité du Fort Royal, construit au 17e siècle sur le point culminant de l’île. Outre son importance stratégique, le Fort Royal servit également de prison d’État sous l’Ancien Régime, puis de prison militaire. Le musée du Masque de fer et du Fort Royal, ancien Musée de la Mer, a été créé le 15 novembre 1977 dans un des bâtiments du fort (classé Monument Historique), pour recevoir, étudier et exposer les produits de fouilles de l’archipel.

Il présente ainsi un riche ensemble archéologique provenant des fouilles de l’île Sainte-Marguerite et de ses abords sous-marins, des collections d’art contemporain et abrite également le Mémorial Huguenot. La cellule où l’Homme au masque de fer passa onze années de détention constitue un point fort de la visite du lieu.

Le musée du Masque de fer et du Fort Royal accueille chaque année des expositions de photographes, de grands voyageurs ou d’artistes plasticiens. Ces expositions temporaires font écho aux collections archéologiques déposées par le service régional d’archéologie et le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, aux collections ethnographiques et photographiques anciennes conservées au Musée des explorations du monde (Cannes) et valorisent le patrimoine naturel des îles de Lérins.

Ce premier versement sur Joconde met en valeur les œuvres contemporaines achetées avec le soutien du FRAM (Fonds régional d’acquisition pour les musées).

Informations fournies par le musée

La bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentras est un établissement culturel municipal fondé au milieu du XVIIIe siècle par la volonté d’un prélat éclairé, Malachie d’Inguimbert (1683–1757).

La collection, riche et diversifiée, est composée de livres, d’imprimés et de manuscrits, mais aussi de tableaux, d’objets d’art et de tous supports à même de contribuer à la transmission du savoir. C’est ainsi que l’institution est à la fois bibliothèque municipale classée et musée de France.

En 2009, la Ville de Carpentras engage le transfert de la bibliothèque-musée dans les vastes espaces de l’hôtel-Dieu, ancien hôpital classé monument historique, également fondé par l’évêque d’Inguimbert.

L’Inguimbertine offre désormais au public un parcours d’exposition permanente structuré en trois temps : une présentation de l’histoire du Comtat Venaissin, une immersion dans l’univers d’une bibliothèque-musée des XVIIIe et XIXe siècles, et une section consacrée aux collections de beaux-arts.

La visite se prolonge dans les espaces de lecture publique, où sont exposés des tableaux de peintres paysagistes provençaux des XIXe et XXe siècles, ainsi que plusieurs fonds spécifiques (fonds musical, fonds scientifique).

Le versement dans la base nationale POP des œuvres de l’Inguimbertine relevant de l’appellation « Musée de France » s’inscrit dans une démarche active de valorisation et de diffusion des collections, fidèle à l’idéal de partage des savoirs défendu dès les origines par son fondateur.

Informations fournies par le musée (Jean-Yves Baudouy)

Niché dans une maison bourgeoise à colombage du XVIIe siècle, le musée Théodore Calbet dispose d’un ensemble de collections liées à la vie quotidienne régionale de la préhistoire à nos jours. Créé en 1938 par Théodore Calbet, ancien instituteur et poète occitan, le musée municipal de Grisolles a pour vocation de conserver et valoriser les objets de la culture régionale. Entre 1941 et 1980, le musée est fermé et le bâtiment se détériore. Il ne sera réouvert qu’en 1988 sous l’impulsion de l'association des Amis du Musée. Depuis 2002, le musée Théodore Calbet ouvre aussi ses espaces à la création contemporaine, invitant des artistes à revisiter les notions de patrimoine et de territoire.

Les collections bénéficient du label « Musée de France » depuis 2003. On y trouve notamment de nombreux artefacts préhistoriques, une tête féminine en marbre blanc du IIe siècle de style « grande Herculanaise », des jouets, des costumes et accessoires de la Belle Époque, des céramiques et ustensiles de la cuisine des XIXe et XXe siècles. Le musée dispose aussi de la reconstitution d'un atelier de fabrication de balais de sorgho dont Grisolles a été un centre important de fabrication à partir de 1856.

Le premier versement sur la base Joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif de sa collection. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires afin de valoriser sa collection et de la rendre accessible au plus grand nombre.

Informations fournies par le musée

Le musée ornithologique, propriété de la ville du Blanc dans l’Indre, conserve une collection de plus de 800 oiseaux. Elle fut collectée entre 1824 et 1866 par Jean Mercier Génétoux, notaire à Argenton-sur-Creuse et passionné d'ornithologie. En 1901, ses héritiers procèdent à une donation de l'ensemble des oiseaux à la ville du Blanc qui en devient propriétaire. Le « musée ornithologique » voit le jour. Il est d'abord installé dans les salles de la mairie, puis prend définitivement place dans le château Naillac en 1989 lors de la création de l'écomusée de la Brenne. Au cours de ses premières années d'existence, c'est uniquement sur cette collection que va reposer l'écomusée. Au fur et à mesure des années, les collections s'enrichissent, permettant de mieux comprendre le patrimoine matériel et immatériel du parc naturel régional de la Brenne. La collection ornithologique reste tout de même la plus importante du musée avec 849 oiseaux qui représentent 280 espèces, dont 223 appartiennent à l'avifaune locale. Environ 300 oiseaux sont exposés, mais la majeure partie reste en réserve, c'est pourquoi nous entamons la mise en ligne progressive de cette collection. L'objectif est de rendre accessibles à tous les objets qui dorment dans nos réserves et de diffuser ces collections sans contrainte géographique pour favoriser leur visibilité auprès du grand public et des professionnels.

Informations fournies par le musée

Le musée Nicolas Poussin des Andelys, musée patrimonial d’art et d’histoire, a été créé dans les années 1970. L’écrin qui abrite les collections est une belle demeure datée du XVIIIe siècle, située au Grand-Andely. Cette bâtisse a été donnée à la Ville par le Docteur Giraud, propriétaire de la demeure, médecin-chef de l’hôpital Saint-Jacques des Andelys. Les collections du musée sont diverses et s’étalent chronologiquement de la Préhistoire jusqu’à nos jours. Elles sont centrées sur le patrimoine local : archéologie préhistorique et gallo-romaine ; objets religieux et objets d’art ; statuaire moyenâgeuse ; harmoniums provenant de l’entreprise Dumont et Lelièvre créée en 1877 ; mobilier du XVIIIe ayant appartenu au Duc de Penthièvre qui fut seigneur des Andelys, tableaux du XVIIe siècle dont le fleuron est l’œuvre de Nicolas Poussin (1594 Les Andelys -1665 Rome), « Coriolan supplié par sa famille », peint en 1652 par l’enfant du pays, grand maître du classicisme français ; des tableaux d’artistes régionaux appartenant à l’Ecole de Rouen ; des verreries labellisées « Verlys » issues de l’ancienne fabrique créée, en 1921, par J. Mygatt, homme d’affaire américain ayant racheté le brevet Holophane (du grec, « éclaire tout entier »). Les premiers versements et leur diffusion sur Joconde offrent l’opportunité de faire connaître les collections du musée Nicolas Poussin à un large public et contribuent à la volonté municipale d’offrir plus de visibilité à l’institution.

Informations fournies par Françoise Baron-Miseroux, responsable du musée Nicolas Poussin

Créé en 1885 par le sénateur-maire Lucien Guillemaut, le Musée municipal de Louhans se tenait autrefois « Rue du Musée », aujourd’hui « Rue Lucien Guillemaut ». Il est transformé en salle de classe durant la guerre de 1914-1918. C’est à la Société des Amis des Arts et à Joseph Maublanc que le musée doit sa réouverture en 1929. Mis à mal pendant la Seconde Guerre mondiale, il est de nouveau ouvert au public en 1945. En 1961, le musée qui a du mal à fonctionner est fermé. Le musée est réinstallé en 1990 sur deux niveaux, dans un bâtiment municipal réaménagé rue des Dôdanes, qu’il partage avec une des antennes de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne : l’imprimerie du Journal L’Indépendant.

Les collections bénéficient du label « Musée de France » depuis 2003 et, selon une convention signée avec la municipalité, leur gestion scientifique est gérée par l'Écomusée de la Bresse bourguignonne. La collection s’illustre à travers deux dynamiques : la présentation d’artiste locaux témoignant de l’activité artistique locale et un fond de beaux-arts destiné à diffuser l’histoire de l’art dans les territoires ruraux.

Le musée municipal a réuni au fil des acquisitions et des dons un fonds riche et pluridisciplinaire. Il compte, aujourd’hui, des œuvres de grands noms du monde de l’art. Par ce versement, le musée souhaite partager et faire connaître sa collection au plus grand nombre.

Informations fournies par le musée

Créé en 1946 au sein de l’École des Officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN), le musée de l’institution est d’abord destiné à l’instruction morale des élèves-officiers. Plus qu’une salle de tradition, l’espace de 150 m² abrite une collection qui s’enrichit au fil des années grâce aux dons des gendarmes ou de leurs familles. A partir des années 1980, et malgré la configuration confidentielle et restreinte de la caserne, des visites sont proposées aux groupes de gendarmes ou d’anciens gendarmes et parfois au grand public lors de journées portes ouvertes. Face à une collection grandissante et un besoin d'espace de plus en plus important, le musée de la Gendarmerie nationale prend place en 2015 dans un ancien bâtiment de caserne entièrement rénové dans une optique d’ouverture à tous les publics.

Seul musée de la gendarmerie en France, sa collection a été reconnue d’intérêt patrimonial avec l’obtention de l'appellation « Musée de France » en 2011. Le musée a vocation à mettre en valeur un patrimoine unique organisé autour de la plus grande vitrine suspendue d’Europe. L’exposition permanente met en lumière l’histoire de la gendarmerie à travers l’histoire de France, dans un parcours permanent de 1 200 m² où sont exposés environ 2 000 objets sur les 20 000 que comprend la collection. Le versement sur Joconde s’inscrit dans une démarche de diffusion des collections afin que la richesse et la diversité du patrimoine de la gendarmerie soient portées à la connaissance de tous les publics.

Informations fournies par le musée

Installé dans une élégante gentilhommière du XVIIIe siècle, au cœur du parc de la Corbillière, le musée est un lieu chargé d’histoire. Créé dans les années 1960 par des bénévoles passionnés, il est aujourd’hui géré par la commune de Mer et a obtenu l’appellation « musée de France » en 2003.

Sa collection, riche de quelque 2 600 objets, est liée à l’histoire locale du 19ème et du 20ème siècle : ethnologie, archéologie, beaux-arts ou arts décoratifs : chaque objet témoigne du patrimoine de Mer et de son territoire.

Trois artistes majeurs occupent une place centrale dans le parcours permanent :

• Pierre Loison (1816-1886) sculpteur mérois formé à Paris, auteur de commandes officielles pour le Louvre ou l’Opéra de Paris

• Alexandre Bigot (1862-1927) figure majeure du mouvement Art Nouveau et précurseur dans le domaine de la céramique architecturale

• John Storrs (1885-1956) sculpteur américain Art Déco qui partagea sa vie entre Chicago et Mer

Chaque année, le musée propose plusieurs expositions temporaires, mettant en valeur la création contemporaine.

La mise en ligne progressive de la collection sur la base nationale Joconde s’inscrit dans une démarche globale de documentation, de conservation et de valorisation du patrimoine. Le premier ensemble versé offre un aperçu représentatif des collections présentées au public. Il sera progressivement complété par des objets issus des réserves, permettant ainsi de mieux faire connaître la richesse et la diversité des fonds conservés.

Informations fournies par le musée

Le musée de l’histoire du Perche, logé au cœur du château des Comtes du Perche, présente un parcours retraçant 1000 ans d’histoire. Il est consacré à l’histoire du château, de la cité de Nogent-le-Rotrou et du Perche. Il convie à un voyage dans le temps, des Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du Perche, membres des familles royales d’Europe, des Bourbon-Condé, du duc de Sully, à la découverte des événements ayant forgé l’histoire du territoire et l’Histoire nationale et internationale. Monnaies, armes, sculptures, gravures, tableaux, entres autres, illustrent ces propos.

Est aussi évoqué, grâce aux collections beaux-arts, l’histoire du XIXe siècle à l’aube du XXe siècle. Sont convoqués les artistes de Nogent-le-Rotrou, et d’autres, ayant valorisé le Perche tant en France qu’à l’étranger. Citons Louis Moullin, Camille Gaté, Camille Silvy, Clara Filleul.

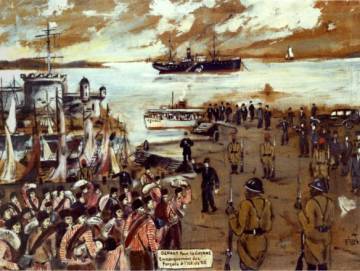

Ce premier versement fait écho aux origines du musée, dont les collections ont été constituées, en partie, dans un esprit de cabinet de curiosité, qui prévalait encore. Il reflète également les prochains versements et un petit aperçu des collections. Ainsi, Louis Moullin (1817-1876), peintre de la cour de Napoléon III, témoin de son temps, véritable reporter, y compris sur les champs de batailles, est à l’honneur.

Les versements à venir porteront sur la peintre, femme de lettres et voyageuse Clara Filleul (1822-1878) et sur le photographe Camille Silvy (1834-1910) dont Nadar disait qu’il était un pionnier et un génie de la photographie.

Informations fournies par le musée (Gwénaëlle Hamelin)

Le musée de Préhistoire de Terra Amata a ouvert ses portes le 16 septembre 1976 à Nice. C’est un « musée de site » consacré au gisement paléolithique de Terra Amata. Le musée conserve, à l’emplacement même du site, les vestiges d’habitats successifs laissés par des Homo heidelbergensis, il y a 400 000 et 380 000 ans. Il évoque ainsi le comportement et le mode de vie des premiers niçois. Ces êtres à la fois si proches et si éloignés de nous chassaient des éléphants antiques, des cerfs, des lapins… Ils avaient aménagé des foyers qui sont parmi les plus anciens découverts au monde. Cet établissement municipal bénéficie, depuis 2002, de l’appellation « musée de France ». Les collections du Musée de Préhistoire de Terra Amata sont composées du mobilier archéologique issu de la fouille du site en 1966 mais aussi de vestiges préhistoriques issus de différents sites de la région niçoise et méditerranéenne. Parmi le mobilier issu de la fouille du site de Terra Amata, on trouve une grande variété d’items : industrie lithique, faune, organismes marins, coprolithes, échantillon de foyer, ocres, etc. Ce premier versement de notices sur Joconde présente donc un échantillonnage des principaux domaines de cette collection. Les prochains versements mettront en lumière les industries lithiques du site, notamment ses bifaces qui seront versés intégralement.

Informations fournies par le musée (Marine Vincent)

Maison de Balzac

Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du romancier qui subsiste aujourd’hui.

C’est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l’ensemble de La Comédie humaine et a écrit quelques-uns de ses chefs-d’œuvre. Le musée présente des souvenirs personnels de Balzac, des tableaux, gravures et objets relatifs à ses proches et à ses contemporains, ainsi qu’un grand nombre d’éditions originales, manuscrits et illustrations.

À travers la présentation de portraits de l'artiste ou de ses personnages, de peintures, gravures, dessins, et à l'aide d'une scénographie originale, le musée incite le visiteur à s'interroger sur Balzac et suggère des chemins originaux pour conduire à la découverte comme à la relecture de La Comédie humaine. Le processus de création de l’auteur, ainsi que la résonance que son œuvre a pu avoir sur d’autres artistes est au cœur du projet du musée et guide sa politique d’acquisition.

Paris, Maison de Victor Hugo

La Ville de Paris conserve les deux maisons que Victor Hugo occupa le plus longtemps, l’hôtel de Rohan-Guéménée, à Paris, et Hauteville House à Guernesey.

L’hôtel de Rohan-Guéménée devient musée en 1902, grâce à la donation que fait Paul Meurice à la Ville de Paris. L’appartement habité par Victor Hugo de 1832 à 1848, restitue aujourd’hui sa vie au fil des trois périodes déterminantes : avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. En 1927, deux ans après la mort de Georges Hugo (le petit-fils de Victor), sa sœur et ses enfants, Marguerite, François et Jean, font don à la Ville de Paris, de la maison que Hugo avait acquise et aménagée à Guernesey, Hauteville House. Ce lieu symbolique à la fois de l’exil et de l’écriture de tant de grandes œuvres est aussi l’expression, à travers ses saisissants décors de l’univers poétique et philosophique de Victor Hugo. De nos jours, les visiteurs qui se rendent à Guernesey, peuvent découvrir ce sanctuaire conservé dans son intégrité. A Paris, le musée se partage entre l’appartement de Victor Hugo au second étage et un espace dévolu, au premier étage, aux expositions temporaires. Le musée en organise deux expositions par ans, offrant à la fois la possibilité de découvrir les collections que leur nature ne permet pas d’exposer en permanence et les résonances que l’œuvre prodigieusement riche et moderne de Victor Hugo garde aujourd’hui.

Musée Bourdelle

Dans les jardins et les ateliers où Antoine Bourdelle (1861-1929) a vécu et travaillé, le musée Bourdelle abrite un ensemble de plâtres, de bronzes et de marbres de celui qui fut le praticien de Rodin, le maître de Giacometti, de Germaine Richier et de Vieira da Silva.

Ce musée possède également un fonds exceptionnel d’archives et de photographies relatifs à la vie et à l’œuvre de l’artiste. Depuis juin 2012, les visiteurs du musée profitent d’un nouveau parcours au sein des collections permanentes : pédagogique, chronologique et sensible qui met en lumière l’évolution artistique de Bourdelle.

Intimité de l’appartement de Bourdelle où le sculpteur vécut et travailla, majesté du Grand Hall des plâtres à la lumière diffuse, épure audacieuse de l'extension moderne - le visiteur découvre le parcours d'une vie et d'une œuvre, suit à son rythme les incessantes recherches stylistiques et plastiques du sculpteur visionnaire.

Musée Carnavalet - histoire de Paris

Les principales collections historiques sont celles du musée Carnavalet – Histoire de Paris. Musée de l’histoire de Paris, ville capitale, métropole et ville-monde. Il associe l’histoire, l’archéologie et l’identité sociale et urbaine.

Situé au cœur du secteur sauvegardé du Marais, dans des bâtiments classés, le musée Carnavalet célèbre en 2016 ses 150 ans d’histoire. Ses collections extraordinaires, encore trop méconnues, se déploient du néolithique à nos jours. De la pirogue découverte lors des fouilles archéologiques de Bercy aux mascarons du Pont-Neuf, de la maquette de l’île de la Cité au café militaire de Ledoux, des dessins révolutionnaires de Lesueur à la bijouterie Fouquet décorée par Mucha, on y croise les trajectoires singulières des hommes et des femmes qui ont aimé Paris et façonné son histoire, comme Sainte Geneviève, Etienne Marcel, Madame de Sévigné, le baron Haussmann ou encore Marcel Proust. Mais, à travers les décors, enseignes, pièces de mobilier, peintures, sculptures, médailles, maquettes, objets d’art et d’histoire, estampes, dessins, affiches et photographies, c’est aussi l’histoire de tous les Parisiens, d’hier et d’aujourd’hui, qui est racontée. Le musée Carnavalet-Histoire de Paris formé de deux hôtels particuliers et d’une Orangerie s’inscrit en synergie avec deux sites complémentaires : la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité et les Catacombes de Paris. La ville de Paris a engagé en 2016 la rénovation de son musée d’histoire, répondant ainsi à une demande sociale d’histoire très forte ainsi qu’à de nouveaux usages et pratiques des publics. Les visiteurs découvrent dès 2020 un parcours des collections permanentes et une offre culturelle renouvelés ainsi que de nouveaux services.

Musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris

En 1896, le financier Henri Cernuschi légua à la Ville de Paris son hôtel particulier à l’orée du parc Monceau et sa collection d’art d’Extrême-Orient acquise lors de son tour du monde.

Dans cet hôtel particulier de l'architecte William Bouwens der Boijen (1834-1907), une grande pièce centrale est aménagée pour offrir une place d'honneur à la pièce la plus impressionnante de la collection, le Bouddha Amida. Conservateur de 1905 à 1932, Henri d'Ardenne de Tizac (1877-1932) métamorphose une maison de voyageur en une institution patrimoniale moderne, en liaison avec le monde savant et soutenue, à partir de 1922, par une active société d'amis. Il spécialise le musée dans l'art et l'archéologie de la Chine ancienne, des origines au XIIIe siècle. Tout en conservant cette orientation, les directeurs successifs continuèrent à montrer de forts intérêts pour les autres cultures extrême-orientales (Japon, Viêt-Nam). Le musée complètement rénové en 2005, possède dorénavant un remarquable ensemble d’art asiatique, régulièrement enrichi par des acquisitions et des dons, et notamment l’une des plus grandes collections d’art chinois en Europe.

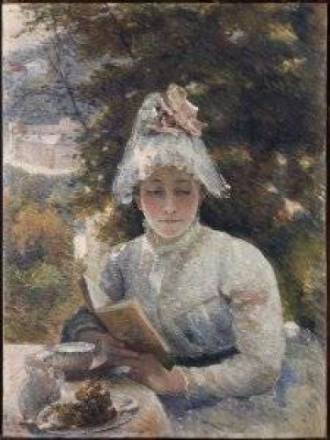

Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle de la ville de Paris

Au cœur du Marais, dans un bel hôtel classé monument historique (XVIe-XVIIIe siècles), le musée présente les collections d’art réunies par Ernest Cognacq, fondateur des magasins de la Samaritaine, et sa femme Marie-Louise Jay, léguées à la Ville de Paris en 1928.

À l’exception notable d’un important tableau de jeunesse de Rembrandt, l’essentiel des œuvres présentées date du XVIIIe siècle : peintures de Canaletto, Tiepolo, Boucher, Fragonard, Greuze, Reynolds ; pastels de La Tour et Perronneau ; sculptures de Houdon, Lemoyne, Clodion ; porcelaines de Saxe ; objets d’orfèvrerie ; meubles estampillés, etc. Loin d’être « close », à l’image d’autres grandes institutions issues des collections d’un particulier, la collection Cognacq-Jay est enrichie annuellement par des acquisitions qui s’inscrivent dans les axes formés par le goût et le regard d’un collectionneur du début du XXe siècle, au moment même où les arts du XVIIIe siècle sont une référence incontournable de tout intérieur bourgeois. La nature de la collection, constituée d’objets de petites dimensions, mais également la sélection de sujets iconographiques touchant à l’intime, de la scène d’intérieur au portrait, en font un espace de rencontre privilégié avec l’esprit du XVIIIe siècle français tel qu’il était conçu à l’ère des Cognacq : un siècle où les sociabilités, les échanges et l’art de vivre figurent au cœur du développement individuel.

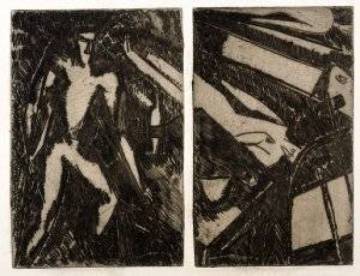

Musée d'art moderne de la ville de Paris

Situé dans le palais de Tokyo construit pour l’exposition internationale de 1937, le musée d’art moderne de la Ville de Paris a été inauguré en 1961.

Dès ses origines, les donateurs, collectionneurs ou artistes ont constitué une source essentielle à l’enrichissement du musée. Ainsi, c’est au legs exceptionnel du docteur Maurice Girardin en 1953 (plus de 500 œuvres) que l’on doit les points forts de l’actuelle collection avec un noyau de peintures fauves, un ensemble important d’œuvres cubistes et de nombreuses œuvres de l’École de Paris.

Avec près de 10 000 œuvres, les collections du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris représentent la richesse de la création artistique aux XXe et XXIe siècles et témoignent du dynamisme de la scène artistique contemporaine. Il offre un vaste panorama sur l’art moderne et contemporain, autour d’un noyau historique d’œuvres d’artistes majeurs du début du XXe siècle : Henri Matisse, Pablo Picasso, Raoul Dufy, Maurice de Vlaminck, Georges Rouault, Bernard Buffet, etc.

Les enrichissements successifs permettent d’illustrer tous les grands courants de l’art du XXe siècle – Fauvisme, Cubisme, École de Paris, Abstractions, Nouveau Réalisme, Figuration Narrative, art conceptuel – ainsi que la création contemporaine.

Palais Galliera, musée de la mode et de la ville de Paris

À deux pas des plus prestigieuses vitrines de la couture, un palais d’inspiration Renaissance abrite le musée Galliera.

Au fil d’expositions temporaires monographiques – grands noms de la couture, figures de la mode – ou thématiques – décennies, types de vêtement, jeux d’influence – le musée met en scène une partie de ses inestimables et fragiles collections qui témoignent du génie créatif de la mode du XVIIIe siècle à nos jours. Nées d’un fonds constitué dès le milieu du XIXe siècle par la Société d'histoire du costume, ses collections n’ont cessé de s’enrichir depuis lors, notamment grâce à la générosité de nombreux donateurs. Estimées aujourd'hui à 243.000 pièces, les collections du musée de la Mode de la Ville de Paris sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe à nos jours. Ces dernières années, 500 à 1.500 pièces par an sont venues enrichir ce fonds exceptionnel, essentiellement grâce au soutien de généreux donateurs. Compte-tenu de leur grande fragilité, les collections du Palais Galliera ne peuvent être exposées que sur une courte durée, à l'occasion des expositions exclusivement temporaires du musée ou de prêts exceptionnels à des institutions muséales partenaires.

Musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin

Un moment crucial de l’histoire du XXe siècle, celui de la deuxième guerre mondiale, est présenté et expliqué au public à travers les collections de ce musée, par le biais des trois compagnons de l’ordre de la Libération que sont Leclerc, Moulin et la Ville de Paris.

Les collections « Général Leclerc » sont issues d’une part de la donation du fonds historique à la Mairie de Paris par la Fondation du Maréchal Leclerc de Hauteclocque – fonds conservé au quartier Gramont à Saint-Germain-en-Laye jusqu’en 1994 – et d’autre part de dons effectués par les Anciens Français libres et de la 2e DB. Ces collections se composent principalement d’objets personnels et de la vie quotidienne ayant appartenu au Général ainsi qu’à ses soldats, couvrant les périodes Seconde guerre mondiale, l’Indochine et l’Afrique du Nord, jusqu’à la mort accidentelle de Leclerc en 1947. Les collections « Jean Moulin » furent constituées en grande partie par l’apport de deux legs importants, celui de Madame Antoinette Sasse en 1987 puis celui de Mesdames Andrée Dubois et Suzanne Escoffier, cousines de Jean Moulin, en 2012. Ces deux fonds rassemblent des archives privées émanant ou relatives à Jean Moulin (photographies, lettres, dessins, papiers personnels), ainsi que des journaux, coupures de presse et souvenirs lui rendant hommage. Enfin, le musée dispose de riches collections autour de la Libération de Paris : armes FFI, copies d’écoles des enfants de la Libération, en passant par des photographies, affiches, dessins et témoignages du pavoisement des Parisiens (partitions de chants populaires, cartes postales, brassards FFi, bouquets patriotiques et drapeaux). Ces collections sont issues notamment de nombreux dons de particuliers et comptent un grand nombre de photographies, d’images instantanées prises par des témoins directs et des acteurs.

Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris

Construit pour l’Exposition universelle de 1900, le bâtiment du Petit Palais, chef d’œuvre de l’architecte Charles Girault, est devenu en 1902 le musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Il présente une très belle collection de peintures, sculptures, mobiliers et objets d’art datant de l’Antiquité jusqu’en 1914. Parmi ses richesses se distinguent une collection exceptionnelle de vases grecs et un très important ensemble de tableaux flamands et hollandais du XVIIe siècle autour du célèbre Autoportrait au chien de Rembrandt. Sa magnifique collection de tableaux français des XVIIIe et XIXe siècles compte des œuvres majeures de : Fragonard, Greuze, David, Géricault, Delacroix, Courbet, Pissarro, Monet, Renoir, Sisley, Cézanne et Vuillard. Dans le domaine de la sculpture, le musée s’enorgueillit de très beaux fonds Carpeaux, Carries et Dalou. La collection d’art décoratif est particulièrement riche pour la Renaissance et pour la période 1900, qu’il s’agisse de verreries de Gallé, de bijoux de Fouquet et Lalique, ou de la salle à manger conçue par Guimard pour son hôtel particulier. Le musée possède enfin un très beau cabinet d’arts graphiques avec, notamment, les séries complètes des gravures de Dürer, Rembrandt, Callot ... et un rare fond de dessins nordiques.

Musée de la vie romantique

Situé dans le quartier romantique de la « Nouvelle Athènes », le musée de la Vie romantique offre un écrin précieux à ses collections, un ensemble d’œuvres qui sont, pour leur plus grande part, en relation directe avec les arts en France sous la Monarchie de Juillet ; la présentation est centrée sur les peintures du peintre Ary Scheffer et de son entourage.

Ary Scheffer, occupant illustre de cette demeure, y a en effet reçu le Tout-Paris de l’époque : Delacroix, Rossini, Sand, Chopin, Gounod, Tourgueniev, Dickens, etc. Au départ musée de charme et mémoriel construit sur quelques grandes figures, le parcours des collections permanentes propose aujourd’hui un récit où se superposent la biographie des personnalités liées au lieu, l’évocation de la vie culturelle de la monarchie de Juillet, la création artistique de la période romantique et l’œuvre littéraire d’un penseur de la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans le parcours se trouvent également les souvenirs de George Sand appartenant à la ville de Paris, conservés et montrés rue Chaptal en raison d’une parfaite adéquation entre le lieu, le projet et la place de l’écrivain dans la vie artistique du XIXe siècle.

Musée Zadkine

Le musée Zadkine, lieu de mémoire et de charme, est installé dans les ateliers et la maison où vécut et travailla pendant près de quarante ans Ossip Zadkine (1890-1967), sculpteur d’origine russe et figure majeure de l’École de Paris.

À l’occasion de son trentième anniversaire et après une année de travaux, le rendant accessible à tous, le musée rouvre ses portes le 10 octobre 2012, avec une présentation de ses collections pensée autour de la question de la matière, pour faire dialoguer, sous la lumière des verrières, plâtres, terres, bois et pierres. Outre les sculptures, fleurons des collections, le musée conserve notamment des dessins et gouaches de la main de l’artiste, des photographies d’ateliers et un riche fonds d’archives, ainsi que le fonds d’œuvres de Valentine Prax, artiste et veuve de Zadkine.

C’est dans le cadre exceptionnel de l’ancienne piscine municipale de Roubaix construite entre 1927 et 1932 par l’architecte Albert Baert dans un pur style art déco réhabilitée en musée en 2001 puis agrandie en 2018 par Jean-Paul Philippon que le musée de Roubaix expose la richesse de ses collections.

Héritière des différents musées historiques de Roubaix, à l’image des musées anglo-saxons La Piscine abolit toute hiérarchie entre Arts appliqués et Beaux-Arts. Fort de son riche héritage, le musée de Roubaix poursuit depuis 2001 une politique d’acquisition très dynamique en cohérence avec les différentes sections existantes qui s’attache à favoriser toutes les formes de créations. Sont représentés des artistes reconnus ou méconnus, des œuvres à découvrir ou à re-découvrir dans des domaines très variés : dessins, estampes, photographies, peintures et sculptures, céramiques anciennes ou contemporaines, vêtements et accessoires de mode, livres d’échantillons et tissus, ou encore objets très divers témoignant de l’histoire de la ville de Roubaix…

Pour son premier versement sur POP, La Piscine souhaite faire découvrir la diversité de ses collections. D’autres versements viendront enrichir prochainement le catalogue, l’objectif étant de rendre disponible la totalité de la collection du musée sur la base Joconde. La participation au catalogue collectif des musées de France répond aux missions de diffusion et de valorisation des collections, visant à les rendre accessibles au public le plus large et à assurer l’égal accès de tous à la culture.

Informations fournies par le musée

Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Elle s’est développée à partir de l’ancien oppidum gaulois du plateau des Mersans, devenu, dès le Ier siècle de notre ère, le centre politique, économique et religieux de l’agglomération antique. D'une superficie de 2 400 m², le bâtiment est édifié sur un quartier de l’agglomération antique. L'accès se fait par le premier étage. A ce niveau, un belvédère offre une vue panoramique sur le site romain. Puis, le visiteur est invité à gagner le rez-de-chaussée, la circulation étant assurée par des rampes hélicoïdales continues, en pente douce, suspendues à la charpente d'acier du bâtiment. Ces rampes constituent des espaces d'exposition permanente et permettent l’accès (y compris pour handicapés moteurs) à la crypte, véritable cœur du musée. Les vestiges des périodes préhistoriques sont présentés de façon chronologique et ceux de la période gallo-romaine de manière thématique. Reconstitutions grandeur nature, animations audiovisuelles et maquettes rythment la visite. Les aménagements projetés se fondent sur la recherche archéologique menée sur site, avec sa part de certitudes, d'inconnues et de découvertes à venir. Les niveaux retenus sont ceux du IIe siècle de notre ère. Les collections, constituées depuis les années 1960, intègrent la base nationale Joconde dans l’objectif d’une valorisation active et en réponse au projet scientifique et culturel du musée.

Informations fournies par le musée

Créée dans les années 1960, la collection d’art et d’histoire de Saint-Ouen rassemble plus de 1500 œuvres : peintures, sculptures, tapisseries, gravures, dessins et objets ethnographiques. Elle témoigne de l’art moderne et contemporain ainsi que de l’histoire locale. En 1965, le château de Saint-Ouen, restauré et transformé en équipement culturel, accueille le musée d’art et d’histoire, où les collections sont présentées en permanence, avec des démontages ponctuels pour des expositions temporaires. En 2002, l’appellation « Musée de France » consacre l’importance nationale de ce fonds. Toutefois, en 2005, le musée ferme au public pour des raisons de sécurité. La collection comporte des œuvres de Pablo Picasso, Fernand Léger, Antoine Bourdelle, ainsi que des figures du Renouveau de la tapisserie comme Jean Lurçat, Picart le Doux et Marc Saint-Saëns. Elle comprend aussi des peintures d’Édouard Pignon et Boris Taslitsky, des gravures de Jean Delpech, Marcel Gromaire et Maximilien Luce, et des objets liés à l’histoire de Saint-Ouen. Aujourd’hui, les collections sont valorisées à travers des expositions, conférences et prêts. Grâce au récolement, l’inventaire a été enrichi de photographies. La mise en ligne de ces données sur Joconde facilitera l’accès aux œuvres et contribuera à leur diffusion, permettant de mieux faire connaître ce patrimoine audonien.

Informations fournies par le musée

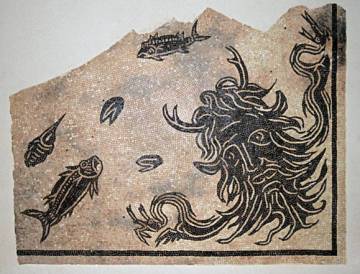

À 30 km au Sud de Lyon, sur la rive droite du Rhône, le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal offre sur plus de trois hectares les vestiges d’un quartier de la ville romaine de Vienna. Depuis son ouverture en 1996, le musée livre, au sein d’une architecture résolument contemporaine, un panorama complet de la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère.

Les collections du musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal se sont constituées à partir d’un remarquable ensemble de mosaïques et peintures murales issues des fouilles du site archéologique, parmi lesquelles la mosaïque au lion, la peinture des lutteurs ou l’emblématique mosaïque de Dieux Océan, auquel s’ajoute une importante collection de mosaïques en noir et blanc à trame géométrique, au style caractéristique d’une « école » viennoise originale.

Vaisselle en céramique, verre, tabletterie en os, objets de parure, conduites en plomb, ustensiles en métal témoignent de la vie matérielle et des activités des habitants.

Des œuvres majeures découvertes sur les deux rives de la cité antique, appartenant à la Ville de Vienne et au Service Régional de l’Archéologie Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que quelques dépôts cédés par les villes de Lyon, de Grenoble et Nîmes, complètent la collection.

Enfin, de nouvelles découvertes exceptionnelles sur le site du Bourg, à Sainte-Colombe, viennent enrichir la collection depuis 2023.

Le musée souhaite, avec le versement de notices sur Joconde en 2025, rendre ses collections accessibles et consultables au plus grand nombre.

Informations fournies par le musée

Bénéficiant de l’appellation « Musée de France », ainsi que des labels « Maison des Illustres » et « Monuments Historiques », le musée Charles Milcendeau à Soullans, en Vendée, offre une plongée fascinante dans l’univers du peintre Charles Milcendeau (1872-1919). Situé à côté de sa maison, inscrite au titre des Monuments Historiques, ce musée met en lumière l’œuvre et la vie de cet artiste profondément inspiré par le Marais breton vendéen et ses voyages en Espagne.

Le musée présente plus de 80 œuvres de Charles Milcendeau : croquis, dessins, peintures, pastels et aquarelles, mais également des œuvres inédites issues de collections privées et publiques (musée d’Orsay, musée Gustave Moreau) ainsi que des objets personnels de l’artiste à l’occasion d’une exposition temporaire en 2025.

Les visiteurs peuvent explorer la maison ornée de peintures d’inspiration mozarabe, témoignant de l’influence espagnole, bénéficier d’un espace muséographique moderne ainsi que d’un patio andalou et d’un jardin propice à la détente. Le musée propose à ses visiteurs une expérience culturelle vivante (exposition temporaire annuelle, animations variées et application interactive disponible en français, anglais et espagnol).

Ce premier versement sur Joconde est l’occasion d’élargir la découverte de l’univers singulier d’un artiste profondément attaché à sa terre natale tout en étant marqué par ses voyages exotiques.

Informations fournies par le musée

Musées intégrés en 2024

Le musée de la chemiserie et de l’élégance masculine d’Argenton-sur-Creuse sauvegarde et transmet depuis 1993 un patrimoine représentatif d’une activité industrielle textile qui a dominé l’économie locale pendant plus d’un siècle : la confection de chemises. Situé en plein cœur de la ville, dans le premier atelier de lingerie mécanique créé en 1860 par Charles Brillaud, industriel argentonnais, il met à la disposition des visiteurs les connaissances historiques, sociologiques et économiques nécessaires à la compréhension des mutations qui ont contribué à façonner ce patrimoine matériel et immatériel de l'industrie de la chemiserie-lingerie jusqu'à aujourd’hui. Il participe ainsi à sa transmission par-delà son berceau argentonnais.

Le musée de la chemiserie et de l'élégance masculine tient une place à part au plan national quant à son autre objet d’étude et d’expositions : la mode masculine, avec une importante collection de vêtements de la fin du XVIIe siècle à nos jours.

Se positionnant en lieu d'histoire et de mémoire autant que d'observation et d'analyse du temps présent, il porte un intérêt à la création textile et entretient avec les artistes contemporains un lien fort, contribuant à son rayonnement.

Les collections, constituées depuis 1983, intègrent la base nationale Joconde dans l’objectif d’une valorisation active, en cohérence avec le projet scientifique et culturel du musée.

Informations fournies par le musée

Le 13 septembre 1997, Maurice Jardot donne à la Ville de Belfort 112 œuvres (peintures, sculptures, arts graphiques) de sa collection, et il choisit de l’implanter dans la villa bourgeoise de la famille du poète Léon Deubel proposée par la Ville de Belfort. La donation Maurice-Jardot ouvre ses portes au grand public en 1999 et depuis lors fait découvrir aux passionnés d'art moderne les plus belles œuvres des artistes qui ont marqué la première moitié du XXe siècle, entre cubisme et surréalisme : Beaudin, Braque, Chagall, Gris, Kermadec, Laurens, Le Corbusier, Léger, Masson, Picasso. La présente collection est, comme toute collection privée, un portrait intime de Maurice Jardot, ancien collaborateur du marchand Daniel-Henry Kahnweiler, illustrant ses goûts, ses recherches et ses fidélités. Plus qu’un musée, dont Kahnweiler et Jardot se méfient en tant qu’obstacle entre l’artiste et le monde, la donation Maurice-Jardot respire l’atmosphère de la galerie Louise-Leiris. Depuis 1999, l’enrichissement de cette collection se fait dans le respect de la donation initiale avec notamment en 2019 un don exceptionnel de 45 estampes de la « Caisse à remords » de Picasso par la galerie Louise-Leiris. La mise en ligne progressive de la collection d’art moderne de Belfort sur Joconde permet la mise en valeur des œuvres encore trop méconnues et pourtant emblématiques du début du XXe siècle, en amont de l’ouverture du musée d’Art de Belfort – donation Maurice-Jardot.

Informations fournies par le musée

Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l'Hôtel Fayet est l'un des joyaux architecturaux de Béziers. Attaché à la famille de Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et artiste, l'hôtel fut d'abord une élégante maison bourgeoise, dotée d'un grand atelier d'artiste, avant d'être transformée en musée en 1990 après l’acquisition de l'immeuble par la Ville en 1966. Devenu musée de France en 2003, le musée Fayet a reçu le label « Maison des illustres » en 2019. Il abrite les remarquables collections beaux-arts de la Ville issues d’une donation de la Société archéologique de Béziers en 1859. Un de ses points d’orgue est constitué du fonds d'atelier de Jean-Antoine Injalbert (1845-1933), sculpteur néo-baroque et l'un des artistes les plus sollicités de son temps, en France et à l’étranger. Le fonds de sculpture compte également des œuvres de David d’Angers, Auguste Rodin et Jean Magrou. Les collections de peinture européenne contiennent des chefs-d’œuvre de Martin Schaffner, François Bunel le Jeune, du Dominiquin, Sébastien Bourdon, Nicolas-Guy Brenet, Alexandre Cabanel, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Richard Parkes Bonington, Raoul Dufy pour n’en citer que quelques-uns. Le musée possède aussi un cabinet d’arts graphiques riche de plus de 2300 pièces avec un fonds important de 160 dessins de Joseph-Marie Vien et 600 dessins de Jean Moulin donnés par sa sœur Laure en 1975.

Les premiers versements sur Joconde offrent l’opportunité de faire connaître les collections du musée des beaux-arts et contribuent à la volonté municipale de donner plus de visibilité à cette institution.

Informations fournies par le musée

Installé dans l’ancien Hôtel-Dieu fondé au XVe siècle par Jean III de Coligny, le musée d’art et d’archéologie de Châtillon-Coligny est le témoin de la riche histoire de la ville et de ses environs. Fondé dans les années 1980 sous l’impulsion de monsieur Hubert Zurfluh ancien maire de Châtillon-Coligny et président du groupe archéologique, le musée est d’abord l’héritier des collections de cette association, dont les fouilles locales mettent au jour plusieurs sites et objets allant du paléolithique à la fin de la période romaine. Ses collections vont ensuite s’agrandir, afin d’englober plus largement l’histoire de Châtillon-Coligny et notamment celle des familles ayant fait la renommée de la Ville. Des tableaux et du mobilier venant du château de la commune permettent de mettre en avant l’histoire des Coligny et des Montmorency-Luxembourg, ainsi que celle de la présence protestante dans la région. La lignée des savants Becquerel est également à l’honneur, avec plusieurs documents et effets personnels remis de leur vivant ou par leur descendant à la Ville. Devenu musée contrôlé en 1981, puis musée de France en 2003, le musée d’art et d’archéologie présente une collection diversifiée (tableaux, estampes, objets archéologiques et scientifiques, etc.) qui illustre le riche passé de Châtillon-Coligny et de son territoire. Le versement sur Joconde représente l’opportunité pour le musée de gagner en visibilité, de rendre plus accessibles ses collections et ainsi accompagner les efforts de la mairie et du Département pour rendre cet établissement plus attractif.

Informations fournies par le musée

Fondé en 1882 par la Société archéologique et historique du Châtillonnais (SAHC), le musée est d'abord installé dans la "maison Philandrier" puis déménagé en 2009 dans les locaux de l’ancienne abbaye Notre-Dame, permettant un agrandissement et un embellissement des surfaces d’exposition. La richesse du Pays Châtillonnais, l’activité de la Société Archéologique et Historique du Châtillonnais, la participation active des Amis du Musées (AMPC) et un grand nombre de donateurs sont à l’origine d’une collection de pièces tant archéologiques qu’historiques dignes des plus grands établissements. La collection de bois gravés d’impression et les collections impériales du maréchal Marmont ravissent aussi bien les visiteurs curieux que les spécialistes. La découverte de la tombe de la Dame de Vix en 1953 consacre le renom international du musée. Désormais le « Trésor de Vix », avec son imposant cratère en bronze, en fonde la réputation. Par ailleurs, les très nombreux objets découverts tout au long du XXe siècle, sur les sites archéologiques de la région, ont constitué progressivement une des collections des époques celtique et gallo-romaine les plus représentatives de France. La politique du musée s’inscrit alors dans une démarche de partage des connaissances à un public plus vaste, avec une attention particulière pour les publics plus jeunes et les familles. La diffusion des collections sur Joconde entre parfaitement dans l’objectif de faire connaître ses collections au plus grand nombre, continuant ainsi la volonté exprimée dans le Projet scientifique et culturel du musée.

Informations fournies par le musée

Crécy-la-Chapelle, une petite commune de Seine-et-Marne, née de la fusion de Crécy-en-Brie avec La-Chapelle-sur-Crécy en 1972, est poétiquement appelée « La Venise Briarde ». Riche en histoire, elle rayonne depuis la fin du 19e siècle grâce aux peintres venus en quête d’inspiration, enchantés par ses canaux, ses moulins et ses champs. En 1923, un de ces peintres, Alexandre Altmann, immigré ukrainien, y pose ses valises. En 1927, il lègue à Crécy une collection de 27 tableaux, destinés à la création d’un musée. Ce musée ouvre ses portes à des visiteurs au début des années 1930. La collection, agrandie grâce aux dons de peintres, de ses proches et des habitants, compte 137 tableaux. Mais lors de la deuxième guerre mondiale, l’établissement doit être fermé. La collection est alors éparpillée dans les greniers de bâtiments appartenant à la mairie. Grace au travail acharné, effectué 40 ans plus tard par la maire adjoint à la culture, elle sera réunie dans un local d’une annexe de la mairie, désigné à cet effet. En attendant une réouverture du musée, une sélection des œuvres est exposée dans la mairie depuis les années 2000. La modeste collection du musée comporte les tableaux d’époques et de styles divers. Son inscription sur la base Joconde permettra d’augmenter sa visibilité et de faciliter les prêts pour des expositions temporaires, répondant à la volonté du peintre et de la commune : permettre à un plus grand nombre des personnes d’admirer les œuvres oubliées.

Informations fournies par le musée

Le musée du château est un lieu incontournable de la ville de Flers, alliant charme historique et cadre naturel. Situé en plein cœur de ville, il bénéficie d'un emplacement privilégié au milieu d’un parc arboré de 26 hectares. Le château, bordé par des douves sur trois côtés, présente deux facettes distinctes : la partie la plus ancienne, datant du 16e siècle, se distingue par ses tourelles couronnées de clochetons, tandis que l’aile du 18e siècle avec son grand perron accueille les visiteurs par une majestueuse cour d'honneur.

À l'intérieur, un parcours muséographique retrace l’histoire du domaine et de ses différents propriétaires, depuis les comtes de Flers en passant par la famille Schnetz, jusqu’à l’acquisition du château par la ville en 1901. Le textile, autrefois fleuron de l’industrie sur le territoire, est également évoqué. Labellisé Musée de France, il abrite aujourd’hui près de 4 000 objets, dont 300 peintures. Musée de beaux-arts, d’art décoratif et d’histoire locale, il abrite une collection offrant un large panorama artistique. Les visiteurs peuvent y admirer des œuvres de grands maîtres tels que Boudin, Caillebotte, Corot, Courbet, Diaz de La-Pena ou encore Van Dyck, ainsi que des céramiques signées Cocteau.

L’accrochage évolue chaque année en fonction des expositions temporaires, c’est l’occasion non seulement d'effectuer une rotation des collections, mais aussi de présenter des œuvres provenant d’autres musées de Normandie par le biais d’emprunts.

Le musée du château s’engage dans un travail de versement régulier de notices sur la plateforme POP permettant ainsi de rendre accessibles les œuvres au plus grand nombre tout en mettant en avant le chantier des collections.

Informations fournies par le musée

Le musée Baron Martin est installé dans le château royal de Gray classé Monument historique où les lambris clairs décorés de bouquets et d’enfants joueurs s’harmonisent avec les collections et avec un parc romantique d’environ un hectare caché à l’abri d’un rempart et d’une tour. Né dans les années 1850, le musée refondé en 1901, offre 14 salons dédiés aux collections beaux-arts, une galerie d’archéologie ainsi qu’un niveau d’expositions temporaires. L’accueil et la boutique ont pris place dans une aile jadis dévolue aux cuisines, bains et fours. Le château meublé a conservé presque intacte l’atmosphère toute particulière d’une demeure privée. Nombreuses sont les œuvres majeures du musée – La Dame à l’ombrelle de Tissot, Le Galant colporteur de Boucher, La Femme au gant blanc d’Aman-Jean, les dessins de Prud’hon … qui semblent s’amuser du potentiel des lieux en chantant le bonheur d’aimer, tout en captant des êtres célébrant les valeurs de l’individu et du libre arbitre. Un nom y appelle un autre nom, comme autant de « selfies » qui interrogent notre manière de vivre et de penser. Les premiers versements de notices dans Joconde visent à partager le plus largement une des plus belles collections de l’Est de la France, dans ses chefs-d’œuvre comme dans sa diversité, en reflétant les passions de grands collectionneurs qui l’ont animée et l’esprit d’ouverture de ses refondateurs de la Belle Epoque axé sur la part des femmes, le goût de la nature et des fêtes, la sensibilité à la misère sociale...

Informations fournies par Brigitte Olivier, directrice du musée

Le musée Médard de Lunel (Hérault), ouvert depuis décembre 2013 et doté de l’appellation musée de France depuis 2017, est consacré à l’histoire des collections du bibliophile Louis Médard, aux livres anciens ainsi qu’aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.

L'exceptionnel cabinet de Louis Médard (1768-1841), placé au centre du musée, permet de découvrir une authentique bibliothèque du XIXe siècle, conservée dans son intégralité. Les différentes collections du musée dévoilent les témoins patrimoniaux de l'art de la reliure, de la gravure, de la calligraphie et de l'enluminure.

Le musée conserve notamment 5000 volumes datés du XIIe au XIXe siècle (manuscrits et imprimés), des estampes et des albums d'images, des reliures précieuses réalisées par les grands artisans parisiens et montpelliérains du XIXe siècle, des outils illustrant les techniques du livre et de l'impression tels que des maquettes de presse, des fers et roulettes à dorer, ainsi que des livres d’artistes contemporains qui viennent enrichir les collections anciennes.

Depuis 2019, le musée opère une grande campagne d’informatisation de ses collections afin de les valoriser auprès du grand public, en les rendant accessible via son portail des collections. Les versements des collections sur Joconde répondent à cet objectif en les faisant rayonner au niveau national.

Le tout premier versement dans Joconde permettra de valoriser les œuvres les plus représentatives des collections patrimoniales du musée et de présenter leur diversité et leur richesse. Par la suite, l’ensemble des collections sera progressivement versée.

Informations fournies par le musée

En 1967, en réponse au choc causé par la catastrophe de Feyzin (1966), le commandant des sapeurs-pompiers de Lyon André Pierret confie au commandant Henri Mongarny la création d’une équipe de bénévoles chargée de retrouver et conserver le matériel témoin de l’évolution du métier. Après plusieurs années de collectes, le musée est inauguré le 25 novembre 1971. En 2005, le ministère de la Culture accorde au musée l’appellation « Musée de France » afin de valoriser la collection et de la protéger d’une éventuelle revente. En 2009, l’association des amis du musée est absorbée par le comité d’animation sociale et culturelle (CASC) du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) qui devient propriétaire des collections. Cette nouvelle gouvernance permet la diversification de ses activités notamment par l’arrivée d’un personnel professionnel de la culture travaillant au côté d’une équipe de 40 bénévoles toujours très actifs. Les collections sont constituées d’éléments d’une grande variété : véhicules, pompes à bras, petit matériel, casques, uniformes, drapeaux … collectés dans toute la France, que la participation au catalogue Joconde va permettre de diffuser au plus grand nombre. Un premier versement illustrera la richesse et la diversité de la collection de casques français et étrangers, tandis que les prochains versements mettront en valeur les autres typologies d’objets en débutant par les véhicules qui ne sont pas tous visibles par le public à ce jour.

Informations fournies par le musée

Après avoir été pendant plusieurs siècles la résidence des évêques de Meaux, le palais épiscopal de Meaux devient musée et bibliothèque pendant la Révolution. Les collections historiques transférées ensuite à l’hôtel de ville sont enrichies au XIXe siècle, grâce à des dons, des legs, des fouilles archéologiques et des dépôts de l’Etat, notamment celui du mobilier des évêques de Meaux. En 1926, le musée intègre à nouveau le palais épiscopal. Au XXe siècle, la générosité d’éminents scientifiques accroît considérablement les collections de peinture. Reçu en 1914, le legs du fils d’Henri Moissan comporte notamment des œuvres d’Eugène Delacroix, Jean-François Millet, Alexandre-Gabriel Decamps, Paul-Désiré Trouillebert, Jean-Léon Gérôme, et Paul Saïn dont il était l’ami. Depuis 1983, grâce à Jean-Pierre et Annie Changeux, les collections du musée sont régulièrement enrichies de peintures des XVIIe et XVIIIe siècles par Jacques Blanchard, Sébastien Bourdon, Mathieu le Nain, François Verdier, Carle Van Loo, Jean Restout, Claude Vignon…

La collection du musée Bossuet est aujourd’hui composée de plus de 5 500 objets, de natures très variées, attachés à l’histoire du territoire, et conserve une riche iconographie de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux.

L’ensemble de la Cité épiscopale fait l’objet d’un projet de renouveau ambitieux. Le musée mène une politique active d’acquisition et de prêts, en lien avec son chantier des collections. Le versement sur Joconde de notices et images vise à rendre plus accessibles ces collections, dans le cadre de ce grand projet.

Informations fournies par le musée

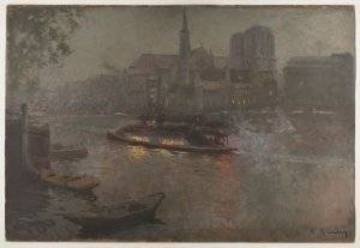

Moret-Loing-et-Orvanne, musée municipal

Sous l’égide et avec l’appui du maire Florentin Renondeau (1861-1944), le Musée municipal, créé le 7 juin 1924, fût d’abord installé dans une salle de l’ancienne mairie puis dans la salle actuelle du Conseil Municipal. Les conservateurs nommés ont été successivement Karl Cartier (1855-1925), artiste peintre, de novembre 1924 à février 1925, Paul Favé, artiste peintre (1877-1942) du 28 février 1925 jusqu’au début de l’année 1930, et Paul Grivet (1866-1957), receveur de l’Enregistrement et des Domaines, du 15 février 1930 jusqu’en 1956. Ce dernier était le beau-fils de l’artiste Louis-Robert-Mary Carrier-Belleuse. Le musée reçut de multiples dons entre 1924 et 1935. En août 1986, le premier étage de l’ancienne école située place Samois est restauré et l’autorisation est donnée d’y regrouper des activités artistiques. Le 25 mars 1990, le nouveau musée est inauguré. En 1997, l’exposition de la collection de Denis De Champeaux, organisée par l’association « Aux portes de l’art », montra 150 dessins du XVIe au XXe siècle. L’année 1999, centenaire de la mort du peintre Alfred Sisley, fut l’occasion d’une grande rétrospective et quelques œuvres de l’artiste furent présentées au musée. Elle bénéficia d’une couverture médiatique internationale. Le 22 mars 2024, le Musée municipal de Moret-Loing-et-Orvanne reprend des couleurs avec l’ouverture d’une nouvelle exposition permanente pour fêter son centenaire. Le versement sur Joconde s’inscrit dans la volonté de rendre accessibles les collections et de montrer toute leur richesse.

Informations fournies par le musée

Le musée Casa Pairal, axé sur les arts et traditions populaires catalans, a vu le jour en 1963. L'influence de G.-H. Rivière est très présente dans la muséographie jusqu’en 2010, date à laquelle elle est rénovée afin de l’adapter aux conditions de présentation actuelle, tout en conservant une évocation du musée d’origine avec sa « reconstitution de la cuisine du Mas del Gleix » remontant à 1631.

Les collections regroupent plus de 26000 pièces couvrant les thématiques allant du costume traditionnel à l’outillage des travaux agricoles, en passant par le transport, ainsi que la vie domestique et religieuse. Elles couvrent principalement le XIXᵉ siècle, jusqu’aux années 1950, avec quelques incursions dans une période allant du XIVᵉ siècle au XVIIIᵉ siècle. Cette diversité se conjugue à celles des objets et des matériaux qui les constituent : cuirs et textiles divers, œuvres graphiques sur toile, papier ou parchemin, métaux et alliages, bois, lapidaire, céramiques variées. A titre d’exemple, le musée compte plusieurs fonds d’artisans et d’ateliers divers dont un fonds issu des anciennes usines de poupées Bella, un fonds de véhicules hippomobiles ou encore un spécifique fonds maritime avec ses précieuses barques catalanes.

Le musée est installé dans le Castillet (1368). Ancienne porte de la ville, il est classé Monument Historique depuis 1889. C’est l’un des symboles de Perpignan et de la culture nord-catalane. Ce « petit château » est aujourd’hui le lieu de rassemblement pour tous les grands événements de la cité.

Le musée initie la mise en ligne de ses collections sur la base Joconde afin de les valoriser tout en mettant en lumière leur richesse et leur diversité auprès des chercheurs et des professionnels mais aussi du grand public.

Informations fournies par le musée

Le musée des monnaies et médailles Joseph Puig est installé au cœur de la villa "les Tilleuls" à Perpignan. La fondation du musée est liée au legs consenti par Joseph Puig (1859-1929) à la ville de Perpignan. Durant toute sa vie, ce riche négociant ayant fait fortune dans la mercerie, s’était constitué une collection exceptionnelle. Il avait une préférence particulière pour les monnaies catalanes, mais, dans un souci d’universalité, il rassembla aussi des monnaies antiques, féodales, modernes et contemporaines de tous les pays. Il a ainsi bâti une collection qui couvre près de 25 siècles d'histoire de la monnaie.

De 1954 à 1984, un cabinet numismatique est ouvert aux chercheurs et aux amateurs. Puis, en 1984, le musée est officiellement créé avec deux salles d’exposition présentant au public, selon les vœux du donateur, les monnaies ayant circulé en Catalogne en exposition permanente et les autres séries à l’occasion d’expositions temporaires. Une troisième pièce ouverte au public reconstitue le cabinet de travail de Joseph Puig.

Ayant obtenu l’appellation Musée de France, désirant faire découvrir les richesses de ses collections numismatiques aux publics et soucieux de garantir la reconnaissance de ses pairs et de se faire connaitre des chercheurs, le musée des monnaies et médailles Joseph Puig s’engage dans une démarche pérenne de versements réguliers sur la base Joconde du ministère de la Culture.

Informations fournies par le musée

Héritier de la bibliothèque-musée de la « Société d’Agriculture, des Sciences et des Arts de l’arrondissement d’Orange », le musée d’art et d’histoire d’Orange est fondé en 1933 à l’initiative de Jules Formigé. Le musée obtient dès 2002 l’appellation « Musée de France ».

Tout d’abord musée lapidaire, le musée reçoit en parallèle d’importants dons. Ces derniers permettent au musée de retracer l'histoire d'Orange de l'Antiquité au XIXe siècle. Le rez-de-chaussée évoque l’antique cité d’Orange, nommée Arausio, illustrée par son cadastre romain ou encore par son important mobilier funéraire. L’étage présente la Principauté d’Orange, la manufacture d’indiennes Wetter, mais aussi les collections liées à l'histoire de la ville aux XVIIIe et XIXe siècles. Enfin, le dernier plateau invite le visiteur à découvrir une section de beaux-arts de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Le service Conservation mène une démarche globale depuis plusieurs années autour de ses collections, notamment avec l’informatisation des différents fonds. De plus, le musée a une politique de restauration pour le bien-être des œuvres et leur valorisation auprès du public. Enfin, l’enrichissement des collections est toujours en vigueur, notamment grâce au soutien de la municipalité, de la DRAC-PACA et des Amis du Musée et des Archives d’Orange.

Les versements sur la base Joconde permettent de mettre en lumière quelques-unes des plus belles pièces du musée d’Orange mais surtout la grande diversité qui s’y trouve.

Informations fournies par le musée

Le musée de Sologne, propriété de la Ville de Romorantin-Lanthenay, a pour mission la conservation, l’étude et la présentation au public du patrimoine matériel et immatériel de ce territoire bordé par la Loire au nord et par le Cher au sud. Il propose aux visiteurs des clefs de compréhension pour mieux découvrir cette région aux multiples facettes. Les disciplines historiques, géologiques, ethnologiques et artistiques s’allient pour offrir une vision globale au sein du parcours permanent qui s’étoffe tout au long de l’année d’expositions temporaires. En 1995, le musée de Sologne s’implante au cœur des quartiers anciens de Romorantin, dans trois anciens moulins, témoins de l’activité économique et industrielle de la Ville. Le service présente également la particularité de réunir, les archives municipales et le centre de documentation sur la Sologne. Les collections comptent environ 5000 pièces ethnologiques, historiques ou artistiques. Elles ont été constituées, à partir de 1882, par des dons et legs d’érudits et de notables locaux (Scribe, Delaune, Martin, Pestel…) et par un dépôt, en 1954, du musée national des arts et traditions populaires. En 2010, sont intégrées, 7000 pièces de céramique architecturale achetées au collectionneur Michel Pasquier et exposées au sein de la Fabrique Normant. Le musée entame la mise en ligne progressive de ses collections sur la base Joconde afin de leur permettre une meilleure visibilité du grand public et des professionnels.

Informations fournies par le musée

Le musée de l’Abbaye Sainte-Croix (MASC), musée d’art moderne et contemporain des Sables d’Olonne a été créé en 1963. Ses collections se développent autour de deux figures tutélaires, Gaston Chaissac et Victor Brauner. Gaston Chaissac (1910-1964) a su métamorphoser les thèmes et les matériaux les plus banals en « fétiches dernier cri », dandys, masques, totems et autres « trouvailles » qui ont contribué à renouveler le langage artistique d’après-guerre. D’origine roumaine, Victor Brauner (1903-1966) s’installe à Paris dans les années 1930. À partir de références qu’il partage avec les surréalistes, l’attrait pour les arts primitifs, les sciences occultes et la psychanalyse, l’artiste a élaboré un langage plastique propre, évoluant vers l’épure et la stylisation des figures.

Centrée sur la peinture, la collection interroge le rapport au réel et le statut ambigu de la figuration, depuis les avant-gardes cubistes du début du siècle jusqu'aux nouveaux peintres du réel, en passant par les protagonistes de la Figuration narrative ou de la Figuration libre. En contrepoint, quelques œuvres abstraites déconstruisent et analysent la matérialité de l’œuvre ou se réclament d'un art géométrique tantôt ludique, tantôt plus conceptuel. Cette remise en cause de la validité de la peinture chahutée par la modernité et l'ère nouvelle de la reproductibilité, va de pair avec une expérimentation sans cesse renouvelée de cette pratique, qui se fait inclusive et dialogue avec d’autres techniques.

La diffusion sur Joconde, en articulation avec la mise en ligne des collections du musée sur son propre site, est une façon renouvelée de faire connaître ces oeuvres au plus grand nombre.

Informations fournies par le musée

Le château de Saché devient un musée consacré à Honoré de Balzac en 1951, à l’initiative de son propriétaire Paul-Bernard Métadier (1918-2021), et avec le soutien d’Horace Hennion (1872-1952), ancien conservateur du musée des Beaux-Arts de Tours. Donné au Département d’Indre-et-Loire dès 1958, le musée Balzac a enrichi ses collections grâce à cinq autres donations de Paul-Bernard Métadier, conservateur et mécène du musée, ainsi qu’à travers de grandes acquisitions du Département : collection Galantaris en 1988 (estampes, sculptures, bois gravés), fonds Samueli en 2002 (imprimés et manuscrits), épreuves corrigées du Lys dans la vallée en 2006 (manuscrits). Les collections du musée comptent près de 2300 pièces. Principalement constituées d’estampes, d’éditions anciennes et de manuscrits, elles comprennent également des peintures, des sculptures, du mobilier et du matériel d’imprimerie. Devenu musée de France en 2002, le musée Balzac a entrepris depuis plusieurs années de mener des restaurations de ses œuvres au fil des campagnes de récolements, dans la perspective d’améliorer son parcours des collections permanentes. Le premier versement dans Joconde permet de valoriser les sculptures du musée Balzac, présentées en partie dans le cadre d’aménagements récents du musée : un espace sur les personnages de La Comédie humaine sculptés par Pierre Ripert (2019) et une salle consacrée aux monuments en hommage à Balzac (2021).

Informations fournies par le musée

Le musée de la Tour Abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux est installé depuis 1950 dans l'ancienne tour Saint-Étienne, vestige de l’abbaye bénédictine fondée au VIe siècle par le moine Amand, conseiller du roi mérovingien Dagobert II. L’abbaye a été en grande partie détruite lors de la Révolution. N’en subsistent aujourd’hui que deux monuments notables : la tour Musée (classée Monument Historique en 1843) et l’Échevinage (classé Monument Historique en 1883), tous deux situés sur la Grand-Place de la ville. Le cadre architectural du musée, profondément liée à l’histoire des collections, est un élément majeur du parcours des collections.

Le musée a pour vocation initiale de conserver et d’exposer les témoignages historiques de l’histoire de l’Amandinois autour de deux pôles principaux : l’histoire de l’abbaye et le savoir-faire faïencier de la ville. Les collections du musée se sont d’abord constituées autour du don Lebacqz constitué de céramiques du XVIIIe siècle issues des faïenceries Desmoutiers et Fauquez et se sont progressivement étoffées entre 1979 et 1992 à travers une vigoureuse politique d’acquisition à la fois dans les domaines traditionnels du musée mais aussi dans des domaines adjacents comme les beaux-arts des XVIIe et XVIIIe siècles et la céramique contemporaine.

Informations fournies par le musée

Le musée Frank A. Perret – Mémorial de la catastrophe de 1902 témoigne de l’histoire de Saint-Pierre (Martinique) et de sa destruction le 8 mai 1902 lors de l’éruption de la montagne Pelée. Plus ancien musée de l’île, il est fondé en 1933 par Frank Alvord Perret, volcanologue américain d’origine suisse, qui se rend à la Martinique en 1929 alors que la montagne Pelée montre un regain d’activité. Après avoir étudié, à l’aide d’outils d’analyse précis, l’activité du volcan et rassuré la population martiniquaise sur l’absence de risques, il décide de créer un musée volcanologique et historique. Ce projet nait d’un double constat : l’effacement de l’histoire et la dispersion du patrimoine matériel de Saint-Pierre après la catastrophe. Déformés et transformés par le feu, ces objets suscitent l’intérêt et la fascination des nombreux visiteurs des ruines. La mise en circulation de ces « objets perturbés », selon la formule d’André Breton, apporte le témoignage matériel de la catastrophe à travers le monde.