Doris, Doris

On a fabriqué des milliers de doris à Fécamp, et cette petite barque n'est pas étrangère au formidable succès économique de la pêche morutière à la fin du 19e siècle. À redécouvrir à travers les collections des Pêcheries, musée de Fécamp, en ligne sur Joconde, le catalogue collectif des musées de France.

Crédits : ce contenu était originellement publié sur le site Joconde. Il a été constitué en 2003 par Marie-Hélène Desjardins, conservateur en chef en retraite des Pêcheries, musée de Fécamp et Mathilde Huet du Service des musées de France. Les notices du musée sont en ligne sur POP, plateforme ouverte du patrimoine. Le contenu a été actualisé en novembre 2022 par Nadège Sébille, attachée de conservation, chargée des collections aux Pêcheries, musée de Fécamp.

Présentation

Le doris, petite barque originaire d'Amérique du Nord, fut utilisé au temps des voiliers par les Terre-Neuvas pour pêcher la morue sur le Grand Banc de Terre-Neuve puis comme embarcation de service sur les chalutiers et également dans la pêche artisanale.

On en a fabriqué des milliers à Fécamp et cette petite barque n'est pas étrangère au formidable succès économique de la pêche morutière à la fin du 19e siècle.

Cependant, en vertu d'un paradoxe que connaissent bien les ethnologues et les historiens, ce sont les objets les plus courants qui sont finalement les moins conservés et aussi les moins connus.

C'est pourquoi le musée des Terre-Neuvas et de la pêche de Fécamp, sous l'impulsion de marins terre-neuvas, tels que les regrettés Michel Desjardins ou Paul Cavelier, a entrepris au début des années 2000 une large étude de cette embarcation pas comme les autres, depuis ses lointaines origines américaines jusqu'à son renouveau associatif de notre époque.

Elle a donné lieu à une exposition intitulée « Doris doris » qui s’est tenue en 2002 au musée des Terre-Neuvas et de la Pêche et a été accompagnée d’un catalogue et d’une exposition en ligne, dont voici les textes.

Les œuvres mentionnées peuvent aujourd’hui être vues aux Pêcheries, musée de Fécamp, qui a ouvert ses portes en décembre 2017.

Découvrir les Doris sur Joconde

Le doris fécampois à Terre-Neuve

Le doris fécampois à Terre-Neuve : son adéquation à une pensée industrielle

À la veille de l'arrivée du doris, en 1875, la flotte terre-neuvière fécampoise est quasiment réduite de moitié par rapport à son chiffre du milieu du siècle. À la généralisation de l'usage des doris correspondra une reprise générale de la pêche.

En 1880 en effet, les terre-neuviers ramènent plus du double de morues que quatre ans auparavant. Mais l'augmentation de la productivité par unité de pêche n'est pas spectaculaire puisque, dans le même temps, le nombre de navires prenant le départ pour Terre-Neuve a lui aussi doublé : ils sont 18 inscrits à Fécamp en 1876 contre 36 en 1880.

Il semblerait en effet que l'usage des doris, plus qu'à une hausse rapide du rendement, corresponde à l'émergence d'une pensée proprement industrielle qui la rendra bientôt possible. Pour la comprendre, il nous faut tout d'abord établir une comparaison entre la pêche en doris et la pêche à bord des chaloupes utilisées jusqu'alors.

Les chaloupes ont toujours été dénoncées comme extrêmement dangereuses. Perdre une chaloupe, c'était non seulement perdre jusqu'à la huitaine d'hommes embarqués à son bord, mais c'était, par conséquent, mettre en péril la cargaison et le bateau, alors dirigé par un équipage réduit de moitié. La pêche en doris, en revanche, caractérisée par la multiplication de petites unités à bord desquelles prennent place deux hommes seulement, bien que terriblement dangereuse elle aussi, aura pour avantage de ne jamais mettre l'ensemble d'un équipage en difficulté.

L'éventualité même de la perte d'un homme est intégrée dans la logique de production, c'est pourquoi le rapport entre groupe et individu est redéfini dans le sens d'une plus grande atomisation de ce dernier.

Le doris fécampois à Terre-Neuve : l'esprit d'équipe

Une équipe de dorissiers est constituée de couples chacun composé d'un "patron" et d'un "avant" dit aussi "second" : “... La bonne entente entre les deux co-équipiers avait une telle importance pour le rendement à la pêche comme pour la sécurité, qu'ils étaient en général, engagés ensemble pour la durée de campagne...” rappelle Marcel Ledun (1889-1962). Dix, onze, douze ou plus. Ils sont treize couples de dorissiers sur la Léopoldine, dernier trois-mâts terre-neuvier fécampois, soit vingt-six hommes sur les trente-cinq que compte l'équipage au complet avec le capitaine, le second, le chef-saleur, le radio, le cuisinier, les deux novices et les deux mousses.

Une fois arrivé sur les lieux de pêche, le navire est immobilisé et les "aires de vent" sont tirées au sort : à chaque couple de dorissiers est assignée une portion du territoire de pêche dont le navire constitue le centre et dont la périphérie est marquée, comme nous allons le voir, par l'ensemble des secondes bouées de chacune des lignes de fond.

Tous les doris portent un numéro, Michel Desjardins, mousse à bord de la Léopoldine, nous en explique l'utilité : “Le numérotage des doris était très important parce que chaque doris devait tendre ses lignes dans une aire de vent bien déterminée. Supposons le navire mouillé à un certain endroit : le premier jour, par exemple, le doris n°1 devait tendre au nord, le n°2 entre le nord et le nordet, le n°3 au nordet, le n°4 à l'est et ainsi de suite, tout autour du navire, selon le nombre de doris. (…) Ils faisaient le tour en se décalant chaque jour pour que le doris ne se trouve pas toujours à une mauvaise place. Cela avait aussi un énorme avantage : se repérer dans la brume quand les doris étaient égarés, ce qui arrivait assez fréquemment. Par exemple, le n°3 ne retrouvait pas ses bouées mais il retrouvait celles du n°4 ; donc, par rapport à elles, il savait dans quelle aire de vent devaient normalement se trouver les siennes. S'il y avait eu un mélange de numéros, il n'aurait pas pu se repérer et se diriger dans la bonne direction”.

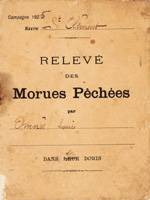

Nous avons déjà évoqué, par la comparaison avec les chaloupes, une économie du risque encouru. Le principe du partage équitable, quant à lui, a pour objectif l'exploitation de l'ensemble du territoire de pêche tout autant que l'élimination de tout risque de conflit entre pêcheurs. En effet, chaque couple de dorissiers est contraint d'accepter son lot, fruit de la combinaison du hasard (le tirage au sort) et d'un principe on ne peut plus simple (à chacun son tour). Pourtant, malgré l'équité postulée, il existe une hiérarchie chez les dorissiers. Cet apparent paradoxe est, en réalité, l'élément dynamique du principe visant une productivité, qu'idéalement, rien ne limite. En effet, la hiérarchie est fonction des quantités de poisson ramenées par chacun et donne lieu à des différences dans les rétributions et les conditions de vie à bord. Le capitaine Michel Desjardins se souvient encore : “Les dorissiers étaient payés à la queue de morue. Le total journalier de morues pêchées (était noté) sur une grande ardoise accrochée à l'entrée de la descente du poste arrière, en face du numéro de chaque doris et du nom du patron ; et chaque soir il inscrivait, de même, ce total sur un cahier spécial. Puis, en fin de semaine, il additionnait les prises, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la campagne. Cela permettait aux hommes de savoir s'ils étaient parmi les meilleurs dorissiers, dans la moyenne, ou dans les moins bons. Certains effectuaient des redressements spectaculaires et remontaient de plusieurs places d'une semaine à l'autre”.

Les doris eux-mêmes, bien que par principe tous semblables, et en raison même de cette similitude, ont souvent l'occasion de se différencier. C'est ce que rappelle Michel Desjardins en notant combien il était important que le dorissier puisse le “gréer à son goût, installer la voile, le gouvernail, les tolets, à sa manière. Avant le départ on a distribué à chaque patron de doris suffisamment de toile pour qu'il puisse se faire une voile qu'il installera quand le vent sera bon (…) À l'armement du doris chacun peignait son numéro à sa façon ; quelquefois certains appelaient même leur doris du nom de leur femme ou de leur fille, mais c'était un peu en dehors du règlement. ”

Florence Calame-Levert

Le doris fécampois à Terre-Neuve : la pêche à la morue à bord des doris

Sur les bancs de Terre-Neuve, la morue est capturée à l'aide de lignes de fond montées quelques jours avant la fin de la traversée : on distribuait à chaque équipe en moyenne trente-deux pièces de lignes de cent trente-trois mètres, des lignes brutes sans rien dessus. Après, on leur donnait des empis : on mettait sur la ligne proprement dite un empis, et au bout de l'empis l'hameçon. Il fallait monter sur ces lignes environ 70 hameçons par pièce, ce qui faisait au total deux mille à deux mille deux cents hameçons par doris.

Une fois sur les lieux de pêche, avant que la pêche proprement dite ne commence, l'appât (ou boëtte) qui garnira les hameçons est capturé.

Adolphe Bellet, président de la Chambre de Commerce de Fécamp, en décrit précisément les opérations dans un rapport intitulé La grande pêche de la morue à Terre-Neuve, qu'il publie en 1901 : “Les doris qui ont été gréées pendant la traversée sont aussitôt mises à la mer ; deux hommes, le patron et son matelot s'y installent, et munis de chaudrettes attachées à de longues cordes et qu'ils ont amorcées au moyen de harengs rapportés de France ; ils commencent la pêche au bulot qui se fait tout près du navire. Tout l'équipage participe à cette première opération et il ne reste à bord que le capitaine et les mousses. Quand la récolte est suffisante, les bulots sont envoyés à bord et broyés dans des moulins spéciaux. On les passe au crible pour les séparer des morceaux de coquilles auxquels ils adhérent et l'on commence le boëttage des lignes, c'est à dire à garnir les haims avec la chair de ces mollusques. ” Notons qu'un autre type de boëtte fut également utilisé par les pêcheurs fécampois : il s'agit de l'encornet que l'on capturait du bord du bateau à l'aide d'hameçons spéciaux nommés turluttes.

Une fois la quantité de boëtte jugée suffisante, débute une longue période dont les jours sont rythmés par les allées et venues des doris.

Les lignes sont mises à l'eau le soir et c'est la nuit que le poisson mord à l'hameçon : “Ce qui berçait les hommes, c'était de savoir que les lignes étaient mouillées un peu partout autour du bâtiment. Les lignes travaillaient toutes seules pendant la nuit ”. La procédure de mise à l'eau des lignes se répète chaque jour à l'identique. Le couple de dorissiers quitte le navire et s'en éloigne en restant face à lui : ils nagent en marche arrière. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres en ayant pris soin de respecter leur aire de pêche à l'aide du compas, le patron met à la mer l'ancre reliée à la bouée par l'orin sur lequel est également attachée la ligne proprement dite qu'il mettra progressivement à l'eau. Courbé au-dessus d'un baril en bois où la ligne est lovée, il en saisit une partie et, tout en se redressant, la jette à la mer. Pendant ce temps, le second continue de nager, et ce, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement tendue. “ Il fallait à peu près deux heures pour allonger par beau temps, plus si le temps était mauvais ”, précise Michel Desjardins. Une fois la ligne fixée par une deuxième ancre et sa localisation marquée par une seconde bouée, les dorissiers font route vers le navire où ils passeront la nuit.

Chaque matin, les hommes de l'équipage entendent la voix du capitaine : " Hors ! A déborder les doris". Ceux-ci s'éloignent du navire dans l'aire qui leur a été assignée la veille. Le second est à l'avant, le patron à l'arrière. Ils nagent face au navire, dépassent la première bouée, parcourent une distance équivalente à celle de la ligne allongée et atteignent enfin les confins du territoire de pêche. La bouée est hissée à bord. L'orin et l'ancre sont remontés à l'aide du davier. Ce dernier est fiché dans le plat-bord à la place d'un tolet, qui lui, n'aura, tant que durera la remontée de la ligne, aucune utilité. Durant cette opération, la mise en mouvement du doris n'est plus issue de l'action des dorissiers sur les avirons mais des efforts conjugués des deux hommes qui, ensemble, tirent sur les lignes pour récupérer les morues prises aux hameçons. La mise en pratique de ce principe a aussi, idéalement, pour avantage de faire tenir au doris la bonne direction.

Les morues sont jetées dans le fond du bateau et les lignes dont les hameçons sont libérés sont lovées dans la baille en bois, à mesure que le doris avance et se remplit. L'ancre et la seconde bouée embarquées, il reste au doris à maintenir son cap pour bientôt rejoindre le navire. Une fois qu'ils y sont arrivés, les dorissiers envoient, à l'aide des piqueux, la morue sur le pont en la comptant une par une, sous le contrôle du second, du saleur ou souvent du capitaine. La totalité du poisson à bord, ils se hissent sur le pont du navire pour travailler le poisson ; mais ils redeviendront dorissiers avant la fin de la journée.

Florence Calame-Levert

Le doris fécampois à Terre-Neuve : mesure du poisson, de l'espace et du temps

Le doris des bancs de Terre-Neuve donne la mesure au poisson pêché, ainsi qu'à l’espace et au temps. Une “dorissée” désigne la pêche d'une journée, l'ensemble des morues contenues dans le doris qui seront, une à une, comptées et dont le nombre sera reporté sur le carnet personnel. Le doris est l'étalon de mesure de la morue pêchée. C’est, en revanche, collectivement qu'ils participent à la formation d'un territoire de pêche dont ils donnent la dimension et en constituent l'unité.

Départs et arrivées des doris, chaque jour répétés à l'identique, sont autant de repères temporels constituant un temps pensé et vécu de la même manière par tous les membres de l'équipage. Mais, parfois le rythme est troublé : un doris manque...

Florence Calame-Levert

Le doris fécampois à Terre-Neuve : tombeau flottant ou dernière planche de salut

Un doris terre-neuvier avait une espérance de vie de deux ans et était remis en bon état à la fin de sa première campagne de pêche. Pourtant, en dépit de ces précautions et des principes décrits plus haut, les journaux locaux ainsi que l'abondante littérature consacrée aux Terre-Neuvas relatent de très nombreux cas de disparition de doris. Lorsqu'un doris n'était pas rentré au navire, l'équipage ne partait pas à sa recherche : s'il ne leur était pas arrivé malheur, les deux hommes avaient encore une chance de retrouver leur chemin une fois la brume dissipée ou bien de se faire repêcher par un autre équipage.

La brume opaque était la cause de la plupart des dérives ou des accidents et, dans chaque doris, il y avait une trompe. Elle ne servait pas tant à faire connaître la position du doris, puisque par principe nul n'ira à sa recherche, que de provoquer une réponse provenant de quiconque pouvait l'entendre. En effet, tous les navires en étaient eux aussi équipés, et lorsqu'elle était mise en action, elle permettait de le situer et de se laisser guider jusqu'à lui.

En principe, le doris était équipé pour devenir, le cas échéant, une unité de survie : des règlements interministériels imposaient aux capitaines de faire mettre à bord des doris une provision d'eau fraîche et de biscuits que les marins emportaient dans de petites boîtes rectangulaires en fer blanc.

À lire les nombreux témoignages, il semble pourtant que la réalité était bien éloignée de ces directives officielles. C'est ce que dénonce le vice-consul de France à Saint-Jean de Terre-Neuve dans une lettre qu'il adresse le 18 août 1896 au commissaire de l'Inscription Maritime de Saint-Pierre & Miquelon : “Ces deux hommes égarés dans leur doris du 24 au 31 juillet ont été recueillis presque morts de besoin par la goélette Comrade de Lunebourg. Comme de coutume, ces hommes avaient quitté le bord du Duc de Granville sans emporter de provisions réglementaires. La négligence du capitaine est inconcevable autant qu'elle est coupable.” Les Américains imposent une amende de 500F pour chaque infraction de ce genre. Rares seront les années où plusieurs familles ne sont pas touchées par la mort d'un père, d'un frère ou d'un fils : à Fécamp, entre 1888 et 1913, cinquante-sept doris ont été déclarés perdus corps et biens. La proportion des disparitions ne diminuera pas, les pertes de doris augmentant à mesure que la flotte terre-neuvière grandira. Les longues errances dans la brume des bancs n'ont pas toutes eu un dénouement tragique : les témoignages d'anciens marins Terre-Neuvas relatent tous de miraculeux sauvetages.

Le doris “tombeau flottant” ou “dernière planche de Salut” ? Il ne convient sans doute pas de poser la question en ces termes mais d'ouvrir sur les propos terribles de l'abbé Grossetête : “Il y aurait même, paraît-il, des professionnels de la dérive : le désir de ne pas travailler, l'espoir de se faire bien traiter par les équipages qui les recueillent, cela suffit, dit-on, pour que des pêcheurs s'exposent au danger de ne rencontrer personne, et de mourir de la mort la plus atroce”.

Popaul, un des derniers doris

Bien que des dizaines de milliers de doris aient été construits à Fécamp, un seul et unique exemplaire authentique subsiste encore aujourd'hui. Il s'agit de « Popaul », doris entré dans les collections du musée de Fécamp en 1981, grâce à un don de Paul Cavelier (1929-1999).

Il a été construit pour servir comme embarcation polyvalente à bord du chalutier Minerva pour l'acheminement du courrier et le transport des hommes d'un navire à un autre. Il était alors peint en “vert havrais”, couleur de l'armement La Havraise de Pêche auquel appartenait le Minerva, et pourvu d'une paire de moustaches.

Passé ensuite à la Société nationale de Sauvetage en mer, ce doris a été recueilli en 1964 par Paul Cavelier, qui, avant tout le monde, en avait compris l'intérêt patrimonial. Il a ensuite été prêté pour servir d'étal dans une poissonnerie parisienne.

Donné à la Ville de Fécamp à la veille de l'ouverture du Musée des Terre-Neuvas, il a été, à cette occasion, l'objet d'une remise en état aux Chantiers Moré de Fécamp. L'objectif de l'intervention n'était pas qu'il puisse de nouveau naviguer, mais de ne remplacer que les éléments nécessaires à son maintien, afin de préserver ainsi le plus possible le caractère authentique de cette embarcation qui constitue le plus ancien doris conservé dans les collections publiques françaises.

Devenu objet de musée, il présente le type générique du doris des bancs : en effet, à l'époque de sa construction, ils sont encore fabriqués comme au début du siècle. Il nous démontre aussi combien le doris était bon à tout faire : il restait le même que son commanditaire le destine à la pêche, au service ou bien encore à la plaisance. Aujourd'hui, nous aimons à l'appeler Popaul, du surnom de son donateur.

Marie-Hélène Desjardins, conservateur en chef en retraite

"... Les doris se différenciaient un peu selon les régions où ils étaient construits mais, hormis le portugais, leurs dimensions étaient les mêmes : 6 mètres de longueur hors tout et 1,65 mètres de largeur hors membrures...

En France, et à Fécamp en particulier, on construisait avec les bois du Nord aux dimensions standardisées. J'ai vu quelques doris rapportés du Canada qui avaient parfois des bordages beaucoup plus larges que les nôtres..."

Jean Clément (1928-2022), ancien charpentier de marine

La construction du doris à Fécamp

La construction du doris à Fécamp : avant la Seconde Guerre mondiale

Jean Clément (1928-2022), ancien charpentier de marine, expliquait en 2003 :

"... Je n'ai jamais vu de plans de doris terre-neuvier dans les chantiers mais il y avait des gabarits pour chaque pièce. Toutefois, des doris hors normes, à moteur ou avec des aménagements spéciaux, étaient réalisés à partir de plans.

La sole était réalisée à partir de madriers en sapin de 8 x 23 centimètres que l'on refendait en trois planches d'égale épaisseur. Les dimensions de la sole étaient de 465 cm de longueur, de 90 cm de largeur en milieu et de 2,5 centimètres d'épaisseur ; or la dimension commerciale du madrier était de 467 cm x 23 cm x 8 cm : quatre planches suffisaient pour constituer la sole et il n'y avait pas de perte de bois.

Pour les bordages, c'était pareil : il y a trois bordages de chaque bord en plus du galbord. On réduisait la largeur des madriers à 21 cm, la chute de deux centimètres d'épaisseur servait à faire les listons (7,5 cm x 1,6 cm) on débitait 4 planches d'égale épaisseur qui donnaient après rabotage 16 mm d'épaisseur.

Les élancements avant et arrière du doris semblaient bien étudiés car chaque longueur de bordage correspondait aux longueurs standard du commerce qui augmentaient de pied en pied (33 cm) ainsi le premier bordage au-dessus du galbord faisait 5,67 m le second 6 m , le troisième 6,33 m il n'y avait que quelques centimètres de perte en longueur à chaque bordage.

Les pièces formant la charpente du doris : étrave, membrures, tableau, tringles de sole, plats-bords etc, étaient généralement en orme, bois résistant aux chocs et peu fragile. Les bordages, quant à eux, étaient en sapin blanc du Nord et les galbords en peuplier (bois mou qui résistait bien au choc des coups de bottes et imposé par le bureau Veritas).

La construction se faisait en série : par 6 ou par 12 selon les demandes ou le carnet de travail du chantier (ils pouvaient être faits d'avance) parfois en plus grand nombre lorsque le chantier obtenait une commande importante d'un ou plusieurs armateurs de terre-neuviers. La construction commençait ainsi : pour chaque pièce de charpente il y avait un gabarit, le canotier traçait les pièces et le scieur les débitait et les rabotait à l'épaisseur voulue puis on transportait toutes ces pièces à l'atelier de montage pour la finition.

Les membrures étaient dressées sur les chants à la varlope et au rabot et on assemblait les allonges et les varangues dans un moule d'assemblage qui donnait l'angle convenable à chaque membrure. Allonges et varangues étaient reliées entre-elles par 2 plaques de tôle galvanisés de 12 cm x 8 cm et maintenues par 6 rivets en fer à têtes rondes de 6 mm ; les bouts des plaques étaient rabattus sur le chant des membrures et fixés par 2 pointes de 25 mm.

La sole était formée de quatre planches de sapin de 23 cm x 2,5 cm d'épaisseur (2 de 4,67 m et 2 de 3,67 de longueur) qui étaient débitées dans des madriers de 23 cm x 8 cm. Seule la face interne était rabotée ; on assemblait les planches avec des serre-joints, on présentait dessus le gabarit de sole et on traçait le contour et l'emplacement des membrures et des tringles de sole. Les tringles de sole en orme de 37 mm x 27 mm étaient fixées par des pointes galvanisées de 55 mm (4 par planche), on découpait ensuite le contour à l'égoïne en donnant l'angle approximatif de la membrure.

On montait les membrures sur la sole en les fixant de la même façon que les tringles, ensuite on rectifiait l'angle de la sole avec les membrures au rabot.

Ces opérations se faisaient en série, on appelait cela le montage en araignée car la sole et ses 6 membrures doubles donnaient vaguement l'aspect d'une araignée géante. On procédait ensuite au façonnage des bordages : dressage des chants à la varlope et façonnage des clins. Le bord des bordages était diminué de la moitié de son épaisseur, en biseau sur 35 millimètres de largeur (largeur du clin), on traçait cette largeur, on dégrossissait à la plane et on finissait avec un outil spécial le 'rabot à plate-bande', on appelait ça pousser les plates-bandes, ensuite on faisait les 'épaulettes', c'est-à-dire, on diminuait les clins à chaque bout du bordage progressivement sur 40 cm de long pour arriver à obtenir une parfaite étanchéité des clins en portage de l'étrave et du tableau.

Ce travail fait, on plaçait les bordages sur des étagères à tribord et à bâbord dans l'ordre où ils devaient être posés, on ne devait pas chercher le bordage qu'il fallait prendre pendant la construction.

Tous ces travaux étaient réalisés par une équipe de 2 hommes et d'un mousse : “les canotiers” . Le façonnage des autres pièces du doris : étrave, tableau et sa courbe, culton, serres de bancs, etc étant réalisé à l'établi par les deux canotiers le mousse pendant ce temps préparait les feuillards de liaison des plats bords, dédoublait le coton à calfater, arrondissait les tolets, fignolait les faux membres.

Après toutes ces préparations venait enfin “le montage”, On prenait une araignée sur la pile où elles étaient remisées, dans un coin de l'atelier, on y fixait l'étrave et le tableau puis on posait l'ensemble sur le chantier : un bâti de forme incurvée fixé sur le plancher et qui donnait à la sole une fois arc-boutée sa forme cintrée. Le tableau et l'étrave étaient maintenus par des bras en bois boulonnés dans la charpente qu'on relevait et maintenait par un bout de cordage lorsque le doris était achevé puis on vérifiait rapidement l'aplomb avec un niveau. On piquait ensuite des pointes de 25 mm sur les chants de l'étrave et le tableau, en face des membrures et des tringles de sole pour la sole. Le mousse élongeait le coton dédoublé en faisant un demi-tour à chaque pointe qui était enfoncée ensuite ; cette méthode assurait l'étanchéité du galbord et des bordages au portage de l'étrave et du tableau.

On procédait ensuite à la pose des bordages, d'abord le galbord qui était cloué sur la sole avec des pointes de 70 millimètres (1 tous les 8 centimètres environ) et par des clous carrés de 50 mm à tête de diamant dans l'étrave et le tableau. On posait ensuite les 2 premiers bordages fixés sur les membrures par un clou dans le clin.

Les canotiers perçaient en quinconces les trous qui recevaient les rivets (9 entre chaque membrure) et le mousse enfonçait les clous. On rivetait ensuite ces 2 clins, un homme de chaque bord, tenant d'une main le tas, un morceau de fer rond de 2 kg environ, sur la tête du clou et en rabattant à l'aide d'un petit marteau à touche ronde la tige du clou en formant un petit crochet qui rentrait dans le bois. On rivetait d'abord ces 2 clins avant la pose du troisième bordage car on n'aurait pu atteindre le clin le plus bas, les bras étaient trop courts, il aurait fallu se mettre à deux pour riveter, un à l'intérieur du doris l'autre tenant le tas à l'extérieur donc une perte de temps. On posait ensuite le troisième bordage que l'on fixait comme les précédents. Lorsque l'on posait les bordages, avant de les clouer, on réglait et maintenait l'ajustement des clins avec des pinces en bois appelées 'canapes', elles étaient formées de deux pièces de bois de 50 cm de long sur 7 cm de largeur et 5 cm d'épaisseur, reliées entre elles au tiers de la longueur par un boulon, le serrage se faisait en introduisant un coin en bois dans la partie supérieure.

Enfin venait la pose des plats-bords, dessus de plats-bords, serres de bancs, faux membres, culton et poitrine ces deux pièces de bois dur que l'on fixait sur le tableau et sur l'étrave et qu'on perçait de 2 trous de 32 mm qui servaient à fixer les bosses d'amarrage, fausse étrave et feuillards de liaison de l'étrave, du tableau, et des têtes de membrures et en finale les deux listons. On perçait ensuite les trous de toletières à travers le plat bord quatre fois deux trous de 20 mm de chaque bord à 45 cm de l'axe des bancs.

Pour les canotiers le doris était terminé, on le sortait dans la cour où un charpentier finissait le reste : affleurage des galbords, calfatage des joints de sole, ajustage des bancs. Toutes ces opérations se faisaient à la main, avec des outils à main sans aucune machine portative. Avant la Seconde Guerre Georges Argentin avait obtenu une grosse commande de doris pour Saint-Malo, dont il céda une partie à Belfort Fiquet. À cette époque, l'équipe de canotiers un adulte et deux jeunes hommes de 19 ans (une équipe bien rôdée et bien entraînée) mettait 4 heures pour monter un doris avec des journées de 12 heures et parfois des veillées… Une autre équipe en montait à la veillée en réalisant à peu près le même temps mais avec un homme en plus..."

La construction du doris à Fécamp : pendant la guerre

Jean Clément (1928-2022), ancien charpentier de marine, expliquait en 2003 :

"... Lorsque je suis entré aux chantiers Argentin en février 1943, je fus affecté au canotage comme mousse. On construisit alors une série de doris, une quinzaine, pour des armateurs et des artisans qui faute de mieux, armaient des doris à l'aviron pour pêcher des moules, des bulots et quelques poissons et crustacés.

La réquisition des bateaux, le manque de carburant et la réglementation des sorties, imposées par l'occupant, les réduisaient à reprendre ce petit métier, il fallait bien vivre !

La pénurie de sapin du Nord nous obligea à construire ces doris en peuplier ce qui en augmentait le poids d'autant plus que le bois n'était pas très sec.

Le rendement aussi avait changé, on ne sortait plus qu'un doris par jour par l'équipe composée d'un ouvrier, d'un jeune de 18 ans et d'un mousse débutant.

Les clients demandaient aussi des aménagements supplémentaires, un coffre à l'arrière pour ramasser le matériel qu'on appelait 'culton', parfois aussi un coffre à l'avant, des tringles d'échouage sur la sole, des dessus de toletière pour protéger le plat-bord de l'usure au portage des avirons, d'un gouvernail qu'ils mettaient en place lorsqu'ils établissaient la voile, et parfois aussi, on posait des bourrelets de stabilité. C'était de gros boudins en toile à voile de 15 cm de diamètre emplis de granulés de liège que l'on fixait avec des pattes de toile sous le liston..."

La construction du doris à Fécamp : après la Seconde Guerre mondiale

Jean Clément (1928-2022), ancien charpentier de marine, expliquait en 2003 :

"... Après la guerre, la construction du doris terre-neuvier a ralenti sensiblement. Il était surtout employé sur les chalutiers comme embarcation de service, c'est alors que l'on commença à construire des doris en contreplaqué, on gagnait un peu de temps à la construction, ils étaient un peu plus résistants aux chocs et les bordées ne se fendaient pas sous l'action du gel, ils se réparaient plus facilement mais étaient peut-être un peu plus volages.

Cependant, on en construisait encore pour les artisans côtiers, surtout vers l'amont, Saint-Pierre-en-Port, Saint-Valéry et toutes les plages jusqu'à Pourville. Il s'agissait essentiellement de doris à moteur fixe de 5 à 6 chevaux.

Leur construction était un peu modifiée : on élargissait la sole de 10 à 15 cm, on mettait en place une pièce d'étambot pour le passage de l'arbre d'hélice, on ajoutait une quille plus ou moins haute selon le choix du client et souvent un œil d'échouage à la base de l'étrave pour le hâler au sec. L'aménagement d'un moteur fixe était encombrant et faisait perdre beaucoup de place à l'intérieur. Vers 1946, apparurent les premiers moteurs hors-bord.

La commercialisation de ces moteurs évolua rapidement et on trouva des moteurs de plus en plus puissants et rapides, mais plus lourds, ce qui posait un problème pour sortir le moteur avant l'échouage.

L'agrandissement du puits, le moteur étant plus volumineux, nuisait aussi à la flottabilité et à la stabilité du doris. Vers les années 1960, on commença à construire des plates : embarcations inspirées du doris, mais plus courtes, de 4,20 mètres à 5 mètres à la sole et au tableau très large où l'on fixait le moteur qui pivotait simplement à l'échouage. La période faste pour les trémailleurs, dans les années 1970, nous apporta des commandes de plates de plus en plus grandes, jusqu'à 7,30 mètres, avec un puits sur l'avant du tableau pour recevoir un moteur de 50 chevaux que l'on basculait à travers une découpe à la base du tableau. Ces plates n'avaient plus beaucoup de ressemblance avec le doris, les membrures étaient plus nombreuses et renforcées, les plats bords étaient remplacés par des lisses verticales qui supprimaient les feuillards de liaison. L'assemblage des varangues et allonges ne se faisait plus avec des plaques de tôle mais avec des contreplaqués collés et cloués ce qui évitait l'accrochage des filets. Les bancs étaient fixés et renforcés de courbes et épontilles. La coque était bordée avec du contreplaqué marine de 15 mm de grande qualité, la sole était renforcée de deux quilles boulonnées sur les tringles de sole et protégées de l'usure par des fers demi-rond. On posait également des galbords de protection pour éviter l'usure du bordé à l'échouage. Sur l'avant au niveau du brion, un boîtier en acier galvanisé muni d'un oeil de halage était boulonné sur l'étrave, la coque et la sole. Ces plates étaient souvent équipées d'un vire-filets ce qui nous obligeait à renforcer le plat-bord sur l'avant tribord.

On construisait encore quelques doris pour des fidèles qui ne voulaient pas de plates mais ces embarcations s'apparentaient plus aux Warys par leurs dimensions. Ainsi Monsieur Beaufour de Saint-Valéry qui exigeait toujours des doris à clins rivetés cuivre nous commanda un doris avec une tonture très prononcée, ce qui donna naissance à une nouvelle génération que les marins nommèrent 'Doris Banane'

L'apparition des doris en alliage d'aluminium, d'une durée de vie plus longue et d'un entretien nul sonna le glas des doris en bois..."

Un "doris-étalon" pour les Pêcheries, musée de Fécamp

L'exposition "Doris-Doris" présentée en 2002 au musée des Terre-Neuvas et de la Pêche, ainsi que la publication du catalogue associé, ont été l'occasion d'une importante synthèse des savoirs liés notamment aux particularités de la construction à clin.

Jean Clément (1928-2022), qui fut charpentier de marine à Fécamp des années 1940 aux années 1980, s'est beaucoup investi dans cette exposition.

D'abord, en nous mettant sur la piste des gabarits qu'il avait lui-même mis au point pour construire les doris, en participant ensuite à leur collecte, ainsi qu'à leur inventaire. Il a décrit les techniques et expliqué les usages.

Le fruit de ce patient travail consistant à expliquer avec des mots ce qu'il faisait naguère de ses mains, est précieusement consigné dans le catalogue. Depuis lors, son témoignage a servi de guide pour des amateurs et autres plaisanciers ayant construit leur propre doris.

Compte tenu de son caractère symbolique du patrimoine maritime, un doris est exposé dans le hall d'accueil des Pêcheries, musée de Fécamp. Convaincu de l'importance de la sauvegarde d'un patrimoine immatériel – en l'occurrence ici les savoir-faire de la construction à clin -, le musée a passé commande de la fabrication d'un doris à des jeunes charpentiers qui ont œuvré en 2010 sous la houlette de Jean Clément à partir des gabarits maintenant conservés au musée, et exceptionnellement utilisés à cette occasion.

Les savoir-faire anciens ont ainsi été mis en œuvre au Chantier du Cap-Fagnet, et acquis par une nouvelle génération de charpentiers : Sandrine, Jean-Jacques et Florian. Le suivi de la réalisation du bateau en bois, que nous considérons maintenant comme le « doris-étalon », a été une riche expérience : sans cesse, les charpentiers ont dû trouver des réponses techniques. Citons par exemple la difficulté à trouver les essences de bois autrefois utilisées, dans les bonnes longueurs, etc. De plus, les outils ont changé, ainsi que la nature de la quincaillerie. Sans cesse, les charpentiers ont dû réfléchir, échanger, s'adapter. Il en ressort que tout au long du siècle qu'a perduré cette industrie à Fécamp, il en a sans doute été de même. Cette aventure a ainsi nuancé l'idée d'une tradition de construction autrefois figée et immuable.

Suivre les modes de transmission des savoir-faire a parfois été une expérience étonnante. Le sens de la transmission a su prendre le chemin inverse. C'est ainsi par exemple que Jean Clément a notamment découvert l'usage de la scie japonaise depuis longtemps adoptée par l'équipe du chantier !

Florence Calame-Levert

Partager la page