3.XXe siècle

Les artistes femmes et la modernité 1900 - 1945

Si elle est une période de rupture, de manifestes et de révolutions artistiques, la première moitié du XXe siècle est, pour la reconnaissance des femmes artistes, davantage le temps d’une lente évolution que celle d'un bouleversement. Cela, à l'écho de la société française : malgré l’importance prise par les femmes à l’issue de la première guerre mondiale, le droit de vote ne leur sera accordé qu’en 1944.

Pourtant, les femmes s’imposent dans le champ d'une création élargie, dès le début du siècle, au théâtre - Sarah Bernhardt, en danse - Loïe Fuller et Isadora Duncan - ou dans la mode -Coco Chanel. Ces personnalités symbolisent l’émergence publique des femmes dans des territoires longtemps interdits. Après la grande guerre, comme le soulignent Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, dans Femmes artistes et artistes femmes, Paris de 1880 à nos jours, « l’émancipation des femmes sera marquée d’une grande ambivalence : visible, manifeste même parfois dans l’image ou dans le fantasme, dans le commerce qu’elles entretiennent entre elles, leur autonomie sera toutefois ravalée dans les textes et les lois faites par des hommes ». Dans ces années de combat pour la reconnaissance du droit des femmes, les jeunes artistes bousculent les tabous par leur mode vie et leur expression. Après la première guerre, une nouvelle époque allait naître où les femmes ne reviendraient plus en arrière. La guerre les avait affranchies.

Dans le domaine des beaux-arts, cette émancipation passe par l’égal accès à la formation ; et la possibilité de montrer leur travail, pour obtenir enfin une reconnaissance.

Vers l’émancipation au tournant du siècle

La reconnaissance artistique a pour préambule, l'accès à la formation. Ce virage commence à la fin du XIXe siècle, avec l’ouverture d’ateliers pour femmes à l’académie Julian (1873). C’est là que vont se former Louise Breslau, Amélie Beaury-Saurel et Marie Bashkirtseff. Toutefois la non mixité reste la règle et le tarif, souvent élevé, est doublé pour les femmes. En 1897, l’école des beaux-arts de Paris leur ouvre ses portes, mais l'étude du nu ne leur est permise qu'à la fin du siècle, et encore, dans le cadre de classes exclusivement composée d'étudiantes. Face à cet ostracisme, se créent plusieurs écoles privées plus libérales, permettant aux femmes d'étudier, mais aussi d'enseigner. Citons l’académie Colarossi, dont Camille Claudel et Paula Modersohn-Becker ont été les élèves, la Palette, ouverte en 1900, qui axe son enseignement sur la peinture indépendante, et attirera les russes Marie Vassilieff ou Sonia Delaunay-Terk. L'Académie de la Grande Chaumière est fondée en 1904 et l’académie Ranson ouvre en 1908. Progressivement, les femmes accèdent aux concours et bourses. Le prix de Rome leur est ouvert à partir de 1903.

Montrer son travail dans un cadre public est un deuxième enjeu majeur. A côté du Salon officiel, la fin de l’académisme et la création du Salon des indépendants et le Salon d’automne vont leur permettre de partager plus largement les mêmes cimaises que les hommes.

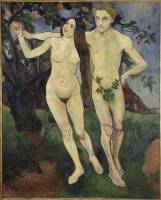

La figure de Suzanne Valadon illustre la position de la femme artiste à la charnière entre les deux siècles. D’un milieu modeste, elle est d’abord modèle. Autodidacte, elle s’exprime par le dessin avant de s’attacher à la peinture vers 1890-1891 ; des natures mortes, des bouquets et des paysages. Elle est la première femme admise à exposer au Salon de la Société nationale des beaux-arts, en 1894. Elle y montre cinq dessins. Prenant son entourage pour modèle, elle peint les corps dans positions du quotidien et à la toilette. Elle est une des premières à oser le nu masculin. Dans son œuvre Adam et Eve (1909), elle représente son couple nu dans le jardin d’Éden. Cette toile est une déclaration de modernité, voire de révolution dans les mœurs. Reconnue de son vivant, elle est nommée en 1920 comme sociétaire du Salon d’automne.

Les femmes et les avant-gardes

Acquise tout au long du XIXe siècle, établie autour du groupe impressionniste, et confortée ensuite avec des pionnières comme S. Valadon, l’indépendance des artistes face à l’académie se renforce encore. Mais, quelle est la place des femmes au sein des mouvements d’avant-garde ?

Malgré les récentes publications et les expositions qui se multiplient depuis une dizaine d’année, la place des artistes femmes dans les avant-gardes historiques du XXe siècle est mal discernée. Et l'approche de l'histoire de l'art permet difficilement d'appréhender les jalons de leur émergence réelle. Côtoyant les groupes – le cubisme, Dada, l'abstraction, le surréalisme –, les artistes femmes de la première moitié du XXe siècle sont bien souvent isolées et singulières.

Au Salon d’Automne de 1905, la salle VII, marque le début de l’aventure moderne, autour d'Henri Matisse (1869-1954), Henri Manguin (1874-1949), André Derain (1880-1954), Albert Marquet (1875-1947) ou Maurice de Vlaminck (1876-1958), qui présentent une peinture éclatante que la critique assimila à des fauves. Cet accrochage ne présente aucune œuvre réalisée par une femme. Leurs œuvres sont dispersées dans les salles alentours, "noyées" dans un accrochage du sol au plafond. Pourtant, elles seront quelques-unes à suivre une voie comparable.

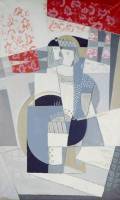

Plus tard, le cubisme, mouvement fédérateur des avant-gardistes, leur laissera une visibilité réduite à l’exception de quelques noms comme celui de María Blanchard et d’Alice Halicka (1894-1954). Ironie du sort, le tableau emblématique du groupe des cubistes, réuni autour d’Apollinaire, est peint par Marie Laurencin (1883-1956).

La carrière de Sophie Taeuber est caractéristique de ces artistes de l’avant-garde : membre actif du groupe de Dada à Zurich, pionnière de l’art abstrait en Suisse dès 1915, avant de participer aux groupes Cercle et Carré (1929-1930), Art concret (1930-1931) et Abstraction-Création (1931-1936), elle demeure pourtant moins connue que son mari Jean Arp (1886-1966) et son nom reste encore souvent associé aux arts appliqués.

L’École de Paris et les femmes artistes

Les femmes sont de tous les grands courants, à Montmartre tout d’abord, puis à Montparnasse, dans ces quartiers où se retrouvent les forces vives du renouveau de l’art et de la littérature. Elles participent à cette "École de Paris" chroniquée par André Warnod.

Pour nombre d'artistes, nées en France ou arrivant dans l'entre-deux guerres depuis le nord de l'Europe ou de l’Est (Mela Muter (1876-1967), Alice Halicka, Sonia Delaunay (1885-1979), Rogi André (1900-1970), Chana Orloff (1888-1968)...), ou encore d'Amérique, l'entrée dans l'histoire de l'art commence à Paris, parfois grâce à des solidarités féminines, mais aussi grâce à des figures de marchandes. Dans sa modeste galerie de la rue Victor Massé, au pied de Montmartre, Berthe Weill est la première marchande d’art à oser défendre le travail des femmes artistes aux côtés de d'Amedeo Modigliani (1884-1920), Jules Pascin (1885-1930), Raoul Dufy (1877-1953), Moïse Kisling (1891-1953), Louis Marcoussis (1878-1941). Elle a grandement contribué à la reconnaissance de Suzanne Valadon, Jeanne Rossoy, Emilie Charmy (1878-1974), Marie Laurencin et Jacqueline Marval.

L’Occupation sonne le glas du cosmopolitisme parisien, mais des galeristes résistantes poursuivent leur engagement comme Jeanne Bucher qui fait figure d’exception en continuant d’exposer discrètement des artistes novateurs considérés comme « dégénérés » par les nazis.

Dans le cadre de cette exposition virtuelle, basée sur des œuvres figurant dans le domaine public, le choix a été fait de s’arrêter aux artistes disparues avant 1948. Mais cette histoire se poursuit et s'amplifie. Elle peut être suivie sur des sites dédiées aux collections publiques françaises du XXe et XXIe siècle – vidéomuseum – ou sur la plateforme Aware.

Pascale Samuel

Bibliographie

Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, Femmes artistes/Artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours, Paris, Hazan, 2007

Partager la page