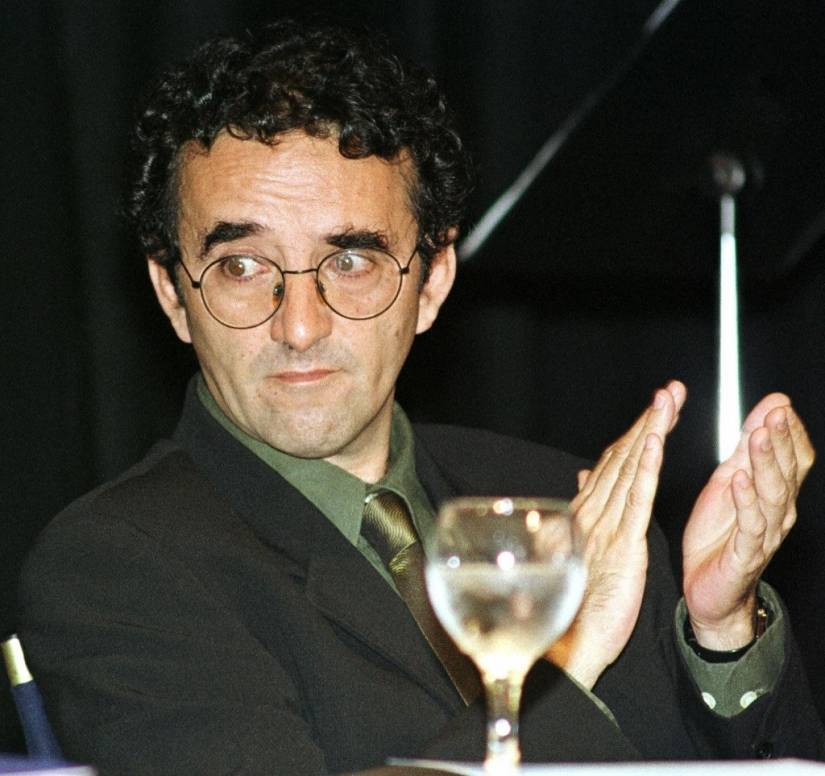

« Une course de fond, avec pour compétiteurs, le texte, l’ombre de l’auteur, le temps et moi » : c’est ainsi que Robert Amutio évoque son expérience de traducteur. De cette expérience, qui le conduit à épouser pendant de longs mois « la voix, le rythme, l’élan » d’un auteur, il reconnaît ne jamais sortir « indemne ». Surtout si l’auteur en question s’appelle Roberto Bolaño, diamant brut de la littérature sud-américaine, découvert « par hasard », alors que celui-ci n’était pas encore « l’écrivain encensé qu’il est devenu après sa mort ».

On connaît la suite. Depuis Nocturne du Chili (éditions Bourgois), qu’il traduit en 2002, Robert Amutio n’aura de cesse de rendre accessibles aux lecteurs francophones les écrits labyrinthiques de l’écrivain chilien, auteur – entre autres chefs-d’œuvre – de Détectives sauvages et 2666. Arrivé au terme de cette aventure titanesque – les éditions de l’Olivier viennent de publier en 2022 le sixième et dernier volume des Œuvres complètes de l’écrivain, comprenant de nombreux inédits – Robert Amutio, qui a reçu cette année le Grand prix pour l’œuvre de traduction décerné par le ministère de la Culture et la SGDL, n’en a pas fini pour autant avec son moteur : la « rencontre » avec l’univers d'un auteur du domaine hispanophone. « Je ne lis pas en cherchant à traduire, dit-il, j’attends la rencontre ». Entretien.

Quel est votre parcours ?

Je suis né en Algérie de parents espagnols. À l’école, on parlait le français, à l’extérieur, plusieurs langues entremêlées et, à la maison, le castillan et le valencien. Quand nous sommes arrivés en France, tout cela s’est perdu, ou du moins appauvri : en moins de deux ans, en France, je n’ai plus parlé que le français, même avec mes parents. J’ai beaucoup lu à ce moment-là – de la science-fiction surtout, aux éditions Fleuve noir, avec les couvertures de Brantonne. C’est vers quinze ans que j’ai commencé à lire de la « littérature », un mot que je n’employais pas d’ailleurs, en particulier Rimbaud, Lautréamont, Kafka, Bataille, Artaud et Le Clézio. Pendant un temps, j’ai eu l’ambition de tout lire, et ensuite, plus raisonnablement, tout ce qui, du moins, comptait à mes yeux. Au cours de ces années, j’avais l’impression de m’être introduit dans une caverne d’Ali Baba pleine de merveilles. On pouvait rêver de passer une vie entière à lire.

Comment êtes-vous venu à la traduction ?

Après mes études, j’ai travaillé comme professeur de « français langue étrangère » en Éthiopie, en Algérie et au Maroc ; puis je suis arrivé au Mexique. Je me suis alors mis à reparler espagnol avec une joie inattendue, en ce sens que la langue m’apparaissait à la fois comme n’étant ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. De retour en France, j’ai essayé de maintenir vive cette expérience, de la renouveler. J’ai de nouveau parlé en espagnol avec mes parents et j’ai traduit mes premiers livres : un peu de Gomez de la Serna, Fables à l’usage des brebis galeuses d’Augusto Monterroso, Étoile distante et Nocturne du Chili de Roberto Bolaño, Le dégoût d’Horacio Castellanos Moya, L’une et l’autre de Daniel Sada.

Vous êtes le traducteur de Roberto Bolaño en français. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à traduire le grand auteur chilien ?

À l’époque où je cherche à traduire Roberto Bolaño, il est vivant et n’est pas l’auteur encensé qu’il est devenu après sa mort. C’est avant tout un écrivain dont les œuvres me plaisent et que j’aimerais traduire. Je fais alors l’erreur de croire que les éditeurs vont se précipiter sur ses œuvres. En vérité, il faudra attendre deux ou trois ans : Christian Bourgois accepte de faire traduire Roberto Bolaño et accepte par la même occasion que j’en sois le traducteur. C’est donc un peu par hasard et par chance que je suis devenu le traducteur de Bolaño.

Une errance qui vous entraîne vous ne savez où, ni avec qui, une conversation prodigieuse et terrible dont vous ne voudriez pas qu’elle prenne fin

Quel défi présente la traduction d’une telle œuvre qui comprend aussi bien des romans, des nouvelles que de la poésie ?

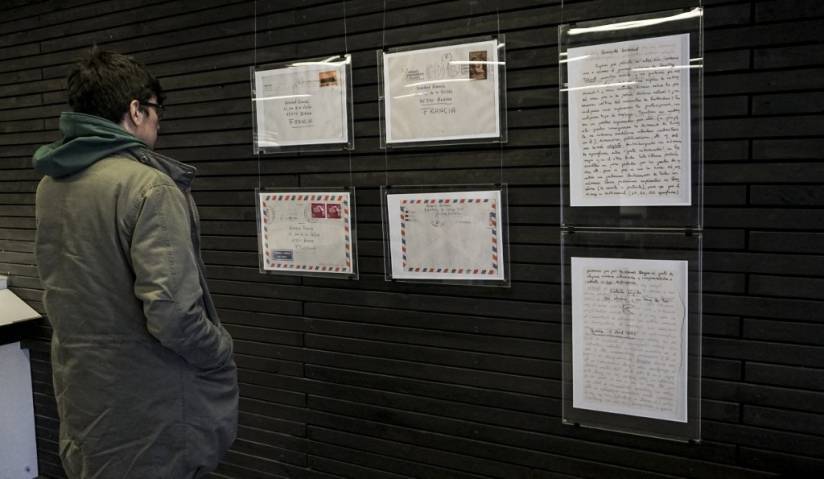

Roberto Bolaño a écrit de la poésie, des romans, des nouvelles, des textes pour les journaux ou les magazines. Une des caractéristiques de l’écriture de Bolaño, c’est la « prolifération », son caractère « fractal » de sorte que nombre de ses textes pourrait se retrouver dans plusieurs genres. Il est donc inutile de chercher dans quelle case unique mettre telle ou telle œuvre. Je ne parlerai donc pas de défi, le mot est trop fort. Chaque texte engendre une série de recherches, qui se ramifient souvent de manière insensée et font partie pour moi du plaisir de lire et de traduire, dont les résultats sont souvent invisibles, ou à peine perceptibles, dans le texte traduit. Il faut aussi tenir compte des dates d’écriture et parfois de réécriture puisque l’œuvre de Bolaño a été publiée dans le désordre. On saisit ainsi les « coutures » des textes, les moments où un texte a été repris plus tard, parfois plusieurs années après, et parfois intégré à un autre texte. « L’enquête » porte, par exemple et en vrac, sur les pastiches, les parodies, l’apparition de personnages « réels », les citations, auto-citations, citations modifiées ou apocryphes, allusions littéraires et historiques, pseudo et autobiographiques, registres de langues, jeux de mots, variantes de l’espagnol, argots divers dont l’un au moins inventé…

Pouvez-vous parler de cette « course de fond » qu’a sans doute été la traduction de 2666, sa grande œuvre posthume ? Quel plaisir particulier tirez-vous de cette expérience ?

Oui, une course de fond, avec pour compétiteurs, le texte, l’ombre de l’auteur, le temps et moi. Le temps l’emporte toujours. Je ne sais même plus combien d’années j’ai mis à traduire 2666, l’œuvre inachevée de Roberto Bolaño. Et oui, il y a eu du plaisir tous les jours à entrer dans 2666, comme dans une errance qui vous entraîne vous ne savez où, ni avec qui, une conversation prodigieuse et terrible dont vous ne voudriez pas qu’elle prenne fin. Une fois, malgré tout, que tout s’arrête, vous vivez encore dans la voix, le rythme, l’élan, pendant des semaines, jusqu’à ce que ça s’essouffle. Vous avez tenu parole, en tout cas.

Vous êtes traducteur de l’espagnol mais aussi du catalan vers le français. Comment vivez-vous cette double expérience de traduction ?

Je n’ai pas beaucoup traduit du catalan, et quand cela s’est produit, c’était toujours avec mon frère, Denis, sans qui sans doute je ne me serais pas lancé. Les nouvelles de Pere Calders se déroulent au Mexique, c’est ce qui a déterminé pour moi l’envie de traduire, mais peut-être aussi, de manière plus cachée, était-ce une envie de me plonger dans cette langue. À la maison, ma mère et ma grand-mère se parlaient en valencien : je ne me suis jamais décidé à le parler, je le comprends assez bien, le lis, en espérant tomber un jour sur un texte qu’il me plairait de traduire. Je ne lis pas en cherchant à traduire, j’attends la « rencontre ».

Sur quel projet de traduction travaillez-vous en ce moment ?

Je suis en train de relire la traduction d’un roman de Gustavo Faveron, un auteur péruvien. On pourrait dire, et l’on dira certainement, que c’est un roman dans le sillage du Roberto Bolaño des Détectives sauvages et de 2666, mais ce serait très réducteur. Nous verrons bien. J’aimerais qu’il soit lu sans trop de préventions.

Quel sens revêt pour vous le Grand Prix de la traduction qui vous a été décerné ?

Avant tout, je dois dire que cela a été une surprise. Je n’ai jamais pensé aux prix. Alors ce Grand Prix, je l’ai accepté pour mon travail, pour tous ceux qui l’ont fait avec moi, et d’une façon générale pour tous les traducteurs. J’ai aimé faire ce travail du mieux que j’ai pu. Quelques-uns, des lecteurs, des pairs, l’ont publiquement estimé : je les remercie pour cette reconnaissance.

Un ardent défenseur du domaine hispanophone

C'est à Robert Amutio que l'on doit de pouvoir lire aujourd'hui en français les œuvres du Salvadorien Horacio Castellanos Moya, des Mexicains Daniel Sada et Juan Manuel Servín, du Colombien Antonio Ungar ou encore de l'exilé espagnol au Mexique Pere Calders (catalan), publiées aux Éditions Les Allusifs ; mais également de l’Espagnole Milena Busquets, de l’Argentin Ricardo Piglia, du Bolivien Edmundo Paz Soldán, des Vénézuéliens Rodrigo Blanco Calderón et Alberto Barrera Tyszka, disponibles aux Éditions Gallimard ; du Colombien Antonio Ungar et de l’Uruguayen Mario Levrero (Éditions Notabilia) ; du Guatémaltèque Augusto Monterroso (Éditions André Dimanche) ; du Péruvien Ricardo Sumalavia (Éditions Cataplum) ; des Argentins Jorge Barón Biza (Éditions Attila) et Daniel Guebel (Éditions L'arbre vengeur) ; enfin, du Chilien Benjamin Labatut (Éditions du Seuil).

Partager la page