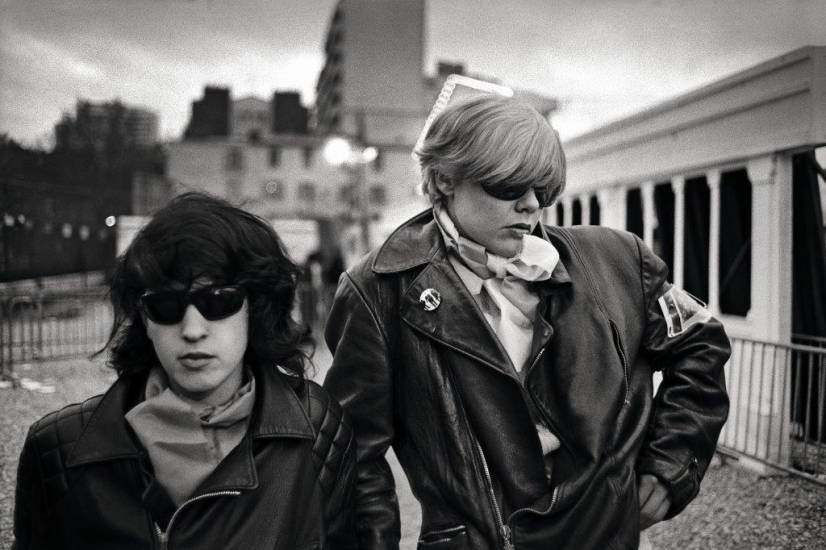

Entre attitude marginale et intégration sociale

Cette œuvre est habilement composée autour de deux personnages qui répondent à tous les codes de la jeunesse revendicative et marginale des années 70 : cheveux longs, grosses lunettes noires, perfectos en cuir, attitudes provocatrices… On ne voit pas leurs regards et ils font la moue, affichant une attitude à mi-chemin entre la défiance et le dandysme. Ils ont repris à leur compte les attributs des « blousons noirs » des années 60 et jouent, comme des milliers d’autres jeunes adultes de leur temps, la partition d’une culture américanisée tout en cherchant, dans cette expérience des limites, à transgresser l’ordre social. Le mélange entre marge et mode qu’ils incarnent est inscrit dans l’imaginaire social.

Cheveux longs, grosses lunettes noires, perfectos en cuir, attitudes provocatrices… tous les codes de la jeunesse marginale des années 70 sont présents

Photojournaliste de guerre, Yan Morvan s’est aussi passionné pour les communautés, ces sociétés en réduction qui donnent à voir des relations interpersonnelles et des rituels inédits. Il a ainsi côtoyé pendant des mois des populations marginales pour mieux dépasser, par la photographie, les stéréotypes – ou éventuellement les révéler. On sent qu’il trouve, dans une image comme celle-ci, un savant équilibre entre la volonté de ces jeunes adultes de se démarquer des conventions de leur époque, et leur façon de prendre la pose, de jouer avec quelque chose que la société identifie parfaitement comme étant les attributs de la jeunesse. Cette œuvre ne dénonce pas, elle montre comment, de manière tout à fait paradoxale, l’allure et l’attitude participent, pour toute une génération, à une forme d’intégration sociale.

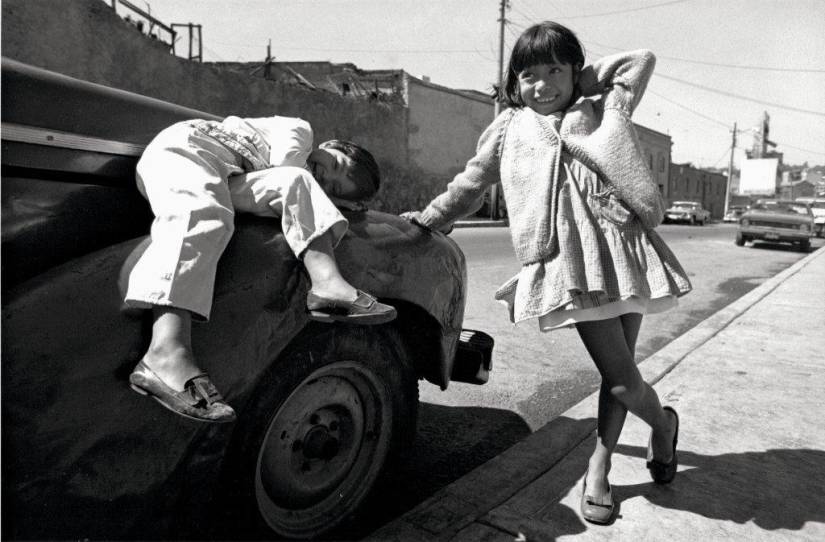

Une subtile alliance de l’instantané et de la composition

On a ici une photographie qui est étonnamment dynamique et composée à la fois. Le point de vue du photographe est situé assez bas, dans une rue qui présente au premier plan le devant d’une automobile. Deux enfants, en pleine lumière, semblent jouer devant l’objectif de l’appareil. Le garçon, tout de blanc vêtu, est couché, souriant, sur le capot de l’automobile. La petite fille, debout, nous fait face, les jambes croisées, dans une posture qui n’est pas sans évoquer celle d’une petite danseuse. Tous deux remplissent presque totalement la verticalité de l’image et lui donnent une vitalité, une énergie remarquable. Ce dynamisme contraste avec le caractère équilibré de la composition, qui tient au fait que les enfants posent pour le photographe. Il y a donc dans ce cliché une subtile alliance de l’instantané et de la composition.

Bernard Plossu a choisi de faire de sa vie un voyage en représentant le monde à la première personne

Bernard Plossu est probablement le photographe globe-trotter le plus connu en France. Il a passé de longues années au Mexique et ce grand séjour initiatique lui a permis de découvrir une population, une lumière, une manière d’appréhender le réel. La photographie française ne se limite pas à une photographie de la France, elle peut être aussi une photographie des voyageurs. Et ces voyageurs ne sont pas nécessairement de grands reporters qui partent chercher un sujet au bout du monde. Bernard Plossu a, pour sa part, choisi de faire de sa vie un voyage en représentant le monde à la première personne. Ses images, d’une douceur invasive, rythment la chronique de son existence. Il incarne à merveille le tiraillement de la photographie française entre récit de soi et regard universaliste. Malgré ses nombreux déplacements, il a d’ailleurs toujours été identifié comme un photographe français. Son travail démontre que l’on promène avec soi son identité culturelle, quelle que soit la partie du monde où l’on habite.

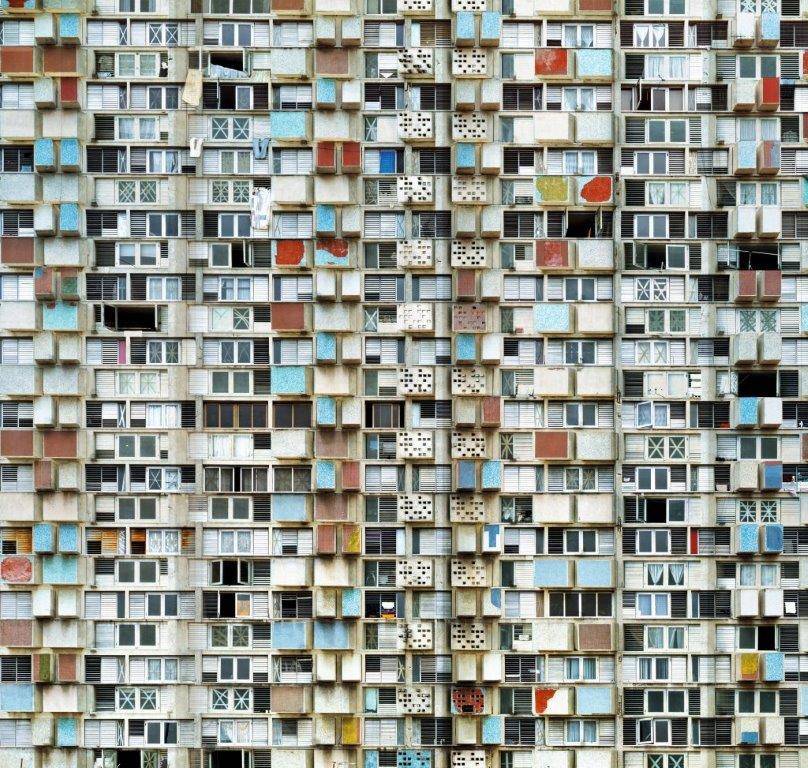

Description, esthétique, allégorie

Avec son cadre qui coupe délibérément l’immense façade d’un grand ensemble de la Havane, cette photographie constitue une forme de « all-over » : elle donne l’impression que l’œuvre se prolonge au-delà de ses bords. L’image se propose à nous sous forme d’immense quadrillage, très géométrique par sa composition architecturale et extrêmement dynamique par la multiplicité des couleurs qui animent les balcons. Elle évoque à ce titre la période Boogie-Woogie de Mondrian. Grand voyageur, Stéphane Couturier a su faire du motif de l’architecture moderne, qu’il a immortalisé aux quatre coins du monde, une clef d’entrée dans l’histoire contemporain.

Grand voyageur, Stéphane Couturier a su faire du motif de l’architecture moderne une clef d’entrée dans l’histoire contemporain

On a pour habitude de définir la photographie contemporaine comme une photographie ayant intégré les critères esthétiques de l’art contemporain. Elle livrerait ainsi moins un sujet ou un souvenir qu’une véritable interrogation du medium lui-même, de sa capacité à être un langage et une écriture artistiques. On retrouve ce questionnement dans la pratique de Stéphane Couturier, qui confronte à sa manière la photographie aux formes classiques de l’art : ses œuvres renvoient tour à tour aux tableaux grands formats, aux récits littéraires, aux dialogues de cinéma ou encore aux décors de théâtre. Cette photographie contemporaine dépasse la fonction purement descriptive de la photographie pour mieux tendre vers l’allégorie, tout en conservant un caractère documentaire. L’image que nous avons sous les yeux nous donne ainsi une information sur une situation architecturale et sociale, tout en nous livrant une proposition formelle radicale. La photographie contemporaine, en tout cas pour ce que la France en a proposé, a souvent été ce fragile travail d’équilibre entre fonction documentaire et efficacité plastique.

50 ans de photographie française, de 1970 à nos jours

On ne compte plus les ouvrages qui ont documenté les grands noms de la photographie jusqu'en 1970. Ils ont popularisé le travail de Nadar, Cartier-Bresson, Lartigue, Brassaï, Man Ray, Niepce, Boubat, Doisneau ou encore Bourdin. Il manquait cependant une synthèse rigoureuse, dressant les perspectives de la photographie contemporaine. C'est chose faite avec le passionnant livre de l'historien et critique Michel Poivert, 50 ans de photographie française, de 1970 à nos jours (éditions Textuel, avec le soutien du ministère de la Culture).

Ce dernier propose des approches thématiques - telles que le renouvellement du reportage, la passion pour le paysage ou encore le témoignage social - qui permettent d'apprécier la nature et l'ampleur de la photographie française. Au-delà des photographes humanistes qui l’ont caractérisée jusqu’aux Trente Glorieuses, sont révélées ici près de trois générations constituant une scène française bien plus qu’une « école ». Du journal au musée, du récit de soi à l’ambition documentaire, du témoignage militant à l’expérimentation plastique, la photographie a fait sa révolution culturelle pour ne plus être qu’un métier ou une passion, mais bien un langage expressif.

Une exposition au Palais-Royal

Le jardin du Palais Royal accueille à partir du 5 mars une exposition en plein air et accès libre présentant une quarantaine des œuvres sélectionnées par l’historien d’art Michel Poivert pour réaliser son ouvrage "50 ans de photographie française".

Partager la page