1.0316 - Racati

Saint-Lazare, sud du 3e arrondissement

références documentaires : Patrimoine XXe, architecture domestique

n° répertoire édition X : 0316, p 7. 2005

Conception & rédaction T. Durousseau arch., 2007

désignation : Le Racati - Saint-Charles

rue Rolmer, quartier Saint-Lazare 13003

Lambert 3 : latitude 3.03949 ; longitude 43.3056

Accès : métro n° 1 et 2 : Gare Saint-Charles, bus 49a et 49b : Canebière - boulevard de Strasbourg

propriétaire : Habitat Marseille Provence, 25 avenue de Frais Vallon, 13388 Marseille Cedex 13, 04 91 10 80 00

programme : Groupe d'habitations de 270 logements HLM.

Maître d'ouvrage : Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Marseille.

Ensemble de 6 immeubles, boutiques sur la rue Rolmer.

dates, auteurs : Permis de Construire : 1948. Livraison : 1958.

Ito Marcuccini, architecte, ingénieur.

F. Guis, sculpteur.

Entreprise, M. Clave, gros œuvre.

site : Est de la Gare, au sud de la butte de la Cité Gaston Berger. Altitude entre 37,00 et 35,00 m. Secteur d'habitation E sur le Plan d'Urbanisme Directeur de 1949.

plan de masse : Articulé avec les immeubles Sogima de la rue Rolmer. Pignons en épis par rapport à l'entrée de ville, liaison par longue galerie.

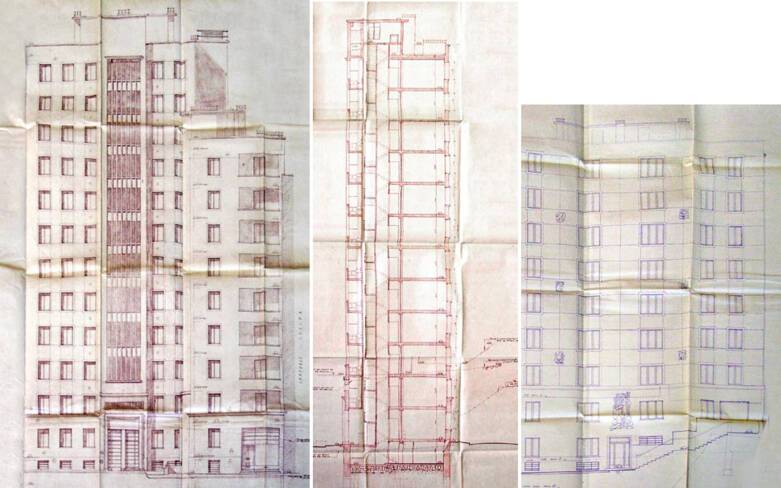

Épannelage: R+ 7, R+11.

bâti : Immeubles construits en moellons, parements de pierres du pont du Gard en rez-de-chaussée, joints gravés dans les étages, toitures terrasses avec pergolas béton. Bon état général.

sources : AD : 2071 W 2 (8.832, 8.834), 12 O 109, 2183. AM : 631152

Base de données RCF

Contexte :

L'entrée de la ville centrale par le nord a été une des préoccupations constantes des plans d'urbanisme de Marseille de J. Grébert à E. Beaudouin. en passant par A. Leconte. Ce dernier, à Marseille entre 1946 et 1952, va proposer un plan de détails incluant l'opération du Racati jusqu'à Saint-Charles où il réalisera un intéressant tri postal (en cours de démolition aujourd'hui). En 1949, la ville se dote du Plan d'Urbanisme Directeur remplacé en 1974 par le Plan d'occupation des sols.

Cette même année 1949, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme lance son premier concours auprès des architectes et des entreprises pour trouver des solutions permettant d'abaisser le coût par l'emploi de méthodes industrialisées et de réduire les délais de construction de groupes de 200 logements. Les résultats publiés en 1949 dans l'Architecture Française porteront leur influence sur l'esthétique des Habitations à bon marché HBM vers des formes plus neuves de logements. La création des Habitations à loyer modéré HLM en 1950 basera ses prestations sur les résultats de ce concours.

Description :

Le dernier déterminant de l'opération du Racati reste l'arrivée de la voie nord, conçue initialement comme une large avenue doublée de contre-allées. C'est une autoroute de deux fois deux voies qui butte sur un feu rouge porte d'Aix à la fin des années soixante. Entre cet alignement et la rue Rolmer, le plan de masse s'organise en peigne, articulant un passage avec les immeubles HBM de la Rue du Racati qu'il inscrit dans une suite d'îlots ouverts.

En rive de l'autoroute, on trouve une suite de quatre immeubles de hauteur égale (R+8) distribués en équerre par rapport à la voie. Une longue galerie couverte relie les pignons au niveau du soubassement et forme un alignement, terminé par un petit immeuble de liaison de deux niveaux au-dessus des pilotis. Cet élément transforme les immeubles les plus au nord en avant-corps ouvert vers la rue Rolmer. Ce plan en épi sera poursuivi par le Turenne (175 logements, 1958, P. Jaume architecte) qui formera in fine un linéaire d'importance.

À l'est de la rue Rolmer, la voie entamée par les immeubles HBM s'évase en une esplanade bordée par un long bâtiment de 12 niveaux (standard du concours de 1949), formant une véritable barrière avec les programmes de la colline Saint-Charles (Université, résidence étudiante).

Les immeubles de facture identique seront réalisés en trois tranches livrées entre 1950 et 1954. Les plans successifs montrent que le projet d'ensemble a été remanié plusieurs fois tant dans son plan d'ensemble, qui au départ occupait les terrains dédiés à l'autoroute, que dans la technique de construction, d'abord en maçonnerie traditionnelle puis en structure béton.

L'écriture architecturale reste marquée par une superposition de registres. Soubassement de pierre du pont du Gard comprenant les soupiraux des caves et un à deux niveaux selon la pente du terrain de pied d'immeuble.

Le soubassement est couronné par une corniche triangulaire en pierre froide ; au-delà, le plein corps de façade est couvert d'un enduit clair gravé de faux joints évoquant un panneautage modulaire. Les cadres de baies qui ont été grugés lors des dernières réhabilitations étaient constitués alors d'un demi-rond périmétrique qui donnait une solide modénature aux percements de la façade.

Pas de balcon pour ces logements qui possèdent néanmoins des loggias séchoirs situées en façade sur la travée de l'escalier derrière des vantelles de béton formant une résille verticale continue sur la paroi. Ainsi, la monumentalité des immeubles résultant de la répétition des fenêtres d'où se détache le motif de lignes verticales masque en réalité un espace d'usage : séchoir jouxtant la cuisine avec vidoir à ordure et bac à laver.

Le motif se conclut par un couronnement massif, contenant machineries et ventilations diverses, émergeant de la terrasse couverte de pergolas en béton.

Au sommet de chacun des motifs verticaux, surmonté d'un fronton, une clé figurée colossale est ornée d'une allégorie en béton moulé signé par F. Guis. La présence de sculptures est courante à cette époque, en témoigne les projets de reconstruction du Vieux-Port.

Auteur :

Ito Marcuccini, ingénieur et architecte,

né en 1897 et diplômé en 1939, sa première inscription à l'Ordre date de 1946, il est toujours inscrit en 1986. Cet architecte ingénieur résistant et militant travaille après guerre avec des coopératives.

Martigues, les Ferrières, hôpital, 1951,

Port-de-Bouc, bureaux, 1955,

Marseille, Crimée, habitation, 1956,

Port-de-Bouc, Tassy, habitation, 1957,

Marseille, Turenne, habitation, 1959,

Marseille, Felix Piat, habitation, 1959,

Marseille, boulevard National, habitation, 1960,

Marseille, Montechristo, habitation, 1961,

Marseille, rue Sainte-Cécile, habitation, 1961,

Marseille, boulevard Pelletan, habitation, 1963,

Marseille, rue Garoutte, habitation, 1963,

Marseille, le Gyptis, habitation, habitation, 1964,

Marseille, rue du Sud, habitation, 1964,

Marseille, rue L. Grobet, habitation, 1964,

Marseille, Plein Soleil, habitation, 1969,

Marseille, C. Flammarion, habitation, 1972,

Marseille, Vue sur la Ville, habitation, 1974.

Fichiers associés :

- Carte du 3e arrondissement de Marseille

- Notice monographique documentée

© Thierry Durousseau, 2004-2005

Partager la page