Ils ne sont heureusement pas tout seuls, pour faire face à cette mission aussi rigoureuse que passionnante, et pourtant celle-ci a de quoi intimider : responsable unique de sécurité (RUS) d’une cathédrale. Il s’agit des architectes des Bâtiments de France (ABF) conservateurs des 87 cathédrales appartenant à l’État, classées au titre des monuments historiques et, pour neuf d’entre elles, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

À l’occasion du lancement du deuxième volet du plan « sécurité cathédrales », Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a clairement énoncé l’engagement collectif que ces conservateurs représentent aujourd’hui, et qui les place en première ligne : « L’enjeu de notre génération est de capitaliser sur les informations et les expériences acquises à l’aune des événements tragiques de Paris et de Nantes pour développer une politique active de conservation et de sécurisation des cathédrales. »

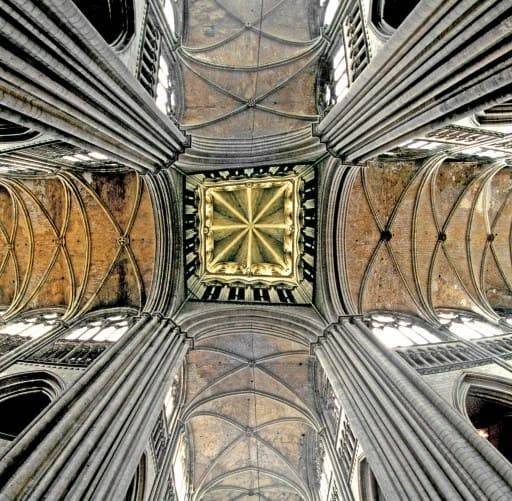

Brigitte Lelièvre et Régis Delubac, conservatrice et conservateur de cathédrales, architectes des Bâtiments de France (ABF) et responsables uniques de sécurité (RUS), ont bien voulu évoquer avec nous la sécurité de leurs cathédrales, respectivement celle de Rouen et celle de Clermont-Ferrand, et comment, notamment, ils doivent assumer une véritable orchestration du partage des responsabilités. Tous deux sont, par la force des choses, grands connaisseurs de la gestion des risques.

Brigitte Lelièvre, Régis Delubac, que vous a apporté, dans le cadre de vos missions, le plan « sécurité cathédrales » ?

Brigitte Lelièvre : Le drame de Notre-Dame de Paris a produit une énorme prise de conscience. Nous avons participé tous deux à la réflexion qui a produit le plan « sécurité cathédrales ». À Rouen, nous étions déjà à un très bon niveau de sécurité, qui est conforme à l’historique de l’édifice. Il a essuyé, entre autres, le bombardement de 1944 et la tempête de 1999… Il y avait ici un système de sécurité incendie (SSI) installé depuis plus de dix ans (il a été remplacé il y a deux ans) et déjà une relation très étroite et régulière avec l’ensemble des acteurs du site.

Mais nous avons pu avancer encore vers une meilleure prévention du risque. En voici un exemple. Nous avons la chance d’avoir l’équipe de l’Association diocésaine (une intendante et deux sacristains) présente sur les lieux tout le temps des horaires d’ouverture. Pendant la nuit, depuis 2019 et grâce à l’appui du préfet et à l’accord des pompiers, désormais les pompiers sont alertés en tout premier par le système de surveillance, afin qu’ils soient immédiatement en mesure d’intervenir. Rouen est pour l’instant la seule cathédrale en France à bénéficier de cette avancée.

Régis Delubac : À Clermont-Ferrand, à la suite d’un avis défavorable de la commission de sécurité au moment où j’ai pris mes fonctions, en 2017, nous venions de passer deux ans à lever patiemment tous les points défavorables pointés par la commission quand l’incendie de Notre-Dame est survenu. Jusque-là on avait travaillé au moins sur deux grands sujets : rédiger et instituer un cahier des charges d’exploitation, d’une part, et, d’autre part, retirer les systèmes électriques étrangers au bâtiment (3 réseaux dont la mise en lumière extérieure de la cathédrale). Dans un premier temps nous avons neutralisé les éclairages situés dans les zones dont les accès n’étaient pas sécurisés et dans les espaces où les entretiens n’étaient pas où mal assurés.

Dans un second temps, nous avons positionné des coupes circuits pour chacun des réseaux et profité d’exercices grandeur nature avec les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) pour couper définitivement l’éclairage extérieur. Ce travail a été mené en parfaite concertation avec la ville-métropole, la Préfecture du Puy-de-Dôme et un engagement important du pole architecture et patrimoine de la DRAC Auvergne. Couper la mise en lumière d’un des édifices emblématiques de la ville et le plonger dans le noir n’est pas chose aisé. Nous avions bien conscience que cela créait des incompréhensions au sein de la population. A ce titre, le drame de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été un catalyseur et a permis de sensibiliser le public aux questions de la sécurité.

Un point de vigilance : il faut savoir qu’à Clermont-Ferrand, il n’y a pas de fleuve et que la fourniture d’eau en cas d’incendie ne serait pas comparable à celle qu'a offert la Seine.

Qu’est-ce qui vous paraît le plus important pour garantir la sécurité d’une cathédrale ?

BL : Veiller à la sécurité et à la sûreté d’une cathédrale, de mon point de vue, c’est s’appuyer sur des protocoles et des obligations réglementaires, mais c’est aussi, surtout, construire un réseau d’acteurs sur lesquels on peut compter.

Pour ma part, depuis ma prise de fonction à Rouen et jusqu’à aujourd’hui, j’ai entretenu, par exemple, un dialogue toujours plus fructueux avec les pompiers des services départementaux d’incendie et de secours. Ils nous ont permis de monter en compétence, dans les deux domaines qui correspondent chez eux à deux services distincts : la prévention et l’intervention. La prévention se joue beaucoup du côté des règles ; l’intervention, du côté des considérations pratiques.

RD : Ensemble, on essaie d’entretenir une véritable culture du risque, qui se réfère à un schéma commun qui a été renouvelé et approfondi, en 2019 et en 2023, par le plan « sécurité cathédrales », et qui commande de s’ajuster aux spécificités variées de la nôtre.

En l’occurrence, mon rôle est de faire en sorte que toutes les personnes concernées se connaissent, et qu’elles nous signalent le moindre problème. J’insiste beaucoup sur ce dernier point, car si l’on est prévenu à temps, on sera en mesure de gérer ce qui est encore un incident, avant que cela devienne un événement grave.

BL : Il est capital qu’il y ait une bonne entente entre tous, afin de se trouver dans une chaîne cohérente d’action le jour venu. Pour nous, c’est du temps à consacrer aux explications, aux rappels, à l’étude en commun des fiches de procédures. Ces dernières sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Comme, avec le temps, les personnels changent, il faut renouveler sans cesse ces partages d’informations et surtout les exercices qui permettent à chacun de bien connaître les lieux et de bien appréhender les situations d’urgence.

RD : Cette culture du risque intègre, d’une part, tous les acteurs de la sécurité (services départementaux d’incendie et de secours, diocèse, mairie, métropole, préfecture, direction régionale des affaires culturelles, dont la conservation régionale des monuments historiques, Centre des monuments nationaux, …), et, d’autre part, elle nous conduit, nous, les architectes des Bâtiments de France responsables uniques de sécurité, à porter une attention permanente au bâtiment. À chaque aléa climatique, à chaque épisode venteux, je fais une visite, même en pleine nuit, car il est capital de comprendre comment se comporte le monument, où s’engouffre le vent, quel effet il a sur les vitraux…

Cette connaissance des faiblesses du bâtiment m’a permis, par exemple, de renseigner les pompiers qui avaient reçu, de la part d’un riverain, une vidéo montrant un pinacle bouger au gré des rafales de vent. J’ai pu leur indiquer deux endroits particuliers que je surveillais depuis quelques temps. Et c’était l’un de ceux-là.

En ce sens, que représentent l’entretien et la restauration de l’édifice pour sa sécurité ?

BL : À l’évidence, une place de choix. Une cathédrale, c’est magnifique, majestueux. Mais plus le patrimoine est sculpté, plus il est fragile et sensible aux agressions climatiques. Être derrière chacune des pierres, c’est une gageure. Or, à chaque inspection, on se trouve devant des éléments qu’on est dans la nécessité de déposer. Cette dépose est nécessaire pour la mise en sécurité de l’espace public, des biens et des personnes. C’est une mesure de prévention capitale. Cette surveillance régulière est indispensable.

Puis, dans un deuxième temps, après diagnostic, des travaux peuvent être décidés s’il s’avère nécessaire d’engager une restauration lourde des parties en mauvais état.

RD : C’est en ce sens que la mise en sécurité d’une cathédrale relève d’une surveillance et d’un entretien constants, réguliers. Et là, le diable, pour ainsi dire, est dans les détails ! Pour ces détails, l’architecte des Bâtiments de France appuie sa mission sur ses équipes (les agents de l’UDAP, notamment un ingénieur du patrimoine et un secrétariat pivot), L’écoute réciproque et bienveillante avec le clergé et les gardiens en charge de la surveillance de l’édifice permet également d’identifier des sujets. Tout cela se passe dans un contexte de confiance tissé avec l’architecte en chef des monuments historiques, avec lequel nous nous partageons certaines actions à entreprendre.

Les différentes activités (illuminations, messes, concerts, visites-conférences) entraînent, d’autre part, des installations à risque…

BL : Les problèmes d’installation électrique, comme l’évoquait à l’instant Régis Delubac, représentent 80% des départs de feu. À Rouen, qui aujourd’hui est aussi peu éclairée la nuit que Clermont-Ferrand (sinon par des spots posés sur le sol à bonne distance, qui mettent en valeur la façade peinte par Monet), nous avons la chance de pouvoir faire une coupure générale électrique tous les soirs. Les installations de mise en valeur nocturne, devenues obsolètes, ont été déposées depuis deux ans. Toute alimentation électrique étrangère au réseau de la cathédrale a été coupée.

RD : La question des cierges a été identifiée comme étant un sujet fin 2017, c’est à cette date que nous avons convaincu le recteur de les faire éteindre chaque jour, dès que la cathédrale est fermée au public. D’où l’importance d’une bonne entente avec les représentants du clergé. A mon arrivée je faisais la chasse à toutes les expositions sauvages, à toutes les prises multiples, aux réserves spontanées de cartons ici ou là…, j’ai conscience d’avoir quelque peu bousculé les habitudes.

BL : Les pompiers ont attiré notre attention, également, sur le danger lié à la réserve des cierges, que nous avons ensuite cloisonnée dans un espace coupe-feu muni de son propre système de sécurité incendie.

Et quant aux œuvres présentes dans l’édifice, nous avons fait valider un nouveau plan de sauvegarde. Auparavant, nous disposions d’un très beau catalogue qui n’était pas adapté à la demande des pompiers : quelles sont les dix œuvres qu’il faut mettre en sûreté, en cas d’urgence ? Nous avons donc rédigé un document de synthèse et pratiqué avec eux déjà deux exercices de manipulations des œuvres. Les pompiers disposent ainsi d’un coffre-fort où ils retrouvent leurs clefs d’accès et le plan qui leur rappelle un cheminement clairement identifié.

Un grand nombre d’opérations de recoupement des combles et d’installations de colonnes sèches sont programmées dans toutes les cathédrales…

BL : En effet, ces crédits ont permis, à Rouen, de lancer les travaux propres à installer le recoupement des combles, et ces travaux s’achèvent actuellement. La grande nef reçoit deux recoupements et les grands combles du chœur en reçoivent un. Les colonnes sèches sont en place et on a complété leur installation par des exutoires pour permettre, en cas d’incendie, l’évacuation des eaux.

RD : À Clermont-Ferrand, les colonnes sèches et le recoupement partiel des combles seront réalisés lors des prochains travaux prévus second moitié de l’année 2023. Toutefois, pour les travaux de toiture de 2019 et à la demande des pompiers, la direction régionale des affaires culturelles a acquis une colonne sèche démontable, et donc réutilisable, installée sur l’échafaudage, et destinée à limiter les risques pendant la durée des chantiers.

Autre question préoccupante pour la sécurité des cathédrales : les risques liés au vandalisme…

RD : Il n’est pas simple de fermer une cathédrale, ni même une partie des bâtiments. À Clermont-Ferrand, la crypte avait fait l’objet d’un arrêté de fermeture en 2016. Je me suis aperçu, en prenant mes fonctions, qu’il n’était pas appliqué. Il m’a fallu faire en sorte que chacun respecte ces décisions. De même, pour la visite de la tour de la Bayette, suite au constat d’un éclairage insuffisant, de la présence de fils électriques à portée de main, la présence d’un paratonnerre, de l’absence de contrôle et de surveillance des accès, l’absence de convention etc., nous avons convenu de laisser la tour de la Bayette fermée (en attendant sa restauration complète).

BL : Pour ma part, je dispose d’un logiciel informatique qui me permet, à distance, de gérer le système des clefs et des serrures de la cathédrale (un système d’usage courant dans les banques). Grâce à ce logiciel, j’autorise ou non certaines personnes à ouvrir ou pas certaines portes, et je peux savoir qui les a empruntées et à quelle heure. Ainsi, la personne qui anime le stand de vente de livres à l’accueil n’est pas fondée à monter dans les combles et n’a pas l’accès aux escaliers.

RD : Pour autant, aucune cathédrale n’est aujourd’hui à l’abri des intrusions de jeunes gens qui, sous couvert d’exploration à valoriser sur les réseaux sociaux (urbex ou « exploration urbaine » c’est-à-dire visites clandestines), cherchent le « buzz » et les gains financiers qui peuvent en découler. Ils escaladent les murs, les arcs-boutants et les flèches des cathédrales. Ils ne prennent pas conscience qu’ils y risquent leur vie et celle des autres, et que par ailleurs ils dégradent le monument.

La pose de caméras thermiques sera ici une solution. Elles ne permettent pas seulement de détecter les hausses de température avant l’apparition des fumées d’un incendie, mais aussi de détecter les intrusions.

BL : Les cathédrales appartiennent à l’État et des fonds publics y sont investis en permanence. L’objectif est de les mettre en sécurité, de les choyer et de les transmettre à la postérité dans le meilleur état possible.

Sécurité et sûreté d’une cathédrale : tous les agents concernés

Les cathédrales sont aussi somptueuses que fragiles. À ce titre, l’élément nouveau aura été, sans conteste, une prise de conscience généralisée qui permet au ministère de la Culture, avec le plan « sécurité cathédrales » dont le deuxième volet vient d’être présenté par la ministre, de renforcer, autour de l’architecte des Bâtiments de France responsable unique de sécurité, les coopérations et les bonnes pratiques de tous les acteurs concernés.

Tous apportent leur contribution, directement ou non. Le conservateur lui-même, outre la sécurité proprement dite, gère l’entretien de la cathédrale. Quant aux travaux de restauration du monument, ils reviennent à la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) et à l’architecte en chef qui en assure la maîtrise d’œuvre. Le Centre des monuments nationaux (CMN), pour sa part, veille à la bonne organisation et sécurité des manifestations culturelles et touristiques au sein des cathédrales (les concerts, les expositions…). Quant au clergé « affectataire » c’est-à-dire usager de cet édifice destiné à l’exercice du culte, et aux fidèles, ils sont évidemment d’une grande importance, eux aussi, et parmi eux les sacristains et les intendants des cathédrales, présents au quotidien.

Et ce n’est pas tout : d’autres services et personnes apportent encore leur expertise et compétences, notamment en cas de crise, pour les prévenir ou pour se préparer à y remédier le jour fatal. Au premier chef, le « SDIS » c’est-à-dire les pompiers (services départementaux d’incendie et de secours), mais aussi, au besoin, les services de la préfecture, de l’agglomération, de la mairie.

Enfin, les conservateurs des cathédrales reçoivent les visites régulières des conseillers sécurité-sûreté du ministère et vont bénéficier dès 2023, avec le second volet du plan, du soutien de prestataires formés pour les accompagner dans leur rôle de responsable unique de sécurité.

Partager la page