Une photographie des langues régionales et des langues non territoriales dans le Grand Est

L’enquête a été confiée à TMO, Institut d’études et de sondages indépendant basé à Rennes, à l’issue d’un appel d’offre lancé par la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est.

Elle a été réalisée par téléphone, entre avril et mai 2024, auprès d’un échantillon représentatif de 4 003 habitants de la région Grand Est, âgée de 18 ans et plus, en genres, tranches d’âges, CSP, poids démographique des départements et profil de communes (urbain dense, rural sous influence d’un pôle, rural autonome). La représentativité a été assurée à l’échelle de chaque département.

L’enquête visait à donner une photographie des langues régionales du Grand Est (francique, lorrain, Champenois), à l’exception de l’alsacien qui a fait l’objet d’enquêtes récentes, et des langues non territoriales.

Sommaire du rapport

- Rappel méthodologique p.3

- Le panorama régional p.9

- l'environnement linguistique régional

- la compréhension

- Zoom sur les langues issues de l'immigration (focus sur l'italien, l'arabe, le portugais, le turc) p.31

- Zoom sur les langues régional du Grand Est p.80

- Annexe : cartographie du Champenois p.147

L'étude est disponible en téléchargement.

Télécharger l'étude

Les principales conclusions de l'enquête

Une grande diversité linguistique

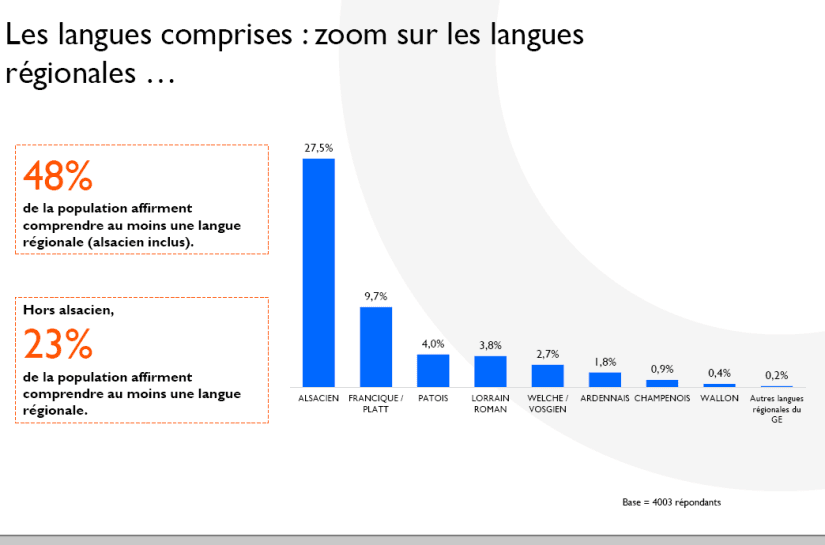

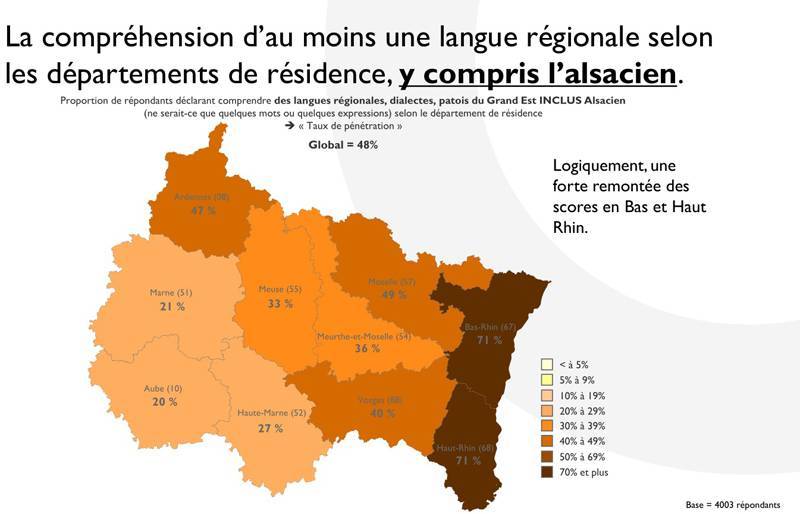

On constate une vraie diversité linguistique dans la région Grand Est, avec environ un million d’habitants âgés de 18 ans et plus - soit 23% de la population - déclarant comprendre, à des degrés variés, une langue régionale hors alsacien (francique, lorrain (dont le welche), champenois (dont l'ardennais).

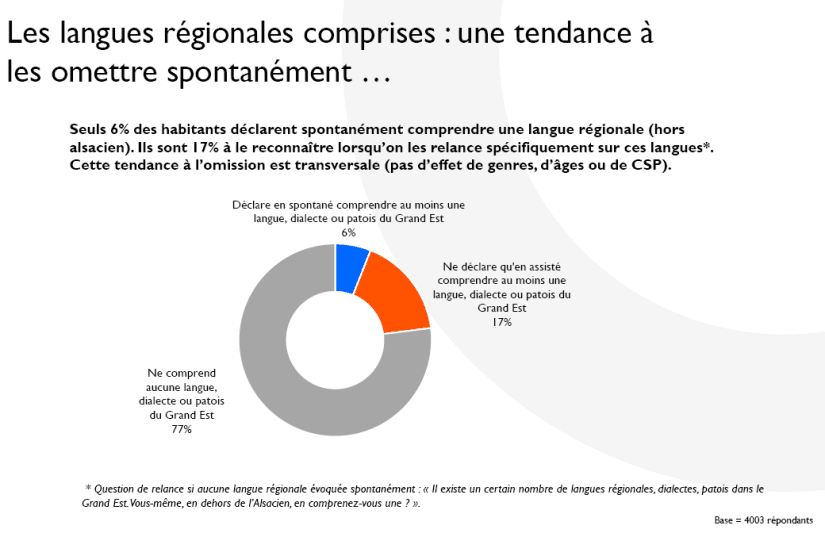

Le résultat est particulièrement élevé et cela, d’autant, que l’on relève une tendance à ne pas évoquer les langues régionales en spontané. Seuls 6% des habitants déclarent spontanément comprendre une langue régionale (hors alsacien). Ils sont 17% à le reconnaître lorsqu’on les relance spécifiquement sur ces langues. Cette tendance à l’omission est transversale (pas d’effet de genre, d’âge ou de CSP).

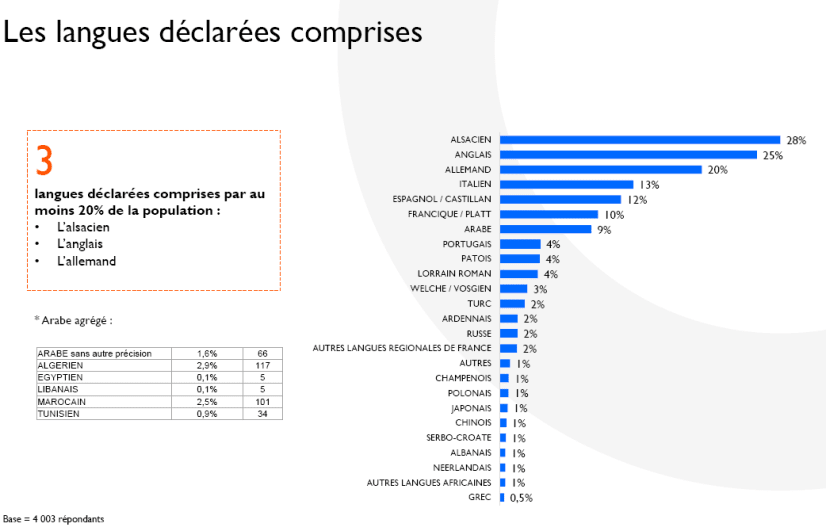

Au total, plus de 80 langues différentes ont été spontanément citées. Les quatre langues les plus entendues seraient l’allemand (28%), l’arabe (25%), l’anglais (24%), l’alsacien (23%). La 5e langue la plus entendue serait l’italien, mais elle est assez décrochée (8%).

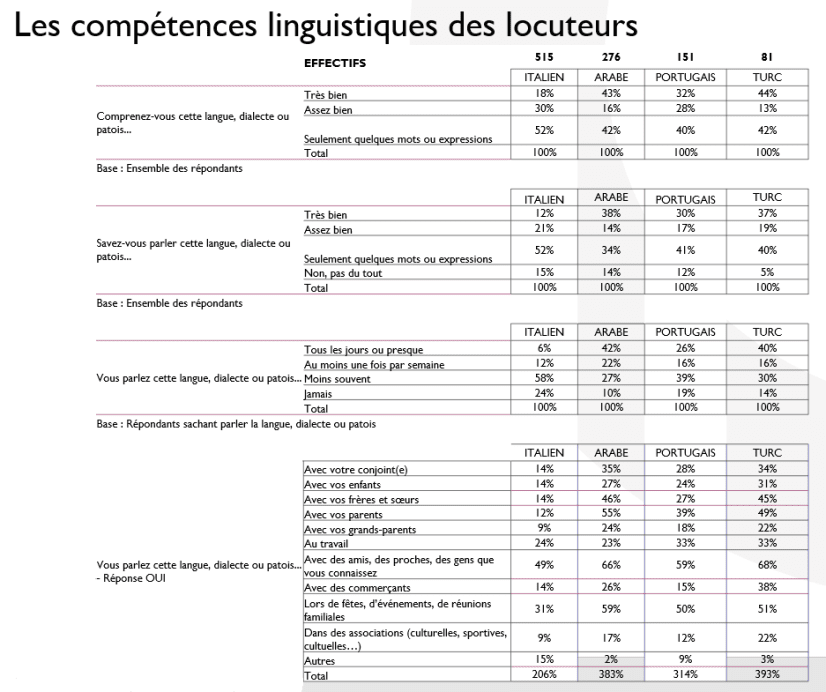

Concernant les 4 langues non-territoriales étudiées (italien, arabe, portugais, turc), la compréhension déclarée concernerait 650 000 habitants.

Les dynamiques caractérisant ces différentes langues (régionales et non-territoriales) sont cependant différentes avec, pour certaines, un essoufflement se traduisant par des fréquences d’usage peu élevées et une faible transmission aux enfants (italien et portugais).

À l’inverse, d’autres langues apparaissent nettement plus inscrites dans le quotidien de la population du Grand Est : bien maîtrisées (la comprend et/ou la parle très bien), elles sont fréquemment usitées (parlées tous les jours ou presque) et transmises (arabe et turc).

Un attachement relativement élevé aux langues régionales

Lorsque l’on se recentre spécifiquement sur les langues régionales du Grand Est, on constate un niveau d’attachement assez élevé à ces dernières :

- 36% de la population se dit très attachée aux langues régionales, dialectes et patois du Grand Est

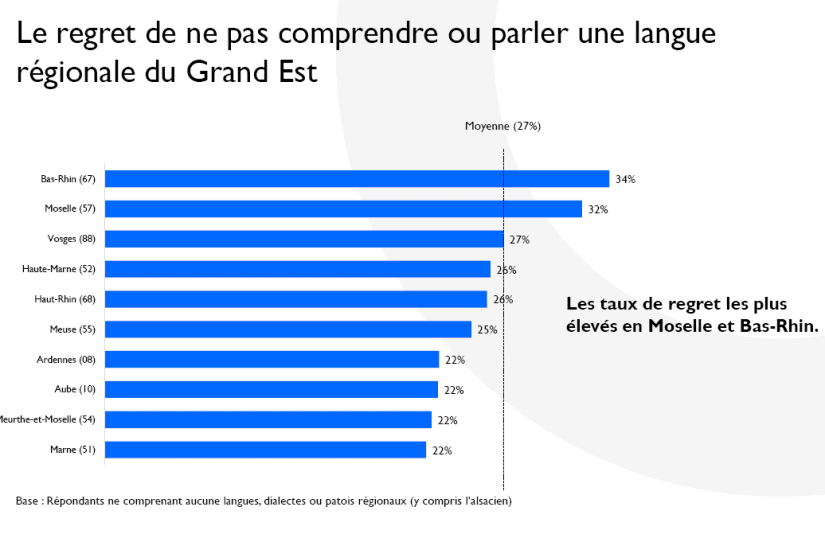

- 27% des habitants ne comprenant ou ne parlant aucune langue régionale, dialecte ou patois, aimeraient ou auraient aimé le savoir.

En savoir plus

Sur les langues régionales, les langues non-territoriales et la politique du ministère de la Culture

Le rapport de l'étude sociolinguistique sur l'alsacien et l'allemand (site de la Communauté européenne d'Alsace - 2022)

Partager la page