Qu’ils l’utilisent pour en montrer les limites, voire les dérives, ou en faire la pierre angulaire de leur création, l’IA est devenue un vaste champ des possibles pour les créateurs. Le Week-end de l'IA, organisé les 8 et 9 février derniers par la ministère de la Culture, l'avait démontré avec éclat. « Le monde selon l’IA », une exposition présentée au Jeu de Paume, à Paris, jusqu’au 21 septembre, en apporte un témoignage supplémentaire, passionnant autant que saisissant. Réunissant près de 40 œuvres dont 10 montrées pour la première fois, cet accrochage inédit propose une plongée visionnaire dans nos vertiges les plus actuels – reconnaissance faciale, vision artificielle, etc. – mais aussi dans une créativité aux ressources insoupçonnées.

« L’exposition montre la manière dont les artistes contemporains, depuis une dizaine d’années, se sont emparés d’algorithmes et de modèles d’IA qui aujourd’hui s’infiltrent dans tous les pans de nos cultures. Les œuvres présentées sont réalisées avec l’IA ou utilisent d’autres médiums, le cinéma, la photographie, la sculpture, des diagrammes... Toutes questionnent les enjeux politiques, épistémologiques, sociétaux, et environnementaux de l’IA », résume Antonio Somaini, professeur de théorie du cinéma, des médias et de la culture visuelle à l’Université Sorbonne Nouvelle et commissaire de l’exposition, qui poursuit, depuis 2022, un projet au long cours concernant l’impact de l’IA sur les images et les pratiques artistiques. Entretien.

La dimension matérielle et environnementale de l’IA ouvre l’exposition. Pourquoi ce choix ?

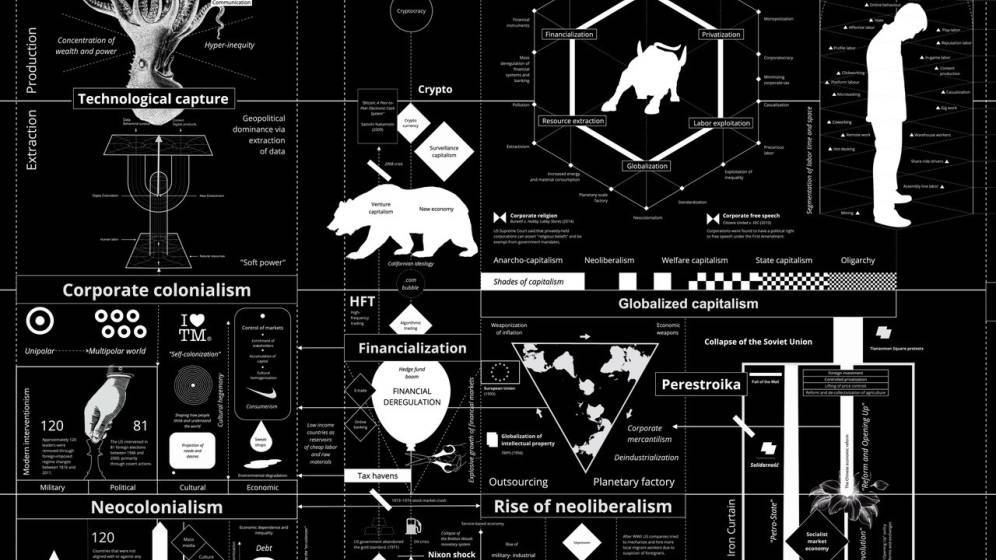

Un volet pédagogique et politique était nécessaire, me semble-t-il, pour éclairer l’ensemble. Il était impératif d’expliquer le fonctionnement de certains modèles et d’éviter de parler d’IA en général, terme qui renvoie désormais à un champ hétérogène et varié. C’est la raison pour laquelle l’exposition débute avec la question des ressources matérielles nécessaires aux industries numériques et une cartographie de l’ IA. Anatomy of an AI System et Calculating Empires, les diagrammes de Kate Crawford et Vladan Joler, tentent ainsi de visualiser dans l’espace et le temps ce continent complexe. Suit une courte section sur les liens entre l’IA et d’autres formes d’intelligence collective, végétale et animale notamment.

Trois questions spécifiques sont également abordées dans cette première partie de l’exposition : celle de la vision artificielle, de la reconnaissance des visages et des émotions, enfin la contribution des travailleurs du clic, cette main-d’œuvre implantée essentiellement dans le Sud global qui contribue, par l’indexation d’images par exemple, à l’entraînement des technologies d’IA, un aspect fondamental souvent oublié. Par ailleurs, des capsules temporelles, sept au total, jalonnent la totalité du parcours et permettent de mettre les œuvres contemporaines dans une perspective historique.

Sur la question de la reconnaissance faciale, on pense immédiatement au travail de Trevor Paglen dont plusieurs œuvres scandent l’exposition.

L’exposition réunit une quarantaine d’artistes et donne une large place à certaines figures centrales, Trevor Paglen en effet, mais aussi Kate Crawford et Vladan Joler, Hito Steyerl, Grégory Chatonsky... Trevor Paglen a d’ailleurs travaillé avec Kate Crawford sur l’analyse des biais de race, de genre, le sexisme et la misogynie que véhiculent les jeux de données utilisés pour entrainer les systèmes de reconnaissance faciale. Faces of ImageNet, une des œuvres que nous montrons, est emblématique de son travail. Il s’agit d’un écran interactif qui nous identifie et nous associe à des termes qui souvent sont de l’ordre de l’insulte ou, a minima, problématiques, cela du seul fait de l’association entre images et mots dans les jeux de données d’ImageNet, par exemple le mot « widow », veuve, systématiquement associé à une femme d’un certain âge.

Image et mots sont au cœur des modèles d’IA générative et du concept qui leur est associé, celui d’espace latent. Pouvez-vous nous expliquer la signification de cette notion ?

Depuis 2022, les modèles d’IA générative introduisent pour la première fois la possibilité d’écrire dans notre langage ordinaire des phrases qui génèrent automatiquement des images. Ces modèles se saisissent pour cela des milliards d’images et de textes connectés que l’on trouve sur internet, l’association d’une photo et de sa légende par exemple. Ces images et ces textes sont traduits en vecteurs, c’est à dire en série de chiffres et de nombres à l’intérieur d’espaces latents, lesquels sont de gigantesques matrices qui traduisent en format numérique tout objet culturel et permettent de générer d’autres objets culturels. Il est impossible de comprendre ce qui se passe aujourd’hui sans prendre en compte le fonctionnement de ces espaces qui agissent comme un grand filtre algorithmique. C’est un concept clé dont nous devons absolument nous saisir. Cet exercice d’alphabétisation est semblable à celui que nous avons fait dans les années 90 au moment de l’arrivée du numérique et d’internet.

Ces espaces latents doivent être particulièrement énergivores...

L’espace latent est ce qu’un modèle d’IA produit à la fin de son entraînement, lequel génère, en effet, une consommation énergétique énorme. Songez que pour entrainer un modèle comme ChatGPT, des mois de calculs dans d’énormes data centers ont été nécessaires. Ce n’est pas tout : une fois l’espace latent constitué, il y a une consommation énergétique chaque fois que l’on utilise un prompt. Certaines études ont montré qu’une simple interaction avec ChatGPT consomme entre 10 et 30 fois plus qu’une recherche sur Google.

L’exposition montre que les artistes se servent souvent de l’IA générative pour produire d’autres versions du passé, dans une sorte de mise en abyme vertigineuse...

Ce que l’on trouve dans ces espaces latents, ce sont, sous la forme de textes et d’images, des variations de notre passé. Il en résulte une création qui elle-même propose des variations du passé. De nombreux artistes utilisent l’IA pour visualiser des passés possibles, des histoires contrefactuelles ou des images manquantes. A l’inverse, Grégory Chatonsky s’empare de l’IA générative pour essayer de pré-visualiser les futurs possibles. Dans La Quatrième Mémoire, il imagine un scénario où l’humanité a disparu à cause du réchauffement de la planète. Seuls subsistent de gigantesques jeux de données et des modèles d’IA qui continuent à produire de nouvelles images et de nouveaux textes lesquels proposent des variations à l’infini du passé.

L’exposition aborde aussi la question des écritures génératives. En quoi cela relève-t-il d'une exposition d'arts visuels?

Les textes littéraires générés par l’IA sont de plus en plus intéressants. Nous tenions à présenter le travail d’artistes, écrivains et poètes qui ont sondé ces possibilités de co-écriture avec l’IA. Je pense notamment à l’installation Rubrique : Technologies de Patsy Baudoin et Nick Montfort qui réinvente le genre de la « nouvelle en trois lignes » de Félix Fénéon en utilisant une IA pour générer des faits divers imaginaires, en français et en anglais.

Avec The Organ de Christian Marclay, l’exposition s’achève sur la dimension sonore de l’IA. La musique joue-t-elle un rôle singulier dans l'univers de l'IA ?

Christian Marclay essaye depuis longtemps de faire de la musique avec des sons existants. The Organ, fruit de sa collaboration avec Snapchat, est une installation audiovisuelle interactive dans laquelle des vidéos partageant les mêmes fréquences sonores sont activées par un clavier. Il en advient une musique ainsi que des montages d’images à l’écran.

Il s’agit dans tous les cas de créations où l’on retrouve la main de l’homme…

La présence humaine est centrale. Les œuvres présentées sont toutes des exemples de co-création. Quand Grégory Chatonsky essaye de visualiser un futur post-extinction humaine dans La Quatrième Mémoire, ses choix en tant qu’artiste sont partout. On reconnaît son style, sa présence, son imaginaire.

Il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter, donc...

Le monde de l’art contemporain, à mon sens, n’est pas menacé par l’IA. Les artistes trouveront toujours un intérêt à travailler avec ces modèles, y compris pour en montrer les limites. Beaucoup travaillent déjà aujourd’hui en quelque sorte contre l’IA. En revanche, d’autres métiers du champ de la création visuelle, audiovisuelle et sonore sont déjà lourdement impactés, il n’est qu’à voir les suppressions d’emploi dans les secteurs de l’illustration, du graphisme, de la publicité, ou encore dans celui des effets spéciaux et du doublage.

Une riche programmation culturelle accompagne l’exposition. En quoi consiste-t-elle ?

Interventions d’artistes, colloques, programmation cinéma... nous avons voulu que l’exposition soit l’occasion d’explorer l’impact de l’IA sur la création artistique au sens large. Le forum « L’IA en question, questions à l’IA », organisé les 24 et 25 mai au Centre Pompidou, que pilote Alexandre Gefen, commissaire associé de l’exposition, sera un temps fort de cette programmation.

Dans quel état d'esprit aimeriez-vous que le visiteur sorte de l’exposition ?

J’aimerais qu’il en sorte avec une conscience de la complexité de ce domaine, de ses enjeux éthiques et politiques, bien sûr, mais aussi avec un plaisir esthétique après avoir découvert ces œuvres.

Partager la page